不看这篇德国“表现主义”电影,辜负这么多年看的片

电影爱好者的大约没人不知道希区柯克,这位古典好莱坞类型片的集大成者在影史上拥有无可撼动的地位,我们几乎都领教过他传递感性的能力,通过镜头表达出晕眩、恐惧和诡异等感觉要素。但你可能不知道的是:这些把情绪和感觉视听化和直观化的能力,和他早期接触德国表现主义的电影有很大关系。

希区柯克早年

1927年,这个正在德国学习电影制作的英国小伙希区柯克,摄制了他的成名作《房客》,而这部片子明显使用了彼时流行于德国的“表现主义”拍摄手法。

房客 The Lodger (1927)

那德国电影的“表现主义”是怎么回事呢?

战争常成为伟大文艺作品的催化剂。《凡尔赛和约》的签署让一战战败国德国在方方面面都陷入巨大的危机,除了电影。彼时,未受战争影响的好莱坞已成了世界电影的中心,开始侵占欧洲列国的本土市场。面对美国的围剿之势,德国人的办法是搞了个国产片保护计划,闭关锁国给德国电影带来了黄金十年。相对于同期好莱坞的中庸与迎合,德国电影人作出了大胆的创新与对抗,他们首要借鉴的是同时代的艺术作品。深厚的艺术积淀是那个时代欧洲人的“要你命3000”。

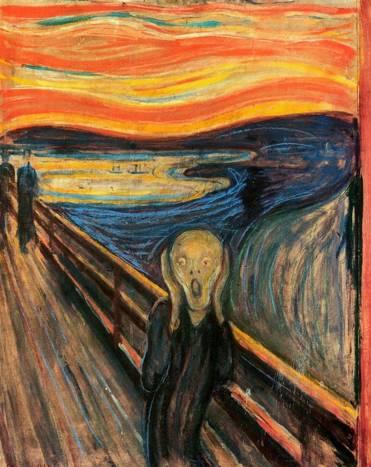

20世纪初,蒙克、马蒂斯、康定斯基等人掀起的表现主义绘画运动成了现代主义艺术的头一股飓风,他们追求情绪的外化,让情绪不仅体现于人物的表情,还体现于他们的身体,并投射至环境、甚至创作技法。

爱德华·蒙克的《呐喊》是最著名的表现主义绘画作品之一

《构成第七号》的作者康定斯基是抽象表现主义的开创者

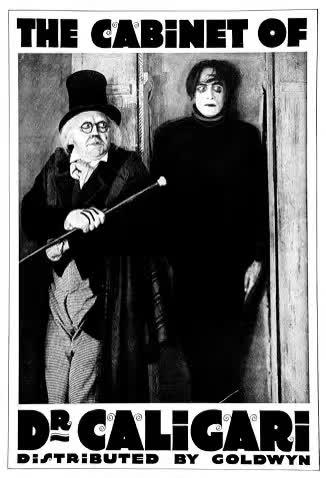

他们的作品正是那些外行难以理解的画,那些画得不像的画,变形的画。除了巴黎外,德奥便是这股潮流的主战场。1918年法国人路易德吕克提倡的印象派电影开了将绘画融入电影的先河,两年后德国便诞生了划时代的表现主义电影—— 《卡里加里博士的小屋》 。

卡里加里博士的小屋 Das Cabinet des Dr.Caligari (1920) 此片上映时,中国共产党还没成立,卢米埃尔兄弟的火车进站也才刚刚过去25年。

它呈现为这般景象

整部电影像一场被摄影机记录下来的怪诞舞台剧。当然,舞台大得惊人。影片的美术师赫尔曼·沃姆及他的两位小帮手本身都是表现主义画家,他们制作了这个梦幻般的迷宫,抽象的形状、扭曲的线条、不规则的结构,加上大多数环境都是封闭的,使人感觉影片发生在另一个世界,一个没有天空的压抑世界。寒酸的预算让制作者干脆不去掩盖拙劣感与制作的痕迹,这反倒成就了表现主义:环境是在廉价的纸板上绘制的,演员装扮得像漫画人物,光影气氛的营造十分刻意,一切都很假,但假得足够有品质。

影片讲述了一个关于犯罪及催眠术的故事,这个诡异阴森的故事本身倒没那么重要了,它成了绘画的载体,画面先于故事表达了创作者所想表达的东西。赫尔曼·沃姆等人成功地贯彻了表现主义绘画的精神,剥开了客观真实的薄纱,暴露人的感性,战争的创伤让德国人的情感基调多走向了写满噩梦、死亡与神秘主义的地方。

《绿野仙踪》的导演金·维多曾说道:“在好莱坞,灯光打亮明星,在欧洲,灯光打亮布景。”表现主义电影是美术师的电影。当然,也不能否认导演罗伯特·维恩和主演康拉德·维特的作用,夸张而狰狞的表演也变成了布景的一部分。所有的人共同完成了一套每秒16次更替的绘画作品。第一次,也可能是唯一一次,演员的表演融入美术,为美术服务。而此时,在大洋彼岸的美国,卓别林正手舞足蹈,风生水起。

《卡里加里博士的小屋》引领了潮流,四年的时间里,一大批影人用类似的手法拍摄了一系列带有幻想色彩或、异国情调或是架空意味电影,罗伯特·维恩自己也继续拍摄了《奥拉克之手》等片,都如法炮制。

《从清晨到午夜》1920

《奥拉克之手》1924

而这套拍摄手法也并非石头缝里蹦出来的,起码光影手法不是。

实际上,斯堪的纳维亚半岛上的电影人在格里菲斯横空出世之前就已经有了冠绝世界的成就。丹麦导演本杰明·克里斯滕森1914年的处女作《神秘的X》足以让后来的大多数美术师、灯光师羞愧于他们的毫无进展。这部现在只能在youtube上看到的“不知名电影”发现了集中的强光与清晰的投影能成为独立的角色,让画面更具戏剧性和感染力,就像欣赏比亚兹莱的插画一样。他们运用各种极端手段来打光,唯独不让光影显得真实、自然。这份创造的受益者贯穿电影史始终。

表现主义电影延续了这种思路,比如《卡里加里博士的小屋》中这段杀人的场景的表演就是由影子来完成的。

而另一位表现主义茂瑙拍摄的这部最早的吸血鬼电影则回到了克里斯滕森的路子上,抛去那些画出来的布景,仅靠演员和光影的协调与搭配,同样能构建出梦魇般的怪诞。他是气质上而非方法上的表现主义者。影片讲的其实就是《德古拉》的故事,但因版权问题改名为《诺斯费拉图》。这片现在看来并不恐怖,倒有些滑稽,但它开启了一种全新的类型——吸血鬼电影,后来的近百年时间里,这个题材不断被重演,不乏大师级的经典,但他们无一走出茂瑙的影子。

茂瑙拍摄的这部最早的吸血鬼电影则回到了克里斯滕森的路子上,抛去那些画出来的布景,仅靠演员和光影的协调与搭配,同样能构建出梦魇般的怪诞。他是气质上而非方法上的表现主义者。影片讲的其实就是《德古拉》的故事,但因版权问题改名为《诺斯费拉图》。这片现在看来并不恐怖,倒有些滑稽,但它开启了一种全新的类型——吸血鬼电影,后来的近百年时间里,这个题材不断被重演,不乏大师级的经典,但他们无一走出茂瑙的影子。

德莱叶拍摄的《吸血鬼》中也多次让影子成为主角

赫尔佐格导演,克劳德·金斯基和伊莎贝拉·阿佳妮主演的复刻版《诺斯费拉图》

科波拉的《惊情四百年》由加里·奥德曼饰演德古拉伯爵

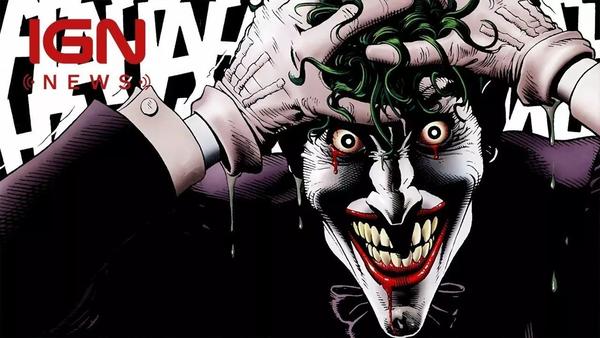

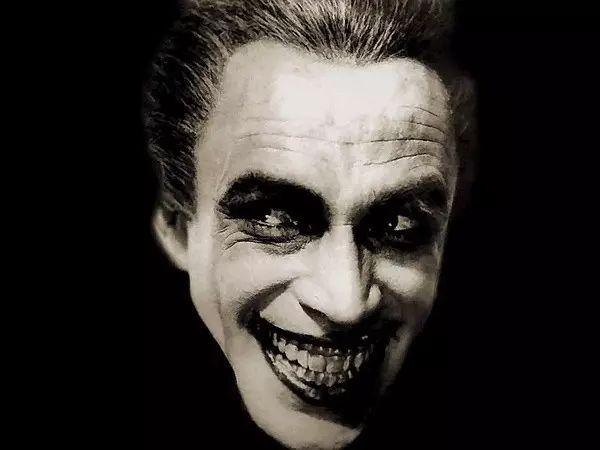

这批电影人中,保罗·莱尼的创作对DC粉无疑意义非凡。事情是这样的:维克多雨果写出了笑面人这个角色,保罗莱尼的表现主义电影《笑面人》把这个角色呈现了出来,鲍勃凯恩借鉴了笑面人的电影形象并将其放进了自己的漫画《蝙蝠侠》里做反派,改名为小丑(joker)。

除了小丑,企鹅人的造型也借鉴了卡里加里博士。蝙蝠侠系列的主基调、以及各种各样精彩的反派形象,或多或少或直接或间接都受了表现主义影响,只是被渲染了一层美国式的纸醉金迷。

李国豪遗作《乌鸦》和《剪刀手爱德华》的主角都有《卡里加里博士的小屋》中这货的气质。蒂姆波顿必定是表现主义的死忠,《卡里加里博士的小屋》也可看作是哥特电影的启蒙。

现主义电影也存在其道理不通的地方——

如果绘画走向表现主义,是因为摄影术的出现,逼人太甚,让绘画的再现传统不得不做出改变,以维持生存。所以写实能力糟糕的梵高后来被定义为表现主义始祖。文学走向表现主义,那正是因为电影啊。电影让文学不再是讲述客观故事的最好选择,于是,和后来的意识流文学一样,表现主义文学转而开始书写内心与幻境。

但电影自己却也来凑这个热闹。赫尔曼·沃姆认为“电影是流动的画”,他们的愿望不更应该通过动画实现吗?如绘画一般的真实,和如真实一般的绘画,哪个更让人着迷,这就见仁见智了。我个人倾向于前者,这也是大卫·林奇、韦斯·安德森、让·皮埃尔·热内等人作品的精彩所在。

事实上,这批才华横溢的德国人发扬了自乔治梅里爱以来的观念:尽管电影天生就是记录生活、雕刻时间的利器,但它可以做得更多,同绘画、音乐、文学一样,实现更多生活中的不可能,把我们带到更远的地方,深入梦境及潜意识,去到不存在的传说或不确定的未来。让这些变得和生活一样真实,正是电影的潜力所在。电影是门造梦的艺术。

格里菲斯让电影变得顺眼,表现主义电影人让影像的感染力摄人心魂。后世那些类型鲜明的电影,几乎没有不受益于此的:

佐度洛夫斯基《圣山》 cult电影需要表现主义制造荒诞离奇的情境

《移魂都市》 科幻电影需要表现主义渲染异世界的未来感与陌生感

达理奥·阿基多《阴风阵阵》 恐怖电影与悬疑电影需要表现主义营造气氛

《审判》1962 奥森·威尔斯曾重拾表现主义手法在大银幕上呈现了表现主义文学大师卡夫卡的《审判》

大卫·林奇的美剧《双峰镇》 我把林奇看作是表现主义电影在当代最有力的的继承人

而电影之外,表现主义电影中的装扮也给了玛丽莲·曼森等一大批朝着阴暗与丑陋努力的艺术家以灵感。

当然,历史没有完全顺着赫尔曼·沃姆等人期望的方向前进,那样下去,剧组的中心会是美工而不再是导演。标准意义的表现主义电影在1924年左右就消亡了,但这伙人的理念与方法却历久弥新,他们的故事远远没有结束。