《口语文化与书面文化》摘抄(第七章)

第七章:一些定理

7.1 书面文化的历史

文学史已经开始利用口语文化——书面文化研究给它提供的可能性。一些重要的研究成果报告了散见各地的独特传统——既有研究原生口语文化表演的成果,又有研究书面文本里口语成分的成果。

不同的文本对口语文化—书面文化的两极性表现出不同的适应程度。手稿文化始终处在口语文化的边缘。

中世纪文学与口语文化的关系特别有趣,因为书面文化对人的压力加大了。

朗诵的习惯长期不变,在文艺复兴时期也十分显著,几乎贯穿始终。

浪漫主义运动是一个标志,说明基于口语文化的修辞快要结束了。

千百年来,从口语到文字、印刷术再到电子技术对语词处理的变迁过程,深刻地影响并基本决定了语言艺术样式的演化,同时也影响并决定了人物描写和情节结构的方式。《伊利亚特》和《奥赛德》里的叙事人在口头传播中失去了自己的身份:他绝不会以“我”的面目出现。

传奇故事是书写文化的产物,是文人创作的一种文学样式,它非常依赖思维和表达的口语模式,但不像“艺术”史诗那样有意识地模仿古代的口语形式。

广播电视诱发了次生口语文化;其中的遗存性口语和“文字性口语”尚待我们深入研究。

在一个比较实用的层次上,我们正在进一步了解口语文化和书面文化在心理动力上的关系,这有利于改进语言技能的教学。

7.2 新批评与形式主义批评

口语文化向书面文化的变迁清楚显示了新批评理论的意义。

新批评推出诗歌或其他语言作品的视觉—触觉模式。

稍早一点的俄国形式主义理论和新批评理论的立场大同小异,虽然两者是独立形成和发展的。

一切文本都得到超文本的支持。

新批评生成的另一种土壤是口语—文本力量的另一种重要的重组。

拉丁语一直是由书面文化控制着的语言。

新批评从一开始就注意英语文本,其工作多半是在学术环境中完成的,所以新批评的探讨规模比较大,探讨时间比较持久,颇为井井有条。

7.3 结构主义

结构主义分析经常受到的批评是,它太抽象、偏向性太强——结构主义解释的一切结构都是二元结构。

口头创作的运行借助“信息核心”,在这些信息核心里,套语“展现的组织程度不如我们平常联想到的思维组织程度”,不过主题展现的组织程度或多或少是比较高的。

口头表演者常受干扰,吟诵诗歌时受到的干扰尤其显著,当然受干扰的并不仅限于吟诵诗人。

7.4 文本主义者与解构主义者

本书介绍的有关口语文化—书面文化反差的最新研究成果说明,语言中心论和语词中心论的根子很复杂,比文本主义者描述的还要复杂,对柏拉图的研究成果尤其能够说明这样的复杂性。

柏拉图之所以能够形成他的语词中心论,之所以能够有效而清除地表述他喜欢文字而不是口语,是现实因为他能够使用文字。

语词中心论和语音中心论的联系隐含着这样一层意思:语词中心论是一种朴素的唯物论,是在注意力指向语音的原生状态中养成的。

文本主义者并没有详细描绘他们所谓的语词中心论。

文学文本的“解构”源自本书提到的文本主义者的研究。

世上没有封闭的体系,从来就没有。逻辑是封闭体系的幻觉,是由文字促成的,是由印刷术强化的。口语文化有其他的幻觉,但不太可能有这种封闭体系的幻觉。

7.5 言语行为理论与读者反应理论

两种特别倚重书面文献的研究方法:

一种方法论是言语行为理论区分“言内”行为(说话的行为、构建语词结构的行为)、“言外”行为(表达听说双方互动的语境,比如允诺、招呼、肯定、吹嘘等语境)和“言后”行为(使听者产生意想的影响,比如惧怕、相信、勇气等)。

另一种一种书面文献的研究方法是读者反映评论,这种研究路子对口语文化—书面文化的差别研究具有特别大的吸引力。

言语行为理论和读者反应理论还乐意进一步拓展和调整,在调整之后,它们能够对广播电视(和电话)的利用提供启示,这是显而易见的。

7.6 社会科学、哲学与《圣经》研究

分析性、阐释性思想从口头智慧中演化而来,这是一个渐进的过程。

总之,没有辅助手段的人脑不可能进行哲学思考,只有熟练掌握了文字这种技术并将文字深深内化了的人脑,才能够进行哲学思考。

口语文化—书面文化定理对《圣经》研究构成的挑战可能超过了它对其他任何学术领域所构成的挑战。

7.7 口语文化、书面文化与人的属性

口语文化并非理想,且从来都不是理想。

心灵和文化上的许多变化与口语文化向书面文化的过渡息息相关。

7.8 “媒介”模式的交流和人的交流

人的交流和“媒介”模式的交流本质上是不同的。

人们之所以愿意接受“媒介”交流模式,那是由于文字产生了影响。

7.9 意识的内部转向:意识与文本

人的意识在不断演化。

人的意识在人的历史上不断演化,其特点是非常注意个人的内在性,而个人的内在性和社群的结构是拉开距离的——虽然未必是完全分离的,同时个人又必然包裹在社群之中。

在意识高度内化的阶段,个人不会不知不觉间完全沉浸在社群结构里;看起来,如果没有文字,意识永远不可能进入这样的高级阶段。

口语文化—书面文化的互动进入了人的终极关怀和渴望。

口语文化—书面文化的动态机制整体进入了现代意识的演化之中,既走向更高程度的内在化,又走向更高程度的开放性。

更多文章请移步公众号:传播学名著采撷

一起读名著,一起学习传播学(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

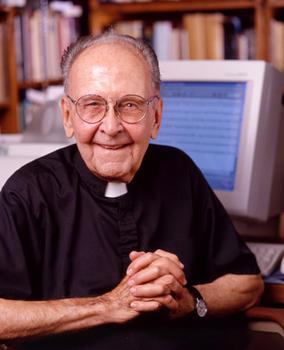

照例,致敬作者!