我来给《惊雷》洗白了,有没有人来骂我?

更新一下——

因为开始复工了,所以没有经历一一回复大家的留言了。

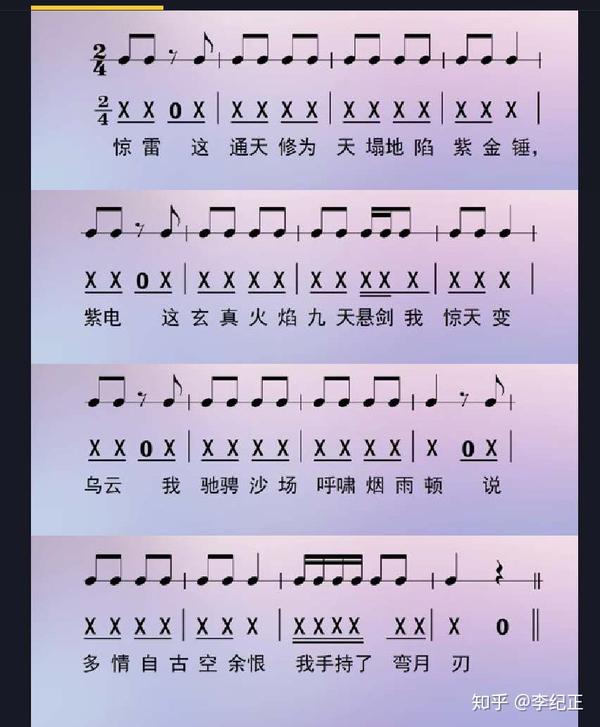

这里贴出惊雷的谱子。

没错它很简单,这也是很多人说它没节奏,不配叫音乐的原因之一。不过问题是多复杂的节奏才算节奏呢?

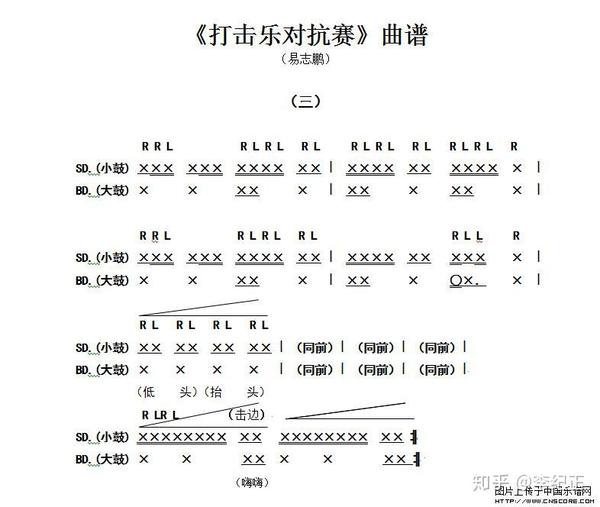

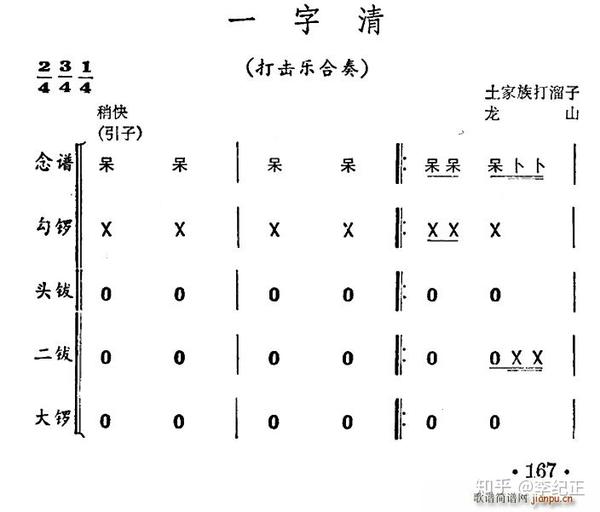

下面贴几个打击乐入门曲谱

这种在打击乐入门教材的曲谱中算稍微复杂的,还有很多比这个还简单的。那么如果以简单和复杂而论的,这些入门练习曲算不算音乐呢?如果不算的话,相当于是在说—— 教打击乐的入门音乐教材教的其实不是音乐 。这岂不可笑。

在相关的讨论中,我看到有很多人在往上搜了些概念发给我,以作为什么是音乐的定义。不可否认,那些定义有一定的专业性,但事实上,那些定义在一定程度上指向的还是音乐艺术,而非音乐形式。 而且我发现很多人对于百度上的那些定义的理解有问题,作为有组织的声音,“可以”包含节奏、旋律、调性、和声。并不是要“同时”包含节奏、旋律、调性、和声。因为如果要同时包含的话,那就麻烦了,大量的传统音乐可就都不是音乐。非洲的传统音乐大量只有节奏。中国的中国传统音乐没有和声。难道这些都不是音乐了?

但以形式论,其门槛低得不能再低了。当一个孩子,翻开一本打击乐入门教材的第一页,跟着曲谱敲打出最简单的节拍的时候,他已经进入音乐的疆域了,只不过他离音乐艺术的殿堂还很远。是的,以形式是疆域,艺术是殿堂。形式的范畴要远远大于艺术,而且几乎没有门槛。甚至你练习打击乐都不一定需要正规的乐器。

在有关问题下有过各种各样的关于音乐的定义,比如有人说《惊雷》没有调,我当时列举了无调性音乐,当然,好像不太好理解,所以我现在又把打击乐乐谱都搬出来了,这些东西都没有调。

有人说歌词没有意义,或者说低俗之类的。其实很多地区的山歌是用来调情的,里面也有大量低俗内容,甚至是字面上就有很露骨的内容,但似乎并没有人否认山歌是音乐。这是为什么我在之前的答案里有说,可以把喊麦视作是民间艺术,因为它所呈现出的那些内容,你认为是低俗,但是在它的发源地,是风土人情,在债正常不过的日常。(不知道我讲完这些之后,大家会开始批判,山歌也不是音乐了。)

还有大量的人说——你喜欢听喊麦你自己去听好了。我不清楚是我写了这么多内容,没表达清楚,还是大家没看明白。我什么时候说我喜欢听喊麦了呢?好歹我也是多年前在中央音乐学院进修过半年作曲的人。而需要指出的是,正是这半年的学习让我改变了对于“听音乐”这件事情的态度。

我的主讲老师给我说过一个故事,老师和一位业内大师去听一个“无调性音乐”的小型演出,演奏开始后,很快就有人陆续立场了。我的老师当时也不能接受这种音乐,但是因为大师没走,所以也跟着留下来听完了。表演结束后,大师问我的老师,说你听出了什么没有。老师说没有听出什么,没有调,节奏也很混乱,旋律走向没有章法,甚至可以说是噪音。而大师说——这就是它有意思的地方,它在拓展音乐表达的边界,它在尝试以节奏和旋律之外的东西表达情绪和思想。(当然,这里并不是说喊麦有这样的艺术追求)

老师说,当时大师的话改变了她对于其不能理解的表现形式的态度,她会开始试着去了解这些形式的形成和发展,以及有没有什么东西是可以为自己所用的。而这个故事也影响了我,在我后续听无调性音乐的时候,我会发现,其中有很多的作品对于恐怖气氛的营造其实要超过哪些我们常规意义上的音乐。而本人是做导演工作的,助攻方向是惊悚、悬疑、恐怖,这部分音乐知识的拓展对于我自身的影视创作也是起到了很大帮助的。

讲前面的这个故事并不是说喊麦有什么深度,有什么高度。它就是很简单,但是它的简单不应该作为把它拍出在音乐之外的理由。它在我们的视角下是低俗的,但这也并不影响它属于音乐形式,就好比那些调情的山歌。

还有就是,我发展很多人的思维方式太线性了——有人要证明喊麦是音乐,所以他一定喜欢喊麦,所以他在我的对立面,所以我们来喷他。

而事实上,我一点也不喜欢喊麦,在这个事件之前,我甚至没有完整的听过《惊雷》,我不喜欢,也无法从中获得美感,但这并不妨碍我把它听完并且用自己的知识储备证明它是音乐。就像我的老师当初也无法从无调性音乐中获得美感一样,但那并不妨碍她去研究无调性音乐的起源和发展。

简单点说,喊麦是不是音乐不重要,我们以什么样的姿态看待自己不喜欢的事物很重要。

原内容——

我这是找骂第二波了,非常乐于挑战知乎的各种政治正确,上一波是关于郭敬明的《爵迹》的,有兴趣的可以去看。

今天不聊电影,而聊音乐。关于《惊雷》的讨论,以及收集到的评论,来自于我写的另一个帖子——

郑重声明一下,如果你要开喷,至少先把内容看完,这个内容有点长。你的四十米大刀和意大利面都先放一边。

争论的事件就不用多说了吧,就是杨坤怼《惊雷》,《惊雷》作者回应等等。

然后我在一个相关问题下写了个答案,然后和一些人讨论了一下,发现了一些很有意思的事情。

我们先从层面一开始——艺术层面的讨论。关于《惊雷》是不是歌,是不是音乐的讨论。

在这个层面上,大家的观点是非常一边倒的,很多人的回答都是,这个不能算歌,不能算音乐,这个东西简直就是屎……

然后我在我的评论区里问了两个问题。

问题1——儿歌是不是音乐?

有一部分人在这个问题下就卡了,再也不回复我了。有另外一部分人回复了,但其中大部分回复的不是很痛快,都是我一再要求他们正面回答,他们才说——儿歌是音乐。那么有意思的事情来了。

问题2——请说明《两只老虎》比《惊雷》好在哪?

又有一部分卡在了这个问题上,再也回复我了。有的人还是勉强答了一下,不过回答的内容有点绕来绕去的,一点都不直接。大家在说惊雷不好的时候,说没旋律,没节奏,歌词没营养之类的。那么对比《两只老虎》比《惊雷》的时候,按说应该就直截了当说,旋律上、节奏上、歌词上,《两只老虎》的有点在哪,《惊雷》的缺点在哪,就完事儿了。但是感觉大家的回答都很扭捏。

有人回答——两只老虎起码我能听得懂。

有没有发现对于“音乐”定义的标准突然间边宽松了。

有人回答——《两只老虎》是根据一首在法国叫做《雅克兄弟》在德国叫做《马克兄弟》、的歌词改编的儿歌。德国老师介绍,这首童谣来自于精神分析的发源地——德国,并与幼儿的心理发展息息相关。

上面这个依旧没有正面回答,直说了儿歌的教育意义,而并没有说《两只老虎》本身的节奏、旋律、歌词比《惊雷》好在哪?

有人回答——惊雷与儿歌并不能相提并论,大多数儿歌对于儿童的教育是有意义的,而惊雷的词以及它的意义我觉得不需要我多说,所以你不要偷换概念。然后回答你的问题,大多数儿歌是音乐,但也不排除有些词曲的不当。

这个稍微高明了一些,因为他把争论引向了教育意义,直接避开了关于节奏、旋律、歌词的讨论,不过后半段就开始露出破绽了——他认为在儿歌这个门类下,有的算音乐,有的不算。

好的,我来总结一下。音乐这个词,可以指音乐艺术,也可以指音乐形式。比如我随便哼唱了个小曲,这肯定算不上是音乐艺术,但已经属于音乐形式了。我在评论区里曾经类比过舞蹈和建筑两种艺术,我问“ 广场舞算不算舞蹈?茅厕算不算建筑? ”基本上大家都绕过去了,不肯正面回答。因为一旦认可了,就很难解释,为什么广场舞和茅厕可以算舞蹈和建筑,而喊麦就不能算作是音乐。

或者换个问题,如果今天是有一个精神小伙,因为盖了个厕所,并且有很多村民上这个厕所,于是就觉得自己的厕所是可以和高楼大厦相提并论的建筑。这时知乎上的用户们应该会挑出来说, “茅厕也算建筑?”

发现没有,人们改变了这同一个词的实际指向了,或者说是对这个词的定义标准提高了。

音乐、舞蹈、建筑等等,都可以指艺术,但同时也可以指形式。(艺术是形式的子集)

指“形式”的时候,是没有价值判断的。这就是为什么茅厕这么low的建筑也是建筑。

但指“艺术”的时候就有了价值判断,它得达到一定的“门槛”,才能算这个艺术门类。

是的,“门槛”,这是正常争论里,大家用的特别多的一个词。他们觉得喊麦不是音乐,是因为喊麦没有门槛。但是如果以“形式”来论的话,音乐就是没什么门槛的(严格的说,是门槛极其极其低)。

比如我前面问的《两只老虎》,我们创作一个近似风格近似文字水平的音乐就是很容易的,甚至可能比创作一首喊麦还容易,但是大家依旧认可,《两只老虎》是音乐, 可是此时认可《两只老虎》是音乐用的是音乐的“形式”指向,不是“艺术”指向啊。 有没有发现,大家双标了,在评判《两只老虎》和《惊雷》的时候,很多人的标准很难自圆其说, 因为他们从“艺术”指向指明了《惊雷》不是音乐后,他们根本无法从“艺术”指向的角度评判《两只老虎》到底好在哪里,所以在说《两只老虎》是音乐的时候,只能将音乐退回到“形式”指向 。而之所以那么多人双标,是因为这些人不喜欢喊麦。

对于我们不喜欢东西,提高它所在门类的门槛,就可以讲它排除出去,以维护我们自身的优越性,这是种很常见的行为。 比如某个人有不文明的行为而被媒体曝光,这个人A地区的人,那么A地区的网友通常会怎么评价这个不文明的人——“你真不配做我们A地区人 。”看,这就是提高门槛,把有“不能有那种不文明行为”作为“属于A地区的人”的门槛,一但你做了不文明的事,你就不属于我们这个群体了,一次维护了群里内人群的优越性。

大家有没有发现,这是一种特别明显的懒政。因为按照正常的流程,应该加强群体内的人的教育和管理等等,但是这是个漫长的过程啊,而且并不能立刻晚会此时此刻已经产生了的对群体的负面影响啊,所以怎么办呢?直接把这个产生负面影响的人踢出群体就好了。

而这种懒政各层级都有,比如上海环保局曾经把污染预警标准提高了,从75毫克/立方米,提高到115毫克/立方米,改了标准,每年的污染天数立马减少,从而实现了空气治理。狗头。

说回到《惊雷》,杨坤说着不是音乐,这句话有问题吗?如果音乐指音乐艺术,那没问题,但是为什么这时要用艺术指向而不用形式指向呢? 因为艺术指向的门槛比形式指向的门槛高,提高门槛,就可以把不喜欢的东西排除在自己的群体之外,以维护自身的优越性,就是这么个事儿。

而知乎上有很多人用词可能更难听,说什么这是屎啊,之类的,是在维护自己作为听众的优越性。也就是 “我们爱听的这种音乐才是音乐,才配叫精神食粮。” ,而 “你们听的喊麦只配叫屎” 。提高听音乐的门槛,以维护自己作为一个听者的优越感。

所以, 这场争论根本不是音乐之争,而只是优越感之争,是圈层和圈层之间的摩擦。 虽然不是很严谨,但是可以暂且称之为是“城市圈层”和“乡镇圈层”之间的摩擦。

两个圈层之间的对立不仅仅在“喊麦”这件事情上,以往的很多关于文化相关行业的内容整顿的事件,其实大多涉及到了这两个圈层之间的矛盾。

而不论是我在之前的讨论这个争议的帖子下的内容,还是我此时发布的这个专栏内容,目的都只有一个,就是找到解决两个圈层之间矛盾的方法。

我们先来看看知乎上的用户们普遍是怎么做的?指责谩骂或者站在一定高度上说理。这些有用吗?很多人觉得这样做旧能让“那些”听众的审美提高,不再支持喊麦。

可是你动动脚指头也能想出来,所有在知乎对于《喊麦》的反对和歧视都没什么效果,因为知乎的用户群里喜欢喊麦的人是极其少的。如果你要反对,应该到抖音、快手以及各种直播平台去反对啊。可是大家去了吗?因为大家也清楚,去了也没什么效果,只不过是双方对骂。所以,如果说《惊雷》是“那些”听众的自嗨的话, 那么“反对《惊雷》”就是知乎用户们的自嗨。

从这个角度上来讲,知乎上的用户们,真的比不了那些蹭《惊雷》热度,翻唱惊雷的专业歌手。因为这些歌手的做法才是让“那些”听众了解更高层级的审美是什么样的,让他们知道,同样的词,只要换成更专业的曲,用更专业的伴奏,可以大幅度升华这首歌,从而引导他们喜欢上“高级”的音乐,陆续减少喊麦的受众。

而这种正向引导,是“指责”、“辱骂”、“居高临下的说教”所不能及的。你的老师骂你脑子笨的像头猪,你就能喜欢上学习吗?你作为一个美食家说别人吃的是屎,别人就会过来虚心向你请教美食吗?还是会把屎扣在你脸上?

我在我的原答案中曾经指名过,造成“那些”听众的审美水平低的原因,是经济、文化的发展不均衡,教育资源(尤其是艺术教育资源)的分配不公,以及国内本身对艺术教育的不重视。

“让一部分人先富起来”后,先富人群来到了“现代”,而未富人群停留在了二三十年前,不论是从物质层面还是从精神层面,都停留在了二三十年前,“城市圈层”和“乡镇圈层”之间的摩擦是一场“跨时空”对话。你说人家low的时候有没有想过,大城市中的年轻人二三十年前追捧的流行文化中也有很多是在现在看来非常low的东西啊。

有更极端的人甚至直接放弃了对话,他们说“长得丑不是你的错,出来吓人就是你的不对了”,甚至有人希望官方直接封杀“喊麦”。

注意, 审美是你的能力,不是你的权力!

把自身的审美当成是一种标准,而要求他人遵守,这已经从懒政异化成了暴政。

而且为什么你的审美就是好的呢?

这是无调性音乐,大家可以试着欣赏一下。这个音乐门类已经发展出很多分支了。

不论是对于音乐的定义,还是对于审美的定义,大家都未免太狭隘。有人在对音乐做着各种层面的尝试,有人研究深度,将一种类型钻研到极致,也有人扩展宽度,在研究传统旋律、节奏之外的可能。 如果你不能欣赏这种音乐,你的审美是高还是低呢?可别因为这是洋人玩儿的东西就膝盖软,做人不要双标。

最后,来说说解决之道。

“让一部分人先富起来,先富带动后富”,这句话在一定程度上似乎成为了空谈。上层的做法我不便多聊,大家各自体会一下教育分配和各省高考政策以及教育部直属大学的分布就能有所体会。我们不聊上层了,我们来聊民间。民间有“先富带动后富”的风气吗?似乎并没有。

注意,这个富不只是物质层面的,也有精神层面的。因为当初的“先富”地区,在享受政策倾斜的时候,也包含了教育和文化方面的倾斜。同时,经济发展起来后自然有更多的精力财力来提升精神层面。所以先富,既饱含物质层面,也包含情深层面。

而这场关于《惊雷》的争论,不是先富带动后富,而是先富鄙视后富。

可能会有人觉得,我富是因为我努力,没有义务带动他人。而这就是“时间点”的思维方式,二人不是“时间线”的思维方式。

以故事的形式来说明一下可能更好理解一些。

一个农村家庭,家境一般。五个孩子,家里的积蓄够让五个孩子都念到高中,也够让一个孩子念完大学,但其他四个孩子只能念到初中。家长选择了第二种方案,让长子念了大学,希望长子大学毕业后能帮扶四个弟弟妹妹,而长子大学毕业后,觉得自己得到的一切都是因为自己努力,而对弟弟妹妹不管不顾,还讽刺他们愚蠢、懒惰……

这就是当前“城市圈层”和“乡镇圈层”之间的矛盾。建国初期,贫富差距不大,各城市地区之间的发展情况也并没有拉开,除了几个因为历史上外敌入侵而“发展”起来的城市以外,其他地区差不多都是“乡镇”。而很多轮的政策倾斜让一部分地区发展壮大成了今天的样子,可以和西方国际大都会比肩。而剩下的地方呢?那些地区落后是因为他们不够努力吗?资源就这么多,给谁谁就有机会。很多大城市发展起来的过程,都是一部对其他地区的吸血史,而这种吸血的权力是政策赋予的。一个一直在被吸血的地区不论怎么努力,也跟不上吸血者的脚步。

如今大局基本已定,该履行“先富带动后富了”,先富的人早就忘记初心了,而且很多在先富城市生长起来的年轻人并没有经历过曾经的那个“全国都差不多”的阶段,他来到这个世界,睁开双眼看到自己的家乡的时候,就是一片繁华,他会觉得这一切是理所当然的。 就好比我前面说的那个故事里,长子将来有了孩子,那孩子是不会觉得自己对叔叔阿姨有什么亏欠的,相反,他会觉得这些乡下的穷亲戚很烦。

有句话可能会比较刺耳,那就是,如果你的收入水平超过了全国平均水平,如果你的学历水平超过了全国同龄人平均水平,那么你大概率(注意是大概率,不是绝对)是既得利益者,享受到了政策倾斜带来的红利。 而从你自己的视角下看,你得到这些是因为你自己努力。或者你会觉得,政策向我的家乡倾斜又不是我决定的,为什么我要带动“后富”?

在疫情肆虐的日子里,我们大谈特谈人类共同体,但事实上,我们的民族共同体都没有那么多的群众基础。既得利益者不会意识到, 政策向你的家乡倾斜了,其他地区的政策扶持就会少一些。教育资源向你的家乡倾斜了,其他地区的同龄人获得同等教育的机会就会少一些。你在政策倾斜打造的良好经济、文化基础上获得了更高文化修养,落后地区就会因为没有这些基础原地踏步。

我们讨厌西方媒体对于中国的种种丑化,讨厌西方式的傲慢,但在我们本民族内,“城市圈层”的人对“乡镇圈层”的人,不恰恰是这种傲慢嘛。当我们说西方的强盛是一定程度上对于中国掠夺,而国内的政策倾斜不也是对一部分地区的掠夺吗,只不过是看起来不那么血腥。我们厌恶西方在不了解我们国情的情况下,妄自对我们进行评价,而我们在评价“乡镇圈层”中孕育的表演形式的是时候,也不愿意了解其是如何形成的,又该如何改进。

原先有个笑话,叫“先富”消灭“后富”,从而实现共同富裕。如今真的就成了这样,“先富”会想尽一切办法排挤“后富”,以维护自己的优越性,但却忘记了 我们以前,现在,以后,都是一个共同体。

不能以“时间线”来看问题,这种圈层间的矛盾会越来越多,而且无法解决,这个“共同体”在民间是割裂的。

当你觉得自己的文化修养审美水平高于“乡镇圈层”的时候,不妨放下身段,做个好的示范,这对于你的专业素养来说,并没有多难。

就像上面那个农村家庭的故事一样,作为已经大学毕业的哥哥,回到老家,和弟弟妹妹讲讲大城市是什么样子,什么样的穿衣打扮是好看的,什么样的技能是容易找到工作的,什么样的思路可以避开很多坑,这些,没有多难。

能者多劳,多劳多得。随着移动互联网的普及,原本落后地区的人开始进入到互联网的大家庭中了。互联网的原住民们觉得这些新成员素质好差,审美好低,而迫不及待的要和他们划清界限,然而大家忽略了,他们是增量市场,所有对他们的傲慢都会带来商业上的失败。快手、拼多多、趣头条都是如何在如何在霸主林立的互联网市场中站稳脚跟的呢?因为他们看重这个增量市场,而原本同领域的巨头们以傲慢的姿态看待这批增量市场,因此错失良机。这是商业层面上。

而在如今的政策导向和民间态度层面上,如果继续“懒政”下去,结果就是,你不去“带动”人家,人家就会来“抢夺”。这就是为什么大城市会有大量的外来人口回来抢夺你的工作机会和生活资源,这就是为什么来自“落后”地区的亚文化会挤进你的视野。

出来混,迟早要还的。