讲述杨么起义的《后水浒传》-原著第一回 燕小乙访旧事暗伤心 罗真人指新魔重出世

我们知见的《水浒全传》的续书,主要有两种,也可以说是两个系统。一个是明末清初署名“古宋遗民雁宕山樵”的浙江乌程人陈忱的《水浒后传》八卷四十回,他写的是混江龙李俊建国海岛的故事,实际上则是抒发其黍麦秀的怀念故国之思。另一个是清代咸丰间署名“忽来道人”的浙江山阴人俞万春的《荡寇志》七十卷七十回的结子一回,他写的是祝家庄里的余孽祝永清和陈希青父女剿灭梁山全伙好汉的故事,写得咬牙切齿。陈忱和俞万春同是“报雠雪耻之乡”的作家,同是生长在两个颇为类似的特定历史环境里,而思想境界的差别竟然如此之大,很值得我们研讨。

此外,还有一部续书叫做《后水浒》。沧县孙子书先生在《中国通俗小说书目》卷六“明清小说部”乙编“说公案第三”著录说:

别本《后水浒》未见。

他是根据清康熙间的汉军镶红旗籍的诗人刘廷玑《在园杂志》著录的。《在园杂志》卷三有一段文字说:

近来词客稗官家每见前人有书盛行于世,即袭其名,著为后书副之;取其易行,竟成习套。有后以续前者,有后以证前者,甚有后与前绝不相类者,亦有狗尾续貂者。……如前《水浒》一书,后《水浒》则二书:一为李俊立国海岛,花荣、徐宁之子共佐成业,应高宗“却上金鳌背上行”之谶,犹不失忠君爱国之旨。一为宋江转世杨么,卢俊义转世王魔,一片邪污之谈,文词乖谬,尚狗尾之不若也。

刘廷玑是读过这两部续书的,但是他对这两部续书的评价则有上下床之别。我们应该理解他的主导思想所在。他说:“总之,作书命意,创始者倍极精神;后此纵佳,自有崖岸,不独不能加于其上,即求媲美并观,亦不可得,何况续以狗尾,自出下下耶!演义,小说之别名,非出正道,自当凛遵谕旨,永行禁绝!”可见他,第一,反对通俗文学;第二,反对续书;更重要的是,反对邪污之谈。总之,要“永行禁绝”。我们对他只好按下不表。

且说这部构想宋江转世杨么的《后水浒》实际是保存下来的,而且就保存在当年的大连满物图书馆,即现在的大连图书馆。1959年建国十年大庆之月,我到大连参加中国科学院图书馆召开的图书资料工作会议,曾在会间余暇到大连图书馆访问,匆匆翻检了一部分珍本戏曲和小说书籍,作了简单的记录。回到北京以后,我对来薰阁的陈济川先生谈起这事,他说陈乃乾先生正在编写国内见存善本书籍的目录,便把我的笔记和一本油印目录借去,供给乃乾先生参阅。两位陈先生都已逝去,不单我的笔记和油印目录不知零落何许,就连我的数十年间的日记也一古脑儿付诸北方壬癸水,即浸成纸浆,任其流失,无从查核有关这部小说的版本描写和内容提要了。去年六月间,侯宝林兄和我应辽宁大学和辽宁省民委之邀,在沈阳住了约三个星期。我有幸和春风文艺出版社的林辰同志相晤,他向我介绍了正在计划出版的《明末清初小说选刊》的近期和远景规划,我听了很高兴。恰好中国社会科学院文学研究所为了完成郑振铎所长的未竟之功,要继续编纂《古本戏曲丛刊》,为了实现何其芳所长的生前宿愿,还要开始编纂《古本小说丛刊》,我都受命参与其事。原来我有些怕《古本小说丛刊》与春风文艺出版社的计划有重复之处,及至知道他们的编刊旨趣和选题范围主要在填充《金瓶梅》和《红楼梦》之间的“代沟”,这和我们的工作非但并无矛盾,而且正好相辅相成,使我深深地获得了“空谷足音”的相亲感。

春风文艺出版社选刊的第一批二十种小说里的第一种便是《后水浒》。我愿意把匆匆翻阅一过之后的随感,简单地做个介绍。

先把版本做个描写:

《后水浒》不分卷、四十五回。清初天花藏软体写刻本,四框单栏,正文无界栏,白口。半叶八行,行二十字,断句用圈。首为《后水浒序》七叶,末署“采虹桥上客题于天花藏”,钤阳文篆章二:一曰“素政堂”,一曰“天华藏”。按:大连图书馆藏清初写刻本《定情人》不分卷、十六回,行款与此本全同,序署“素政堂主人题于天花藏”。天花藏主人、天花才子、采虹桥上客、素政堂主人、花月主人、华阳道人,盖均是同一人笔名,系明末清初间小说作家、评点者、出版人,惜其名不彰。正文首叶署“青莲室主人辑”,疑或姓李,俟考。

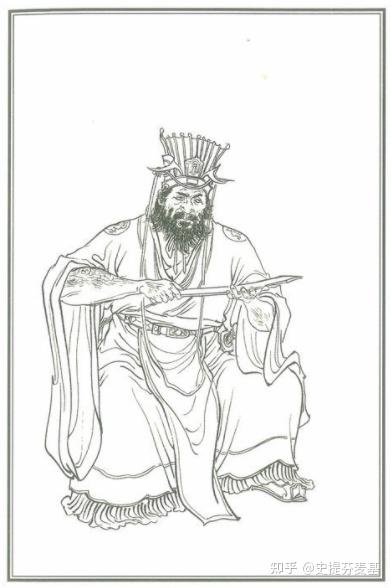

次为目录六叶。再次为图像及图赞三十叶;图像半叶,另半叶为像赞;像仿陈洪绶笔法,形似而已。像左上方标明人物姓名,右上方标明何人转世。如:第三十七图左右分标:“井木犴宿。铁里蛀虫丁谦”及“系地镇星,小遮栏穆春托生”。

正文首叶首行作:新镌施耐庵先生藏本后水浒传。“施耐庵先生藏本”显系伪托。次行上题:第一回。下作:青莲室主人辑。青莲室主人当即天花藏主人。

关于小说的内容,有原书在,这里无须细讲。简单地说,它叙述的是南宋高宗赵构时,杨在洞庭湖起义的始末。一般叙述农民起义军的小说大都是极尽污蔑之能事,特别是收缘结果无不以受到残酷的镇压而归失败,或受招安以告终。应该提出来的是,这部《后水浒》却偏偏自辟蹊径,不同流俗,与明代署名“栖真斋名道狂客”所撰的《征播奏捷传通俗演义》和署名“西吴懒道人”所撰的《新编剿闯通俗小说》之类的作品大异相趣。小说的主要关目是叙述宋江、卢俊义等三十六条梁山好汉转世为杨么、王魔等三十六家草莽英雄在洞庭揭竿而起之前的苦难夯程,有着不少回肠荡气的描写。至于聚义之后的活动,刻画得也颇声势浩瀚,如与岳飞几次的水战都绘影绘声,特别是关于轮船的描写充溢着作者写作时代“西学东渐”的气氛。作者对于岳飞着墨不多,更没有采取小说《说岳全传》和戏曲《金兰会》里利用王佐(这本小说作“黄佐”,是。)作为内应的情节,所以根本避免了“水擒杨么”的煞风景结局。反之,倒写的是杨么等首领在宋兵围攻之际,忽被一阵旋风将轮船掀到见机岭下,各带兵器,“踅入地道,直到轩辕井底”,及至岳飞赶到井边,则“只见井内满贮清泉,那里有甚路可通!”结束得颇具“神龙见首不见尾”的缥渺之致。当然,重要的是,这样的结束正是体现了作者的爱憎所在。

谈到爱憎所在,还必须指出作者更重要的另一种倾向,那就是作者把矛头直接指向宋高宗赵构。反赃官是次,反皇帝是主。采虹桥上客在序文里着重举出这个特点,说:“当此之际,虽有贤臣能将,吐胆竭忠,亦莫如之何矣!况妒贤嫉能,犹蛊惑不已!正如人之半身气血已枯,萎如槁木,而只一手一足尚不足惜,犹听信谗谀,日移日促,希图一日之安,即至沉晦丧亡,惟恐盗贼之侵,绝不悔自无才之失算也!”然后从赞扬杨么等起义英雄后,又归结于反皇帝的主旨,说:“杨么之孝义可嘉,马隆之血性难泯;邰元一味真心,孙本百般好义;至于何能、袁武、贺云龙,皆抱孙吴之雄才大略;设朝廷有识,使之当恢复之任,吾见唾手燕云,数人之功,又岂在武穆下哉!奈何君王不德,使一体之人,皆成敌国;岂不令人叹息千古,兴嗟宋室之无人也!”这话可能是叹息兴嗟于明朝的末代皇帝,然后它指出的是一个真理,而且态度鲜明、大胆。这部小说之所以湮没无闻三百年,之所以被刘廷玑者流横加挞伐和咒诅,看来关键在此。

吴晓铃一九八二年八月十八日于北京

此文原载《社会科学辑刊》1983年第3期

《后水浒传简介》

本书45回,明朝青莲室主人著。小说叙述水浒英雄燕青重游梁山时,遇罗真人告知昔日水浒豪杰均已转生入世。因金兵入寇,农民养奎刚孪生子“妖儿”、“魔儿”失散后分别由杨得星和辽将王突收养。后“妖儿”改名杨幺,因冲撞贺太尉被充军,杨幺在途中结识了许多草莽豪杰。“魔儿”已改名王摩,武艺超群,曾与众英雄劫抢秦桧之赃银。杨幺遇赦,为救许蕙娘夜闹东京;袁武等英雄大闹开封府,解救杨幺。杨幺探望父母并欲替父母服刑,众草莽英雄抢救杨幺脱险,各路豪杰齐至洞庭湖君山聚义,杨幺、王摩被举为大头领。此后,杨幺率义军四处征战,诛杀恶官,声势日盛。杨幺等曾入临安苦谏宋高宗,但因霳杀入秦桧府第,秦桧哭奏高宗发兵围剿洞庭。杨幺等在山寨得天书,方知杨幺前生是宋江,王摩前生是卢俊义。岳飞率军大胜杨幺,杨幺等遁入轩辕井,化为黑气,不再复出。《后水浒传》在水浒续书中别具一格,将北宋末年宋江起义与南宋初年杨幺起义联系起来描写,给人以鲜明的启示:只要封建专制制度不除,民众的反抗即不止。此书较之《水浒传》的艺术水平固然逊色,然其思想中的这一闪光之处,却也值得珍视。

目前本书仅存大连图书馆的清初刻本。

《序》

天下犹一身也。天下之在一君,犹一身之在一心也。一心不能自主,则元气削弱,邪气妄行,遂使四肢百骸,不臃即肿。虽有良医,莫能救其死。

如宋徽、钦二帝,无治世之才,任用奸佞,以致金人自北而南。一身尚无定位,岂有馀力及於群盗?故前之梁山,后之洞庭,皆成水浒,以聚不平之义气。至於走险弄兵,扰乱东南半壁,则莫不正名分,指目为强梁跋扈,尽欲荡平。

然究思其强梁跋扈之源:贺太尉不夺地造阡,则杨幺何由刺配;黑恶不逆首开封,则孙本岂致报仇;邰元之杀人,黄金奸月仙之所致也;谢公墩之被兵,王豹欺配军所致也。种种祸端,实起於贪秽之夫,不良之宵小,酝火於邓林之木,捋须於猛虎之颔。一时冤鸣若雷,怨积成党,突而噬肉焚林,岂不令鳌足难支,天维触折哉!请一思之,是谁之过欤!

大都天心又将北眷,国运已入西山;庙堂大奸大诈,草野无法无天之人事,又并横行於世,而不知回避。当此之际,虽有贤臣能将吐胆竭忠,亦莫如之何矣!况妒贤嫉能,犹瞽惑不已。正如人之半身,气血已枯,萎如槁木;而只一手一足,尚不知惜,犹听信谗谀,日移日促,希图一日之安。即至沉晦丧亡,唯恐盗贼之侵绝,不悔自无才之失算也。

嗟嗟!此大概也。分而论之,则杨幺之孝义可嘉,马霳之血性难泯,邰元一味真心,孙本百般好义,至於何能、袁武、贺云龙皆抱孙吴之雄才大略。设朝廷有识,使之当恢复之任,吾见唾手燕云,数人之功,又岂在武穆下哉!奈何君王不德,使一体之人,皆成敌国,岂不令人叹息,千古兴嗟,宋室之无人也!虽然,名教攸关,谁敢逾越前后?曰妖曰魔,作者之微意见矣。

采虹桥上客题於天花藏

作者:青莲室主人

第一回 燕小乙访旧事暗伤心 罗真人指新魔重出世

话说前《水浒》中,宋江等一百单八人,原是锁伏之魔,只因国运当然,一时误走,以致群雄横聚;后因归顺,遂奉旨征服大辽,剿平河北田虎、

淮西王庆、

江南方腊。此时道君贤明,虽不重用,令其老死沟壑,也可消释。无奈蔡京、童贯、高俅、杨戬用事,忌妒功臣。或明明献谗,或暗暗矫旨,或改赐药酒,或私下水银,将宋江、卢俊义两个大头目,俱一时害死。宋江服毒,自知不免,却虑李逵闻信,定然不服,又要生事,以伤其归顺忠义之名。因而召至楚州,亦暗以药酒饮之,使其同死;继而吴用、花荣亲来探望,见宋江死於非命,不胜悲痛,

欲要再作风波,而蛇已无头,大势尽失,死灰不能复燃,遂同缢於蓼儿洼坟树之上。一时梁山好汉闻此凶信,俱各惊骇,不能自安;虽未曾尽遭其毒手,然惊惊恐恐,不多时早尽皆同毙矣。唯燕青一人,心灵性巧,屡屡劝宋、卢二头领全身远害,二头领不以为然。

燕青因藏赦书,并金银财物,悄悄遁去,隐姓埋名,到各处遨游,十分快乐。

一日,忽重游到梁山水浒,见金沙滩边,寂寂寥寥,唯有渔樵出入;忠义堂上,荒荒凉凉,只存砧毁遗迹。

回想当时弟兄啸聚,何等威风,今一旦萧条至此,不胜叹息了半晌。因又想到,若论改邪归正,去狼虎之猖狂,守衣冠之澹薄,亦未尝不是;但恐落奸人圈套,徒苦徒劳,而终不免,则此心何以能甘,此气何以能平!低徊了半晌,忽又想到,此皆我之过虑耳。一个朝廷诏旨,赫赫煌煌,明降招安,各加职任,地方为官,治政理民。奸臣纵恶,亦不敢有异。就是宋公明哥哥与主人卢俊义,亦要算做当今之豪杰。我苦苦劝他隐去,决不肯听从者,亦必看得无患耳。我今不放心者,真可谓过虑。想罢才去东西闲玩。虽说闲玩,然荆榛满地,只觉凄凉,无兴久留。因又渡过金沙滩来。

只见一个老者,须鬓皓然,坐在一块石上,看着一个打柴的樵夫,在那里攀谈。燕青在他二人面前走过,隐隐听得那老者说道:“这那里关朝廷之事,皆是奸臣所为。”燕青听见说话,有些诧异,便立脚不走,要听他说出后面的言语。那老者见有人立听,也就住口不说。燕青见他不说,听得气闷,便忍耐不住,只得上前,向老者拱拱手,问道:“老丈方才所说的奸臣,莫不就是当朝的蔡、童、高、杨四人么?”

那老者道:“不是他四人,那里再寻得出四个来!”

燕青道:“请教老丈,可知他如今又做了什么坏事?”

那老者将燕青上下估了两眼,道:“这是我本地方的闲话,今日无事,偶然与此樵友闲谈耍子,你是个过客,别处人,说来也未必晓得,问它怎的?”燕青便乘机说道:“我在下果是过路别处人,原不该问及贵地方事。止因受了奸臣之害,弄得有家难奔,飘流至此。才听得老丈说甚奸臣,莫不做了甚不公不法之事,有个恶贯满盈,使人共闻共快的事,故此动问,万望见教。”那老者听了道:“原来老兄也受了奸臣之害,所以要问。你既要问,可知这地方叫甚名色?”燕青道:“初来不知,因问人,方知梁山地方。”那老者道:“你既知是梁山泊,就该知这梁山泊一向是甚人占住了。”燕青假说道:“这就不知了,求老丈见教。”那老者道:“这梁山泊,在今日看来,无过一洼水,不足为奇。在当时有一伙大盗,一百单八条好汉占据了此泊,内立三关,外设百险,这一洼水比三江五湖还厉害几分。莫说附近的郡县奈何他不得,就是朝廷屡差了大将军高俅、童贯,率领了无数兵马来征剿,俱被这山泊里的好汉杀得大败亏输,不敢正眼而觑。”

燕青故意问道:“既是这等强横,为何今日却寂寂寥寥,不见一个?”老者道:“老兄有所不知。这班好汉,论他啸聚行藏,自然是一伙大盗;若推原其心,他众豪杰不是遭权贵之殃,就是受奸人之害。实俱含冤负屈,无处可伸,故激怒而至於此。所以这宋大王虽为盗魁,却心存忠义,所坐之堂,亦以‘忠义’为名。又立两竿旗,上写‘替天行道’,只诛赃官污吏,绝不扰害良民。所以我们邻近百姓,甚是安堵。不期后来奸臣设计,知战不胜,遂降赦招安。这宋大王陷身水泊,原非其志,一闻招安,满心欢喜,以为改邪归正,可以报效朝廷,以补前过。虽有心腹再三劝他,他只不听,故受了招安,归顺朝廷,因将梁山泊一个虎狼之穴,弄做一个渔钓樵牧之场。所以我与樵友在此叹息。” 燕青因又问道:“为盗乃犯罪之人,得降赫招安,便是美事,老丈为何又与樵友叹息?”老者道:“得降赦招安,固是美事。但恨朝堂之上,有蔡、童、高、杨弄权。朝廷虽赦,他们却不肯赦,所以令人叹息。”燕青道:“朝廷既明明降赦,难道他们敢将他众人杀害么?”老者道:“明明杀害,虽是不敢;暗暗杀害,却怎防得?况朝廷孤立於上,那里有许多眼睛来看他,那里有许多耳朵来听他,只好白白送却性命罢了。”燕青笑道:“我想宋大王这班人,做过事业,谅非庸懦无用之人。若说朝廷明明杀害,自应无说;若说奸臣暗害,这班人如狼如虎,怎生害得?只怕还是老丈的过虑。”老者道:“怎么是我的过虑?这宋、卢两大头目,已有人传说,俱被奸臣害死了。我们所以在此叹息。”燕青道:“老丈既知其被害,可知是怎生样被害?”老者道:“说起来做奸臣,原有一种弄奸之才。他矫诏说是念宋江、卢俊义征方腊有功,诏卢俊义入朝赐食,却在饮食中暗暗的下了水银,一时不觉,归到半路,水银下坠,跌入淮河而死;又遣官赐宋江美酒,却在酒中下了毒药,宋江饮之而死。此系明明之事,怎说是我的过虑!”燕青听了这信,暗暗吃惊。因也假叹息了两声,遂别过走开。暗暗思想道:“此老之言,若说不确,却说得详详细细,皆有指实。若说是实,则宋公明哥哥与我卢主人,做了一生的英雄好汉,若明正其罪,便受一刀之痛,也还甘心;怎肮肮脏脏、糊糊涂涂,为奸人所算,死於非命!这却怎生气得他过?但想他们,何仇於宋、卢二人,而行此诡秘之计。只怕此信,老者得之传闻,也还未确。我总清闲在此,何不前往楚州,庐州去探问一番,便知端的。” 算计定了,遂转身晓夜奔驰。奔到近处,不消打探,早已有人纷纷叹息,共传其事,与老者所说一样。

燕青到此,眼见是真,只急得满肚皮小鹿儿在心头乱撞,却无一人可以告诉,一团冤苦,唯有自知。因又访知葬在蓼儿洼,遂悄悄走到坟上哭拜於宋江坟前,道:“我当初分别时,就知奸臣在内,岂容功臣并立,何等苦劝哥哥与主人,全身远害为高。主人与哥哥并不垂听,只思尽忠报国,感动主心。谁知今日无幸饮恨吞声,死於奸佞之手。天高日远,一腔忠义,凭谁暴白这般冤情。我想你在九泉之下,岂肯甘心!我燕青欲待为哥哥报冤雪耻,手戮奸人,又恨此时此际,孤掌难鸣,只好徒存此心罢了。”

哭拜罢,起身四下观望,却又见旁边有两冢。再细问人,方知是吴用、花荣缢死於此,故就埋葬两傍。因也哭拜了一番,道:“人谁不死,二位哥哥这一死,却死得大有义气。也见得我辈弟兄,绝不以生死异其心。我燕青今虽遨游於此,无人能奈我何,然揆之兄弟情分,众皆丧亡,我独保全,终属偷生,岂志士之所为哉!倒不如也学吴军师与花知寨,殉死於此,方觉於心无愧。”遂在腰间解下一条大带来,欲要缢死树间,以全情义。忽又想到:“我今一死,亦有何难。但死得不明不白,未免九泉饮恨。怎能得一高人,问明了我哥哥这一死,还是水泊中造恶过多,理该一死;却还是改邪归正,又出死力,功足偿罪,不幸遭奸人之害,含冤负屈而死耶?若能说个明白,便死也死得快活。只苦当今之世,没个高人可问,却将奈何?”

因又低徊了半晌,忽想道:“此事也难问外人,我一百单八个弟兄,尽皆东零西落,死亡殆尽。我想 公孙胜 哥哥当日先去,他定然还在,况他又有些学识,何不去问他一声,或者有一个明白。”

因又想道:“明镜能鉴形察影者,盖立身於形影之外。公孙胜哥哥虽然高明,但恐他身在劫中,岂能知劫外之事?”因又低徊了半晌,忽然有悟,大笑道:“我燕青怎聪明一世,却懵懂一时!现放着公孙胜的师父罗真人,乃当世神仙。况宋公明哥哥曾拜见过他,他已悉知其事,我怎不去求问於他,讨一个真实消息,却在此胡思乱想。”一时想定了主意,便拜别三坟道:“不是燕青舍不得性命,贪偷一日之生。只为要问个明白,好与哥哥到地下来同乐。”

拜罢,遂潜离了蓼儿洼,竟取路往蓟州而来。不日到了蓟州,细细访问公孙胜的住居。原来此时公孙胜的母亲已死,公孙胜辞归之后,便不复家居,竟随着师父罗真人在山上修真养性。燕青再三寻访,并无踪迹。因又想到:“公孙胜哥哥既脱离尘网,留心向道,自埋名隐姓,不知下落,踪迹难访。何不径到二仙山紫虚观去见罗真人,我公孙胜哥哥的消息,自然晓得。”

想定了主意,遂志志诚诚齐戒了三日,遂投二仙山紫虚观而来。来便来了,因无人引进,心下还馁馁的,恐怕罗真人不容他相见。不期才转过一带长林,忽林子中走出一个人来,道:“燕贤弟来了么?”

燕青见有人叫,忙抬头一看,不是别人,恰正是公孙胜,便满心欢喜,急上前相见,道:“我燕青那里不寻哥哥,并无踪迹,谁知却在这里相逢。不知哥哥还是无心撞见,还是有意来迎?”

公孙胜道:“适才在观中随侍本师,本师跌坐观空,忽然对我说道:‘你结义的燕兄弟要来见我,你可出去接他入来。’故愚兄在此伺候,不然愚兄何以得知?”

燕青不禁吐舌说道:“真是神仙!我此来必要问个分晓。”公孙胜道:“贤弟高识远见,已为天外冥鸿。更有何事关心,特若远来见本师?”燕青道:“据哥哥这等问我,想是宋公明哥哥与我卢主人近日的事还不知?”公孙胜道:“我自从谢了世缘归来,只日侍本师,连观门也不出。宋、卢二兄长做官的事,我那里晓得?近日又有恁事,贤弟可细细对我一说。”燕青见问,便忍不住大哭起来,痛说道:“宋公明哥哥与我卢主人,我当日恁般劝他,他只认定人不负我。谁知竟被蔡、童、高、杨设计,暗暗害了性命!”

公孙胜听说,吃了一惊,也不觉堕下泪,说道:“原来二位兄长遭此大变。但他二人已为臣子,又系有功之人,奸臣怎生加害?”燕青含泪将赐饮食下水银,并赐药酒与宋江,宋江转以酒药死李逵,恐他生乱,及吴用、花荣缢死之事,细细说了一遍。说到伤心不胜,又大哭了一场。哭罢,因又说道:“不然我也拼着一死,相从二位哥哥於地下。只因他二人这一死,不知还是恶报该死,特假奸人之手;又不知是已经赦宥,罪不应死,苦为奸人所害?若是恶报该死,便当含笑受之;若是罪不致死,而暗遭奸人之手,则此仇岂可不报。因再三思想,不得明白,故特远来,要求真人示个端的。”公孙胜听了点头道:“这也想得有理。本师既已知你到此,又叫我来迎,定然有个主见。我与贤弟可快去拜问。”

说罢,遂相引着同入观中。先自去禀真人道:“弟子奉法旨,已迎燕弟到此候见。”真人道:“可请过来。”燕青闻命,忙走至座前,哭拜於地,道:“弟子燕青,只为弟兄情义,不忍见其死於非命,痛入骨髓,不知还是宿孽当受,不知又是数命应该?祖师具天人冰鉴,自悉其中来去,特来恳求,万望指迷。”

罗真人忙叫公孙胜扶他起来,说道:“燕义士请坐,待我与你细说。”燕青领命,坐在旁边凳上。真人说道:“大凡天道有个循环,气数有个劫运,国家有个成败,善恶有个报应,一一察来,不爽毫厘。其间生忠生佞,或为国,或害民,往往触怒人心,以致生变作乱,不一而足。从眼前所见所闻看来,虽若人事差池,若就大头脑算来,实皆国家之败运与气数之劫运使然也。譬如大宋当兴,自生出太祖、太宗仁圣之主来,创成帝室。当时岂无魔业,但圣明在上,便自然消散。到了后来败运,又恰当劫数,故生庸主,洪太尉放走了妖魔,蔡、童、高、杨奸臣妒贤忌能,将一班虎狼好汉都驱逐於水浒中,以造就国家之衰败。虽众义士以‘忠义’为心,欲‘替天行道’,然弄兵水浒,终属强梁。亏得后来知机,改邪归正,纵有十分过恶,已消八九。况又荡平三寇,款服一方,尽忠报国,其功足以谢罪。若有贤臣当国,优礼用之,一场冤愆,俱消散矣。无奈国家之前劫虽消,而后劫尚隐伏於未起,故不得不借奸臣屠戮忠义,以酿后患。此宋公明众义士所以遭其暗害,重结新冤以为后劫者也。莫说宋、卢二义士身受其害,自然造成劫数,就是燕义士这等愤愤不平一段激烈之气,亦是劫数中的种子,何况於他!”

燕青因又问道:“奸臣造恶,转成劫数;劫数之灭,不祸於国,即殃於民,却於起衅的奸臣无损。这样天理,不几漏网?”罗真人道:“怨气不消,造成劫数,此气数操其大网耳。至於细小奸人,今日算人,异日受人之算;今日害人,异日得人之害。此又善恶之报应也,如何得能漏网?须知劫数自劫数,报应自报应;又须知劫数中亦有报应,报应亦有劫数。此天理所以昭彰,天运所以循环也。”

燕青听了,方豁然大悟,又拜伏於地,道:“燕青愚昧,不识仙机,感蒙祖师指示,一旦了了,始知宋、卢众弟兄虽死於奸人之手,实劫运尚未曾消完。今始知奸人虽弄权肆恶於而今,终必改头换面,受恶报於异日。天理既不爽毫厘,人心又何烦过激。燕青自兹以后,当安心从众弟兄,再托生,以完劫运,以报奸仇矣。但不知众弟兄异世浮萍可能复聚?”

罗真人道:“鸟自投树,鱼自归渊,气之所致也。一气而来,自一气而往,怎么不能复聚!但一百八人中,阵亡者已应其劫;坐化者自归其位。今后聚者只不过受职被屈及辞去忧闷而死这班人耳!今各已托生人世。就是我弟子公孙胜,虽云修道,劫亦未消,也要去走遭。”

燕青听了,暗暗屈指一算。因说道:“将来几人既能复聚,弟子前日过梁山水浒,见其山枯水竭,树木凋残,恐不能复兴忠义。”罗真人道:“生一豪杰,自生一灵地,以发其迹。天下皆水,是水皆浒,何定於梁山一泊?”

燕青说:“水浒若不定限於梁山,则前差后别,恐失本来。”罗真人道:“斗转则星移,朝廷尚不能世守於汴京,水浒安可认定梁山?当日一百八人,是应罡煞,近日吾见二十八宿与九曜,俱已沉晦失度,将来几人,魄应罡煞以消冤,气应星曜以应劫。到了冤消劫尽,魄聚气升,罡煞原是罡煞,星辰仍是星辰。燕义士谆谆叩问,自是有心人所为。但天道难知,即闻之而天机亦不敢尽泄。义士但略识其大意可也。”

燕青听了,因又问道:“天机固不敢尽泄,但弟子情深,尚有不尽之请,望祖师慈悲指引。”真人道:“燕义士还有甚言?”燕青道:“这几位弟兄,祖师说已托人世,不知弟子此去天涯海角,可能亲见得一二人否?”罗真人点头道:“真情重也!吾今有四句偈言,汝当记之。”因说道:

有妇悲啼,在於水溪。

怀藏两犊,卢兮宋兮。

真人说完,遂唤公孙胜近前,暗说了几句,道:“你今送燕义士下山,完却前因,来寻后果可也。”二人遂拜谢而出。公孙胜因留燕青到小房中,以叙久阔。

只因这一叙,有分教:

求福招愆,因贪反失。

不知后事如何,且听下回分解。