对联绵词的再认识(续)

我现在很难回想起什么时候开始知道联绵词这玩意儿的。大概是大三、大四之交吧,本身我是工科专业,也没经过专门的训练,只是无意间在 B 站搜“古代汉语”,注意到南京大学高小方老师的古代汉语课程,里面提到联绵字是双音节的单纯词,并且认为单复异向的重言词 [1] 也应该看作特殊联绵词。后来从对外汉语专业的同学那借到黄廖版《现代汉语》,这里面讲联绵词指两个不同音节连缀表示一个意义而不能拆开成两个语素的词。黄廖版联绵词定义显然是为了与叠音词区分,而强调了“不同音节”。高小方老师给出的联绵词定义与《现代汉语词典》相统一,而且其实双音节的单纯词不仅能包括叠音词,还能包括一些双音节的音译词。在网上搜联绵词的判定标准,还会发现有的学者主张古代联绵词和现代联绵词之分。为什么联绵词的判定上会产生这样混乱的局面呢?这可能反映出联绵词这个术语有问题,所以在我心里产生了这个结。

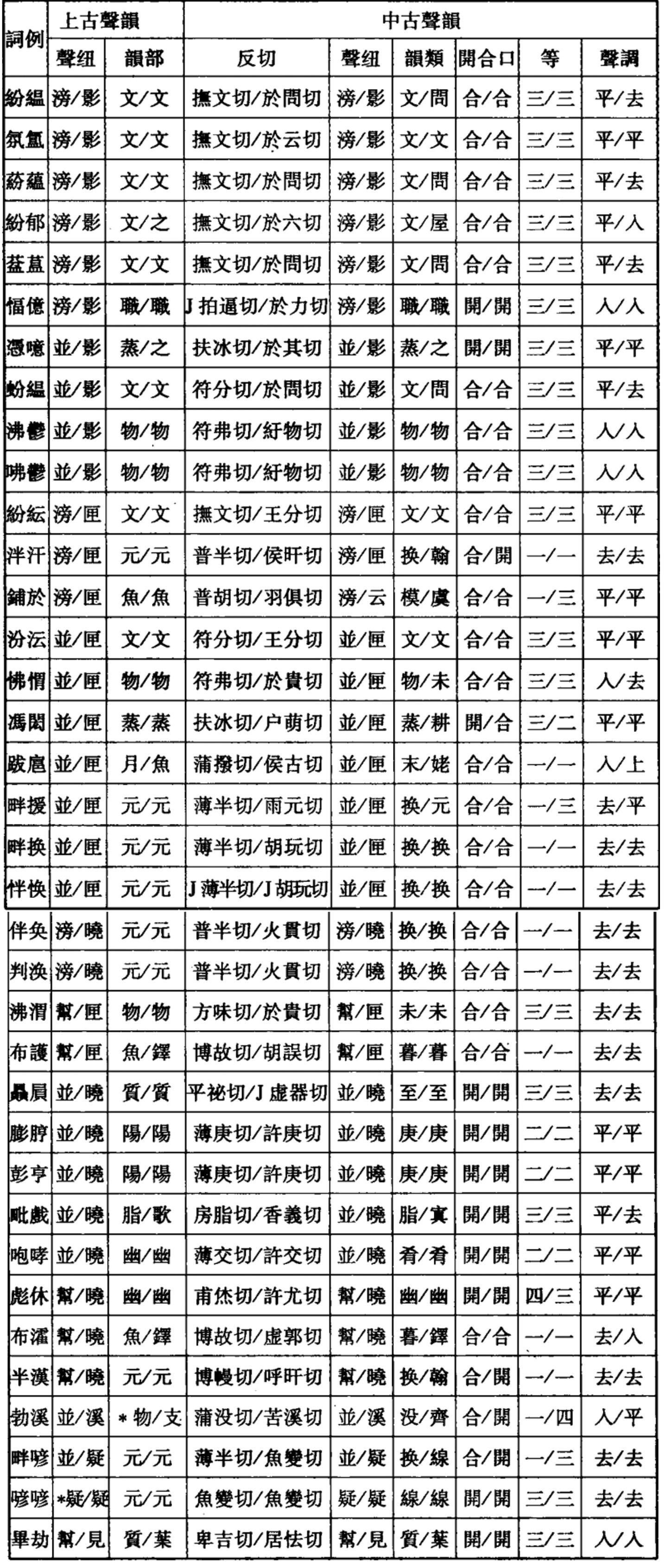

其实在寻求这个心结的答案之时,我对上古汉语还是一知半解。一个人看书的话其实挺枯燥的,好在受到知乎好友认可,有幸加入举淆游乐场,可以听 @闲人 的上古汉语课程,大概齐拾人牙慧就是这么个意思吧。后来游乐场里聊到联绵词的构词方式,似乎传统上联绵词分为双声、叠韵、非双声叠韵三类,而当 @闲人 曝出兰佳丽《联绵词族丛考》上举出所谓同族联绵词时,发现其中收录的所谓同族联绵词,不局限于双声或者叠韵,只要二字声母形式相同且韵母形式相近即可,比如书中给出的所谓“紛緼”词族如下表:

看上古声韵,尤其是韵部,就让人感觉联绵词的词族判断方法简直让人无从下手,对书中的词族讨论越多,我们对联绵词的构词方式的疑惑就越多,这成了我心里的第二个结。

前年我们开始遭受疫情,过年期间有很长时间待在家中,我计划用汉字记录白语,大年初一晚上写了一篇烂尾文《 用汉字记录白语 》,写完语音篇准备写语法篇。写语法篇不想光照着《白语简志》介绍语法,那样等于是在抄书,就很没意思。我上网查看其他语法书长什么样,于是发现了各种构词法,当其中一个构词法的名字映入我眼帘时,我的心中那种感觉大概如同当年光着身子从澡堂冲出来大喊“尤里卡”的阿基米德一样——这个构词法的名字就叫重叠。冷静过后,我自觉我并不可能比肩阿基米德,联绵词的构词方式是重叠,这种看法大概早就有人提出来了,不出所料,从网上搜到了孙景涛《古汉语重叠构词法研究》。看完此书后,虽然我心中还有一些问题没有完全解决,但还是不免兴奋地写下《 对联绵词的再认识 》一文,取这个标题是因为当时找资料时发现了潘悟云先生的《对三等来源的再认识》,文中就介绍到了孙景涛的研究。与游乐场的朋友们讨论后,有很长一段时间游乐场里“顺向重叠”、“逆向重叠”的说法到处可见,现如今《 对联绵词的再认识 》也都写了快两年了,不久前游乐场又谈起了重叠, @sliark 阐述了重叠式基式和重叠部分的判断方法并号召大家重新研读《古汉语重叠构词法研究》。

大家看到这里对重叠式有了大概的了解,不过不知道你们有没有注意到,当我没有提到重叠构词之前一直使用联绵词这个词,而当我提到重叠构词之后一直使用重叠式这个词。开篇第一段我就讲了现在对于联绵词的判断标准很混乱,最主要的原因其实就是联绵词在《现代汉语词典》中的定义是双音节的单纯词,而双音节单纯词的范围很广,以至于它会包括叠音词、双音节音译词、双音节拟声词等等。正因为联绵词这个名称太广了,所以我在写《 对联绵词的再认识 》时一直强调部分联绵词是重叠式。但是有一个事情我没点破,那就是重叠式这个名称是继承自朱德熙先生,看过他老《语法讲义》的朋友应该知道重叠式其实是合成词的一类,与复合式、附加式是平行的。回过头来看,联绵词这个时代的产物,如果继续披着“双音节单纯词”的羊皮必将被时代所淘汰,我们应该把被丢在联绵词这个大框里的东西挨个捡出来,看看是放到重叠式里,还是放到叠音词里,还是放到音译词里。传统意义上所谓的联绵词大部分是重叠式,所以为了照顾一些朋友的情绪,我们可以把联绵词看成重叠式的又称,使用时强调它的性质就好了。

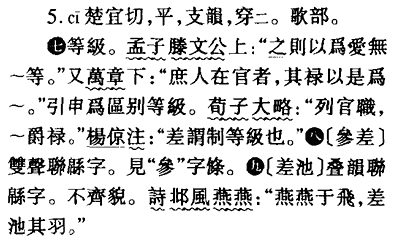

重叠构词是什么、有哪些类型我基本上在《 对联绵词的再认识 》中都介绍到了,没有详细介绍到的就是前面提到的重叠式基式和重叠部分的判断方法,文中只是通过举“次且”、“辗转”的例子带过去了。《古汉语重叠构词法研究》中大致介绍判断基式的方法,就是将重叠式两个字所表示的词义与重叠式的词义进行比较,可以看到其中一个字表示的词义与重叠式词义相关,而另一个无关;不过要注意“因声求义”,因为重叠式是整体使用的,所以使用者往往并不知道什么叫基式、什么叫重叠部分,导致重叠式的书面形式多样,这就要求我们要通过语音线索进行判断。 @sliark 拿“蔓延” [2] 举例说道:汉语中有将CV重叠成CV-LV的一种联绵词范式,于是{蔓}[mˤan]就重叠成{蔓延}[mˤan-lan],其含义来自{蔓},与{延}无关,然后这个词用得多了,「延」也就有了{蔓延}的意思 [3] 。如果这种假设成立的话,我们应当看到{蔓}附近有很多同源词,但是{延}没有。根据这个规律,可以判断重叠式 [4] 里哪一个是基式,哪一个是重叠部分 [5] 。熟悉以后也可以通过“替换法”判断基式。如“参差:差池” [6] 的“差”:

又如“斯须:须臾”的“须”,它其实是从等待义引申出迟缓义,再通过重叠构词表示片刻义。但是要注意,现在我们联绵词那个大框里什么东西都丢了进去,不要抓到一个词就开始分析它为重叠式。如“蜻蜓”这个词,其实一开始我也以为它是所谓的重叠式,孙景涛的书中就认为它是重叠式,因为 C-L型重叠能产性太强了,很自然地就把“蜻蜓”归入其中。但其实细考一下就会发现,蜻蜓是偏正型复合词,写作“青梃”可能大家更明白点,也就是青色的木棍儿;蜻蜓又叫蜻蛉,“蛉”这个词指各种虫子,如螟蛉(螟蛾幼虫)、蟓蛉(蝼蛄)、蛉穷(蚰蜒)等,所以“蜻蛉”就是青色的虫子。我相信联绵词那个大框里这类词还有很多,虽然一直想把联绵词典里的词挨个分析一遍,但苦于时间和精力有限很难完成,只能是遇到一个就分析一个了。

开头说了我心里联绵词的两个结,在利用重叠构词理论重新分析以后,这两个结都解开了!但是《 对联绵词的再认识 》文中提到:

有些学者根据 *bˤəi-wˤəi(徘徊)、*bˤaŋ-wˤaŋ(彷徨)、*bˤan-wˤan(盘桓)三者形式相近且都有徘徊的意思,于是认为三者同属一个联绵词族(即有语源关系),现在看来是不完全正确的。因为三者基式不同,语义来源是不同的,我们不能一股脑地认为就是同语源。但是也要考虑到联绵词的一种特殊性,就是韵尾的不唯一性。

这里“韵尾的不唯一性”是我一直不知道如何称呼这个现象的代称,它其实是指这么一个事情:以往我们研究单音节词时,往往会遇到同部位韵尾交替,传统上我们叫对转,联绵词中也有对转现象,如*dre-dro(踟蹰): *drek-drok(踯躅);但是非同部位的韵尾交替,尽管传统上有个“通转”的称呼,但是我们是无法接受这种情况的,如 *tʰˤen-tʰˤon(町疃),声符都是甲类韵部的字,而其读音却是乙类韵部。上面引文里我批评把徘徊、彷徨、盘桓认为有语源关系是不对的,到后面来个“但是”,其实是想说“彷徨”和“盘桓”有一种情况下是有关系的,因为查词典也会发现,“彷徨”除了惶恐不安的意思外确实有徘徊、盘旋的意思,考虑到“町疃”的例子就知道,其实这个徘徊、盘旋义的“彷徨”其实就是“盘桓”的韵尾交替形式,与惶恐不安的“彷徨”是同形词罢了。但是,为什么会产生这种现象呢,难道这是上古汉语重叠式的特殊性质?我心里又有一个结了……