1,345 个回答

1.连接强度方面: 工业中连接部位强度一般是要高于本体强度的。而榫卯结构连接处强度远远小于本体强度。且榫卯结构存在大量应力集中区域,在重载特别是交变应力作用下极易发生疲劳断裂。

2.拆装维护性方面: 工业中常用连接件为标准件,易于更换且经济型好。榫卯结构连接件和结构件为一体式设计,连接处变形或者断裂与之相连结构件整体报废,经济性差且不易拆装。

one more thing...

榫卯结构在实木家具中的优势与不足 @船长

@木匠小强 答案的核心观点:

1.实木家具使用榫卯结构长期使用连接处不易松动。并辅以五金件家具两年松动的反例。

2.小件实木家具更适合纯榫卯结构,大件实木家具使用榫卯结构辅以部分五金件连接。

观点中讲到的是作者工作中经验及观察到的现象。我们可以探讨现象背后的原理。

1. 正如作者所说,长期使用后五金件连接家具比榫卯结构实木家具容易松动。why?

这里就必须提到木材的稳定性。木材在一年四季不同温度湿度条件下会发生收缩等尺寸变化。榫卯结构连接处均为木材,湿度温度变化后整体呈等比例收缩,所以连接尺寸及紧密程度不会发生变化,整体不会松动。而五金件家具连接处为木材和金属,金属收缩率和木材相比可忽略不计,木材收缩五金件尺寸不变连接处就会形成缝隙,整体松动。

2.小尺寸家具尺寸小,承受载荷和弯矩小,对强度要求较低,且搬家可整体搬迁不用拆装,所以适合纯榫卯结构。

大尺寸家具承受载荷大,弯矩更大,且大尺寸家具中长条形木料温度湿度变化后不仅会收缩,还会发生弯曲变形。所以如用榫卯结构,局部还需用五金件加强及固定防止变形。且搬家时大尺寸家具需要重复拆装,所以过于复杂的榫卯结构并不适合大尺寸家具。

这个问题在我的时间线非常非常久了,可能有几年,每次看到就觉得这个话题有点鸡同鸭讲,因为看了一些回答和评论,

要么就是说 榫卯是属于旧时代的落后技术,卖卖情怀而已,现代工业压根就不需要这样的东西。

要么也有说 榫卯是一种普适的智慧,不仅技术高深,甚至奥秘无穷,不用是因为还不懂。

当然也有不少表示,榫卯到底包括什么?金属五金就是榫卯的变种,等等对榫卯做偏差定义,导致最后结论千奇百怪的回答。

我就说,咱能不能就事论事。

首先,我做为一个家具设计师,尤其擅长的是实木家具设计,跟榫卯打了十几年交道的人,我用理性且现实的视角来评价。

榫卯是一个特定材料下的经验性技术。

这里面有两个关键词,第一个是: 特定材料 。

我们知道榫卯是用在木建筑和实木家具上的材料连接稳固的方案,那实木材料是什么特性?

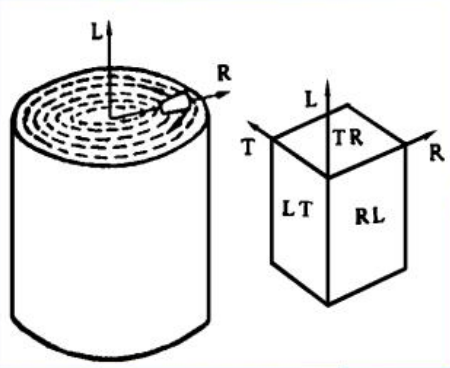

各向异性材料

具体的说,应该是正交异性材料,XYZ轴分别代表了木材的径向,弦向和顺纹方向(轴向),同时在考虑材料使用的时候就会有三个面,径切面,弦切面和横截面。

我们听过一句话叫“立木顶千斤”就是因为木材在轴向的弹性模量很好,做个示意,松木在各个方面的弹性模量和剪切模量可以看下表。

| 材料 | 密度 | EL | ER | ET | G(LT) | G(LR) | G(TR) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| g/cm3 | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | |

| 松木 | 0.55 | 16272 | 1103 | 573 | 676 | 1172 | 66 |

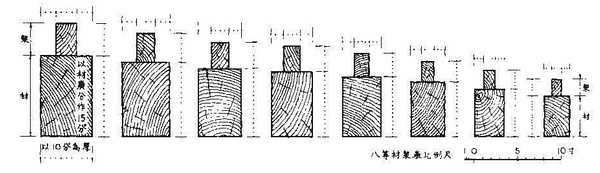

大致可以算出弹性模量的各向比差不多是100:10:5,这也是木建筑中考虑材料受力的一个大概算法。

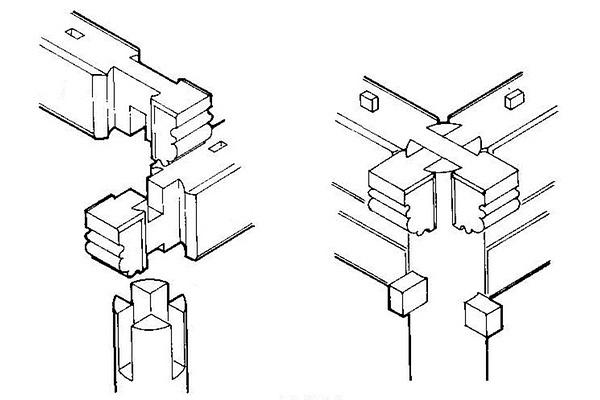

在木建筑或家具中,榫卯的做法也是把重量传递到木柱上,这样能保证结构稳定的前提下,能节省材料,而梁的尺寸需要做成1.5比例的长矩形,很多时候可以发现大梁的用料比柱都大,也是因为各向异性的材料需要不同的考量。

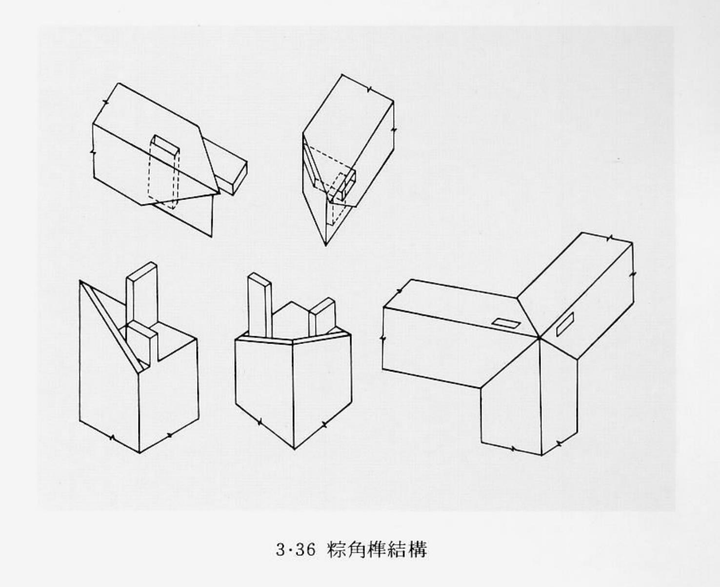

比如家具的粽角榫,通常用在桌角结构,但是别看是个三通,换个方向用可不行,腿是腿,边是边,换个方向结构瞬间垮掉。

聊这个是因为, 大量榫卯的设计和应用是针对木材这样的各向异性材料的特定用法,而不是针对现代工业里的各种塑料,树脂,金属这样的材料来设计的。

木材是天然材料,又是非均质材料,甚至会出现虫眼,结疤,新材老材,等等各种奇怪的材料特性,这在现代工业材料就是垃圾,因为会严重影响材料的性能发挥甚至于存在安全隐患。

现在常见的另一种各向异性的材料就是碳纤维,它有极高的材料强度与重量的比值,很多荷载和自重比要求比较高的情况下比金属要强得多,但是因为材料特性,要么直接做成一体式的,能有效增加整体强度。

要不然也只能通过五金件,套管的方式来组合。

本质上与春秋时期的木材连接五金套件没有区别。

所以第一个结论就是,

榫卯不是给现代材料设计的,尤其是金属。

它能焊接,能铆接等,比起榫卯好用的多。

第二个关键词,

经验性技术

之前聊到大梁的1.5比例是宋代《营造法式》给的标准,实际上大家认为可以提得更高,来节省梁木建筑的用材问题,林徽因在《中国建筑常识》里也提到过。

说明实木材与榫卯的应用确实没有做过太多 科学性的整理 ,基本上都是依赖经验总结,不管材料,温度,含水率等等条件,给出的建议都比较笼统,为了规制也好,造型也好,安全也好,木材的尺寸都给出了很大的旷量。

中国建筑里在钢结构的安全系数设计中,安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,不应小于1.1,这个是指设计钢材屈服强度是设计载荷弯曲正应力的比值。

而木结构的安全系数是3.5-6。怎么形容呢?

“材料可劲用吧,我也不知道安不安全,这玩意没法算,但是量给够了总归好点。”

我理解木材的不确定性,但是确实没有办法做科学处理,或者说科学处理了也未必能事事算尽,比较是纯天然材料。

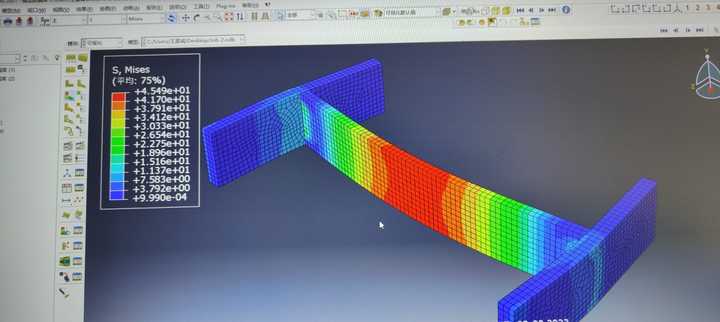

我平时做个定制柜子的榫卯设计与受力分析,材料属性也只能自己处理,去扒论文找弹性模量剪切模量,找泊松比,根本没有官方数据或有用的专业分析,包括不同材料的特点特征,我之前也是自己整理的,有兴趣可以去看看。

总之,榫卯的这个现状,没有科学系统的研究和结论,是不可能大规模应用的,别说它想影响别的行业和材料,就算在实木圈,榫卯也并非首选。

也不是老祖宗发明的榫卯不好,而是很多人喜欢榫卯的就硬吹,就奉为国之瑰宝,崇古抑今,稍微改改就不认同,说点不足之处就哭爹喊娘说不尊重传统。不喜欢榫卯的说其糟粕,花里胡哨,不如打颗钉子。这都过于极端,不愿多争了。

第二个结论是:

要进步就得先知其不足,取之长处, 用现代科学系统的办法去解决现代生活问题的方式来对待榫卯。

把榫卯当非遗的思想只会让它消失得更快。

完。

补充:

我需要总结一下我的结论,要不很多人还是误会我文章的初心。

与家具设计和实木制作打交道这么多年,以及我对榫卯的认知,毋庸置疑这是一个优良的实木工艺技术,只是它并非能适用到更宽泛的现代材料与工艺范畴。

而榫卯要想拓宽材料与场景界限,就应该科学获取其不同榫卯与实木结合的数据,做出相关场景的应用分析和统计数据。

这是我的观点和初心,谢谢。