海底捞禁止自带菜,巴奴一小份土豆只有5片,火锅餐饮怎么了?

随着消费全面复苏,各大餐饮门店排队就餐现象重回常态,餐饮行业也迎来了恢复热潮。但在这一过程中,也给餐饮企业带来了新的挑战。

就在这两天,作为火锅餐饮行业上市和非上市企业代表,也是火锅界的两大标杆性对手,海底捞和巴奴纷纷登上“热搜”,也从侧面给整个火锅餐饮业态再度敲响“警钟”。

01

火锅界“双子星”又遇烦恼

无论从经营规模上还是门店数量上,海底捞都可以称得上是火锅界“扛把子”。

但在疫情影响之下,近两年包括海底捞在内的餐饮企业过得并不好。2021年,海底捞海底捞实现收入411.1亿元,同比增长43.7%;亏损41.6亿元;2022年上半年海底捞营业收入总额为167.64亿元,同比下降16.6%,净亏损为2.67亿元,2021年同期为净利润9650万元……

在门店数量方面,受亏损及“啄木鸟计划”的推动,截至去年上半年,海底捞全球餐厅数量还剩1435家,而在2021年上半年,这一数据是1597家。

除了业绩走低之外,海底捞又遇上了新的烦恼。

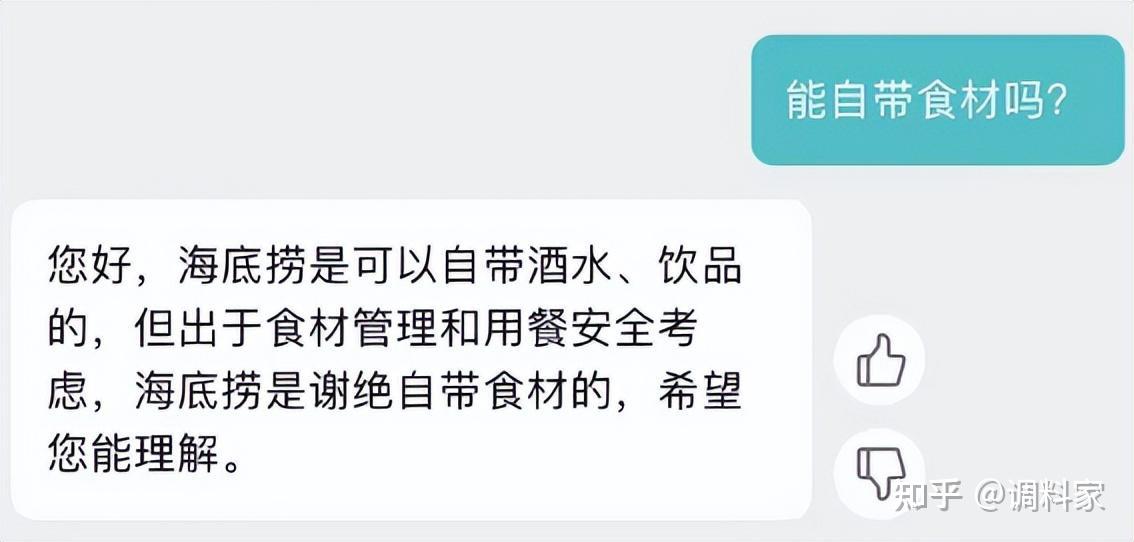

最近,海底捞拒绝自带食材成为舆论焦点,据北京商报报道,海底捞相关客服人员表示,海底捞是可以自带酒水、饮品的,但出于食材管理和用餐安全考虑,谢绝自带食材。如消费者有特别喜欢的产品欢迎随时推荐,海底捞会考虑加入菜单。而在记者致电海底捞客服时,对方也表达了同样的观点,并表示为“新规定”。

对于餐饮行业而言,谢绝自带酒水已经被定义为侵犯消费者权益的违规行为,但自带食材则不一样,因为餐饮行业的核心竞争力就是食材加工和销售。那为何海底捞会因此被诟病呢?

据公开报道显示,早在2017年,海底捞在中国台湾省的门店打出了“允许自带食材”的政策,但仅维持了两个月。而在大陆地区的门店,海底捞虽然过去没有推出类似政策,但也并没有明确禁止,在享受到各类消费者的“玩梗”追捧后,海底捞凭借这种“纵容”,过去也确实享受到了相应的红利。

事实上,即便是消费者真的自带食材,也不过是享受下在社交媒体“炫耀”的快乐,或者是填补下门店没有的菜品。当然,我们并不是主张消费者在外出就餐时自带食材,毕竟这也是餐饮行业主要收入来源。但对于海底捞而言,在当下这个发展阶段,发生“自我打脸”的行为就不足为奇了。

无独有偶,和海底捞同样被推到舆论风口的还有近两年热度颇高的巴奴火锅。

2月23日,河南火锅品牌巴奴因“火锅店18元一份土豆仅5薄片”登上话题热搜,西安一顾客发布视频吐槽,巴奴火锅店土豆价高昂,其就餐时下单的一份18元的土豆片只有5个薄切片。巴奴火锅店工作人员回应称,这个是富硒土豆,和普通的土豆片不一样,微量元素很多,都是按照是实际情况来定价的。

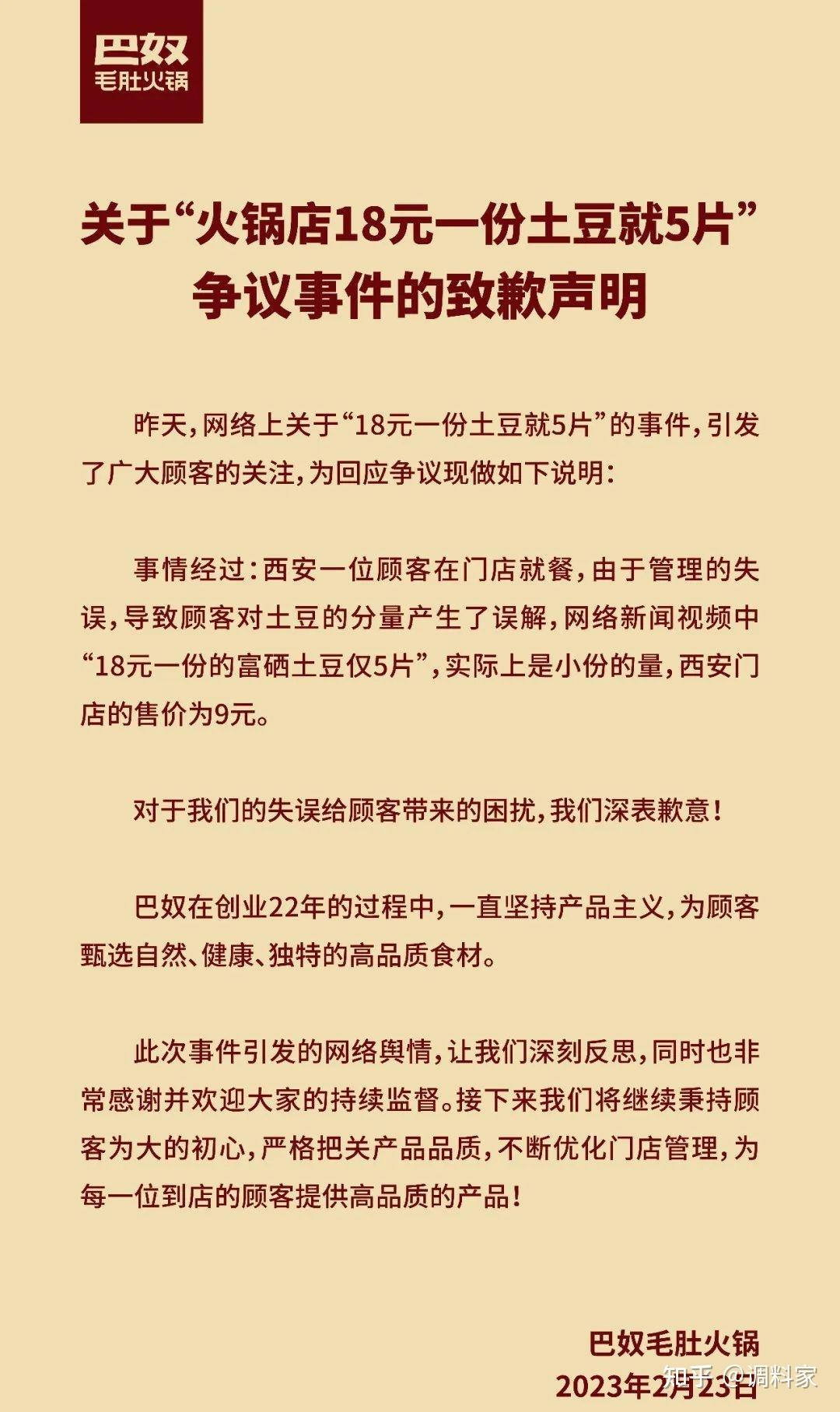

而巴奴也通过官方微信发布了关于“火锅店18元一份土豆就5片”争议事件的致歉声明。并表示该顾客点的是小份,在西安门店的售价为9元。

对此,消费者也呈现出不同的声音:一方面,觉得土豆的成本并不高,即便是9块钱5片的售价也过于离谱;而另一部分消费者则表示,既然是外出就餐,还按照食材本身的价格来核算成本并不科学。

其实一直以来,巴奴火锅都以价格偏贵被部分消费者吐槽。据大众点评5D调查显示,巴奴火锅的人均消费超过了180元/人,而海底捞只要120/人。

在巴奴火锅官网首页主要有两个信息:一个是赫然的“服务不过度,样样都讲究”字样,能第一时间感受到其对海底捞的“敌意”;而另一则是明确的“不加盟声明”,强调自身受任何形式的加盟、合作、特许经营等申请。

而在“不加盟”政策指引下,巴奴的拓店节奏极为克制,被业内称为“蜗行牛步”。根据巴奴官网数据显示,截至2021年8月23日,成立20年的巴奴拥有门店数仅85家,其中,北京11家、上海3家、广东和湖北各2家、江苏18家、山西3家、河南47家、河北和安徽各1家。

02

折射出怎样的行业“危机”

从海底捞和巴奴的上述事件中,看似两家品牌面临的都是食材和价格的问题,但其实不然,也折射出整个火锅餐饮行业正在面临的一系列挑战。

作为中餐品类最大、也是最内卷的赛道,火锅市场一直备受追捧。据《中国餐饮发展报告2022》显示,2022年我国火锅市场的整体规模已达到6046亿元,火锅品类门店数规模也达到了55万家。其中,门店数量超过500家的火锅品牌就有8家。

按照业界公认标准,国内火锅依据地域口味,分为六大派系:川渝火锅,崇尚麻辣;北派火锅,热衷吃肉;粤式火锅,不忌生猛;江浙火锅,偏爱妙趣;云贵火锅,专攻酸味;闽台火锅,独享奇绝。

过去,以川渝火锅味代表的麻辣火锅品牌一直都在整个火锅餐饮市场中占据着绝对主导的地位,但随着“三减(减油、减盐、减糖)”“轻食养生”等健康化趋势下,传统川渝火锅也迎来了其他味型火锅的挑战。

比如据大润发此前发布的《2021新“年味”消费报告》分析,当年春节5天,全国卖场共卖出22万份火锅底料,受欢迎程度依次是:番茄、三鲜、清汤、牛油、菌汤。另外,在火锅餐饮市场,像主打清汤的潮汕牛肉火锅、猪肚鸡火锅以及一些主打“养生”的汤锅系列太,也在冲击着传统麻辣火锅的市场。

另外,虽然火锅赛道热度不减,不少兴新火锅品牌也如春光乍现。像过去的贤合庄火锅,虽然在明星IP加持下快速走红,但如今已经跌下神坛,这前后也不过几年光景。

更为关键的是,一些类火锅品牌的快速崛起,让消费者在外出就餐时的选择变得更加多样。比如在华东某省会城市的一商业中心,一家主打重庆火锅的“楠火锅”和一家主打美蛙鱼头的“哥佬倌”互为邻里,但就餐人数却呈现出天壤之别。上周末下午6点左右,在这家楠火锅尚未满座的情况下,隔壁哥佬倌的排号已经超过了70位,据店员介绍,至少要等两个半小时。

而在菜品方面,各个知名火锅品牌都有自己的主打特色,比如海底捞自由组合的锅底和周到服务、巴奴火锅的毛肚、潮汕牛肉火锅的牛肉……但大部分火锅品牌的菜品同质化程度还是比较高的,但菜品品质却呈现出天壤之别。

另外,即便是国家对食品安全的管控已经达到空前的力度,但仍有火锅企业还存在侥幸心理,回收老油等现象层出不穷,也进一步引发了消费者对行业食品安全的隐忧。

如今,随着消费需求不断变化,“没有一顿火锅解决不了”的需求正在悄然生变,这也对各大火锅品牌提出了新的考验。

虽然现在餐饮市场的复苏迹象明显,但对于大多数餐饮企业而言,节假日可能生意较为红火,但平时的经营表现才是考验企业“真功夫”的关键。

当下,对产品供应链和食品安全的把控,将成为决定一家火锅品牌能走多远的关键。尤其是在行业全面复苏的当下,如何抓住机遇勇立潮头,将成为每个火锅品牌深思的问题。