为什么我国硬币不保留外圆内方的设计了?不是很有特色又省料吗?

78 个回答

就不提古代为什么是外圆内方的设计了,偏题。

结论:打方形孔的成本大于节省的原料成本。

现代机铸币的生产流程细分为制模具、压轧、制坯、晃洗、抛光、滚边、冲压、质检、入库等十几个步骤;大致分为制坯——加工——冲压。 通常开孔步骤在制坯的压轧流程中已经完成。

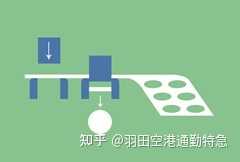

其次,冲压模具成对出现,一上一下同时使用,避免大角度背逆:

铸币流程中的冲压,是将币坯置于两个模具中间,利用铸币机上百吨的压力在币坯上留下图案和文字。

通过如下一枚MINT ERROR的日本5円硬币可以看出,币坯本身在轧制步骤中已经被打孔,而错位冲压的模具依然留下了原本的纹路。

至于为什么日本使用的是圆形圆孔:

圆孔币坯无需矫正角度便可以冲压,方形孔则需要角度矫正以保证方形四边与字样平行,增加一步繁琐且费时费力的手续。 但也不乏有方孔机制币的铸造,如清朝末年的方孔机制铜币。

而且19世纪晚期的方孔铸币工艺不成熟,需要另外配打孔的模具,从中心穿透币坯。这一步骤对精度有较高要求,否则在打孔的步骤中容易伤及模具:

节录自时任直隶总督李鸿章的奏折,摘自《中国近代货币史资料》第一辑下册:

“查阅造成制钱,字画轮廓均尚清楚,惟机器时有损坏,极费工力。缘西洋造钱,系属平面,中无方孔,压成较易。今以西洋机器造中国钱式,须另添打眼挺杆,由钱模正中穿透,始能撞出钱孔。地位殊窄,撞力过大,挺杆上下与钱模互相磨触,最易伤损。每日每座机器,模撞修换数次及十数次不等。人工既费,成数亦少”

当时的打孔的效率和打孔的挺杆磨损成本远高于节省的铜坯成本,故中国的机制币逐渐放弃了开孔的计划,大多数方孔机制币只停留在试铸阶段。

但香港的几种机制币延续了中国古钱开孔的习惯,但与日本相同,在压轧阶段打出圆孔,冲压时利用纹路保留“方孔”的传统:

至于50日元硬币的开孔,只是为了与100日元做区分,由于最初不开孔的50円硬币为白铜制,而100円为银质,50円的尺寸大于100円,且颜色相近不易区分:

以上。

因为现代造硬币源于欧洲古希腊那一套。

欧洲造币都是压出来的,用模具在圆金属坯上压出图案。

中国古代造币从春秋开始都是铸造出来的。

对比两图可以看出来铸造的币铸出中间有孔很方便,压制的话,压个孔真的不方便,晚清光绪元宝引进外国造币机时候发现如果压出孔,模具做不出几套就不能用了,后来就都是没有孔了。

以前都是铜币,银币,金币,压出孔还有可能。现在都是镍币,铝币是特殊时代产物,压出孔真的很难。如果铸造出来孔,现代技术没问题,但是怎么看都很怪(因为古代铜钱也就四个字然后背部两个很小的图案或者满文,现代硬币中间大范围图案,打孔大还是小都不舒服)。

而且金属货币历来讲究要铸造货币的金属价格与面值等价。除非缺钱了才会用一文钱的铜造出一枚十文钱的铜币,俗称当十,更甚者用陶做币。所以打孔省材料没必要,历来造币都是成色,重量足才有人认,古代经常有人将铜币融化然后造出来缺斤短两的钱赚差价。

再者建国初就没考虑什么传统文化,封建王朝的那一套,方孔再特色也和新中国不符。