真正理解英语能力测评,是高效英语学习的起点

二十几年英语学习经验,十几年英语教育积累,三年系统研究心得,三小时总结性文案撰写,需要您十分钟仔细阅读,不枉作者用心,对您产生真正价值!

引言:

一二线部分高知家庭,知名的国际学校,双语学校和部分公办校,已经开始引入并使用评测工具,对在校学生英语水平能力进行分级,从而尽最大可能,尝试实现“因材施教”和“个性化教学”的良好教育愿景。与此同时,美国、英国、加拿大、澳大利亚、德国、法国等发达国家的教育体系中,对学生进行能力测试,早已经是司空见惯的事情。

英语能力测试,大致分为以下几个体系:

(1) 全球认可的第三方标准化英语考试:比较常见的有TOEFL、TOEFL Junior、TOEIC、IELTS、SSAT、ISEE、SAT、ACT、SATII文科、GRE、GMAT、LSAT、中国英语四六级考试等

(2) 全球认可的学术考试:比较常见的有AP文科考试,比如AP文学、AP语言与写作和AP历史(包括世界历史和美国历史),中国中高考英语考试,中国研究生入学考试英语部分,A-Level文科考试,IB文科考试等

(3) 全球认可的第三方评测:比较常见的有蓝思测评(Lexile)、AR-Star测评等

(4) 全球认可的英语比赛:全球英语演讲大赛、全球英语辩论大赛等

(5) 中国认可的英语能力证书:比较常见的有教育部翻译等级证书、上海翻译等级证书等

(6) 国家认可的英语比赛:希望之星英语演讲比赛、全国英语辩论赛等

(7) 校内认可的英语考试:英语期末考试、英语期中考试等

(8) 商业公司开发的英语能力测试工具:比较常见的有口语、词汇、听力等测试工具

(9) 其它英语能力测试方法

1. 正文要点

(1) 明确测评目的,测评结果才有指导意义

(2) 指向细节能力的测评,才有价值

(3) 和学习行为结合的持续性测评,才有效果

2. 明确测评目的,测评结果才有指导意义

如引言部分所列,评测英语能力的方法有很多,为什么呢?因为英语的应用场景非常广泛,在不同的阶段和不同的目的下,需要测试的维度差异很大。比如TOEFL和IELTS是国际知名度最高的两项英语语言水平测试,它们是针对英语为非母语的人士,测试目的是衡量参加考试的人的英语语言水平在多大程度上,可以满足生活、学习、工作等的要求,所以它们测试的维度就是围绕英语的听说读写四项基本能力和词汇量水平;再比如,SAT和ACT是国际知名度最高的两项英语学术水平测试,它们主要是针对英语为母语的高中毕业生(非母语高中毕业生也可以参加),测试目的是衡量参加考试的学生的英语学术能力在多大程度上,可以满足大学本科阶段学习、生活等的要求,所以它们的测试的维度就会超越英语听说读写的基本能力范畴,涉及到思维能力,阅读速度,标准学术英语语法,人文历史基本常识等人文素养方面。

除了明确的应用场景,英语测评还有一个非常重要的维度---英语能力所处的阶段。前面所提到的TOEFL、IELTS、SAT或者ACT,对参加测评的人,不设置任何门槛。也就是说,英语能力非常好的人和英语能力处于入门水平的人,测试的是同样的内容。唯一的差异就是最后的测试结果是不一样的。比如英语能力非常好的人,TOEFL成绩可以考到110分以上(满分120分);英语能力处于入门水平的人,TOEFL成绩只能考到30多分。这样的测试目的,仅仅是为了得到一个有明确应用场景的结果,对于入门学习者而言,实际学习的指导意义非常有限。与之对应的能力阶段测评,虽然不能给出一个使用目的明确的结果,但是可以给出一个指导后续学习比较客观的参考标准。如下图所示:

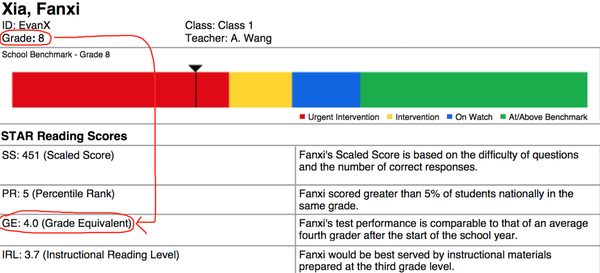

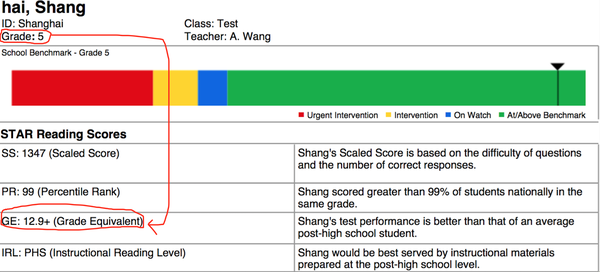

第一个测评结果,Grade8(8年级)的学生的GE值是4.0,也就是相当于美国学生刚刚入读四年级的英语水平;第二个测评结果,Grade5(5年级)的学生的GE值是12.9+,也就是相当于美国学生读完12年级的英语水平。

这样的评测结果,不一定绝对客观准确,但是在一定程度上,可以提供测评者或者测评者的家长一个大致的参考维度,明确与母语学习者,在英语单科上的能力差异,从而确定努力学习的目标。

综上所述,用好测评工具,首先要做到的就是“明确测评目的”,是为了得到一个可以实际应用的分数,还是明确英语能力的阶段。然后,基于测评目的,得到测评结果,来指导下一阶段的努力方向。

3. 指向细节能力的测评,才有价值

测评结果,可以给出量化的分数,而量化的分数,很容易进行比较,从而明确接受测评者所处的能力阶段。但是,仅有量化的分数,无法给后续的行为提供可以落地的具体指导方向。比如,测评者知道自己的TOEFL分数是90分,或者知道自己的英语水平相当于美国学生的8年级水平,但是并不会知道为了进一步提高,具体需要做什么行为,也不会知道,如何设计阶段性的测评,来及时检测自己的英语水平是否在稳步提高。解决这样困境的根本方法在于,接受测评者或者接受测评者的家长,需要系统的了解影响测评结果的具体能力点,也需要系统的了解,影响英语水平的具体能力点。只有这样,才能让测评结果,直接指向明确的、细节的能力,然后根据测评结果,知道哪些具体的能力有差距,在下一学习阶段(一般不超过3个月时间),有目的,有方法的针对性学习,然后再进行测评,对比前后测评结果中,具体能力点的分值变化,从而让英语学习,从文科属性的抽象化特点,变成理工科属性的量化、可衡量特点。

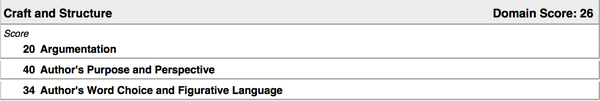

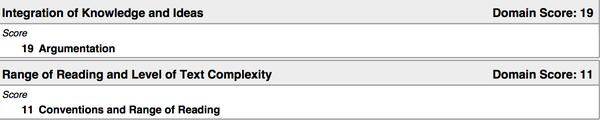

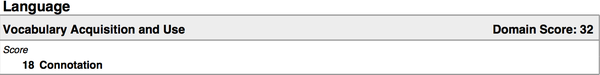

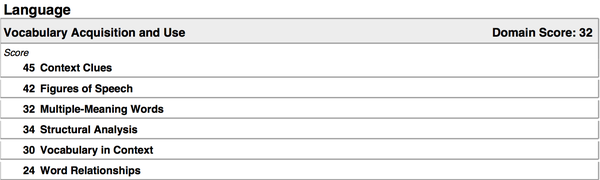

上文提到的所有测评,不管属于哪个体系,都会在测评结果下面,附上相对明确的细节说明。我们需要做的事情就是,读懂这些细节说明,并且真正了解这些细节说明和英语能力点图谱之间的对应关系。比如,我们可以看看上文提到的测评结果相当于美国小学4年级水平的中国8年级学生的测评结果的详细说明:

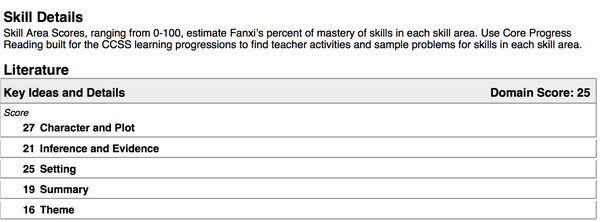

上图的英文部分的大意是:每个能力点的分值范围是0-100,大致评估学生在每个能力点上的掌握情况。根据测评结果,授课老师可以在美国核心课标(CCSS)上找到对应的解决方案建议和例题。

Literature是文学范围的能力点测评。学生的Domain Score是25,代表该学生对Literature能力点的掌握情况是不超过25%。属于“不及格”的范围。而该测评体系,针对Literature的能力的测评又是从Character and Plot(人物与剧情)、Inference and Evidence(推理和证据)、Setting(场景设置)、Summary(归纳总结)和Theme(主题)五个具体能力点进行考察,而该学生的测评结果分别为27、21、25、19和16分,都属于“不及格”的范围。这里,需要明确一点,所谓的“不及格”指的是该中国8年级学生想要达到美国8年级学生的英语水平,还有很大差距。但是,并不是每一个中国学生,都需要让自己的英语水平达到美国学生的同等标准。这样的测评结果,更大的价值,是给接受测评者一定相对客观的参考标准(美国同等年级的学生的评价英语水平),同时给出在哪些具体知识点上有差距,比如角色和剧情分析能力。

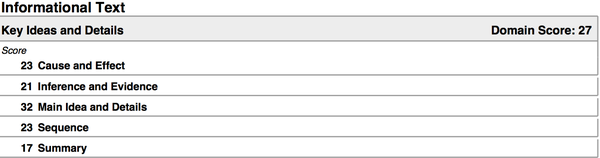

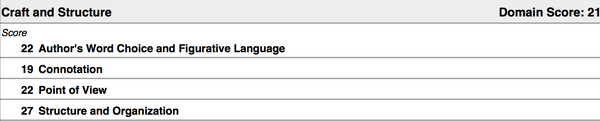

按照上面的分析方法,大家可以再看一下该学生其它能力点上的表现:

当系统的分析完这份测评结果,对该学生英语水平的差距,已经非常具体了。之后需要做的就是搞清楚提高每一个具体能力的方法,需要用到的材料,如何合理的应用材料,已经安排更有针对性的具体能力点的测评。

综上所述,指向细节能力的测评,对提高英语学习能力的价值,是巨大的。

4. 和学习行为结合的持续性测评,才有效果

如上文所述,有了指向细节能力的测评结果,就可以有针对性的安排学习内容。但是,传统的“开环式”的学习,效果是不可控的。原因是,学习者知道自己的不足之处,和老师学习了解决不足的方法,得到了针对不足之处的学习资料,按照老师传授的方法进行了针对性训练,但是不知道自己的训练过程是否正确,效率是否最高,训练结果是否良好。解决这个问题,必须要有持续性、及时性的阶段性测评,做到测-学-练-测的“闭环式”学习模型。前面我们谈论到一份测评报告里面给出的若干个具体英语能力点,不同的测评系统,会有不同的侧重。根据所有主流测评系统的分析,结合中国学生的学习特点,思维习惯和英语环境,可以归纳出18个大的维度,每个维度下,又可以拆分为若干小的维度(后续文章,逐一展开分析)

1. Vocabulary词汇

2. Grammar语法

3. Rhetorical修辞

4. Logic逻辑

5. Sentence Comprehension句子理解

6. Sentence Paraphrase句子改写

7. Reading Strategy阅读方法

8. Poem诗歌

9. Drama戏剧

10. Literature文学

11. Translation翻译

12. Writing写作

13. Pronunciation发音

14. Intonation音调

15. Oral Speaking口语表达

16. Listening听力

17. Knowledge知识

18. Reading Rate阅读速度

以上18个维度的能力点,不是孤立存在,而是交叉使用的。我们仅以1. Vocabulary和10. Literature进行展示。同时,我们依然以上文所提到的八年级学生为例。测评结果显示该学生在剧情分析上能力不足,同时,基于上下文理解的词汇水平也不足。根据该学生的年级,我们可以推荐一本非常值得阅读的英语原文书《Holes》,并针对这本书,设计持续性测评点:

该学生在独立完成《Holes》的第一章Chapter1之后,会被老师问道若干问题,比如:

1. “Sometimes a camper will try to be bitten by a scorpion, or even a small rattlesnake. Then he will get to spend a day or two recovering in his tent, instead of having to dig a hole out on the lake.”

Question: What is the implied meaning of this sentence?上面的具体的内在含义是什么?

2. How does the author begin the book?作者是如何为这本书开头的?

在该学生给出自己的回答以后,会得到如下的参考答案:

1. Answer: The author uses two rhetorical devices : Exaggeration and Comparison . Normally, no one would like to be bitten by scorpion or rattlesnake, even if the bitten doesn’t threat one’s life. The implied meaning is that the work there is so much tough as people would prefer to be harmed only in order to avoid it. But we have another crucial question without solid answer right now: why people need to work there if they hate it so much?

2. Answer:It is usually very hard to get started, just as Chinese idiom says:“万事开头难”. So we should pay enough attention to the beginning of each book we start to read and this habit does much help for our writing. As in Holes , Louis Sachar, the author and an American writer of children’s books, begins his writing by describing the environment of Camp Green Lake, high temperature, few trees, no real lake, and poisonous creatures. How do we feel after reading such kind of description? Bad environment. And the story followed might be about something miserable. Right? We need to keep reading to find that out.

同时,该学生会得到一个简单的词汇表,要求在阅读Chapter1的时候,在原文找到它们并进行理解,然后会接受一个词汇小测验

Vocabulary list:

1. shrivel

2. hover

3. hammock

4. log cabin

5. rattlesnake

6. scorpion

上述测评内容,是根据之前的系统测评,结合学生的水平、年级进行的个性化安排,同时,这些测评都是有明确目的的---解决学生文学阅读中剧情分析能力和基于上下文的词汇理解能力的不足。

简而言之,和学习行为结合的持续性测评,才有效果