对朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》校补部分的一些考订

不定期更新,留作存档。最近更新日期2022-04-19.

引文为史料,加“·”之正体为《考绘》之观点或《考绘》所接受的别家观点,斜体为我的观点或我所接受的别家观点。附图中,绿圈表示《考绘》标定之地点,红圈表示我个人标定(或怀疑)的地点。

茬丘

【孙膑兵法】昔者,梁君将攻邯郸,使将军庞涓、带甲八万至于 茬丘 。齐君闻之,使将军忌子带甲八万至境。

- 无。

茬丘当即今山东聊城市茌平区。

巨陵

【清华简·系年】齐与越成,以建阳、 巨陵 之田,且男女服。

- 无。

巨陵即巨山,在今山东枣庄市西,与建阳邻近。《读史方舆纪要》引张裴【纪略】曰:“巨山盘郁翁葱,下有水,曰圣泉,不涸不盈,味甘而冽。”

阳狐(阳壶)

【六国年表】秦简公十四年,伐魏,至 阳狐 。

【魏世家】二十四年,秦伐我,至 阳狐 。

- 【图集】据史料认定“阳狐”即“阳壶”,“壶”“瓠”互通,故将战国时期的“阳狐”标绘在春秋时期的“瓠丘(壶丘)”。……秦尚不能越过河西,如何能攻击魏国后背的“阳狐”?胡三省注【资治通鉴】时亦质疑:“此时西河之外,皆为魏地……则是越魏地都安邑而东矣。”“瓠丘(壶丘)”即“阳狐”的说法并不成立。从空间和事件的逻辑上,“阳狐”应大致在今陕西境内秦魏边境的魏国境内,确切方位待定。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

《考绘》所辨甚是。【清华简·系年】同年载“秦人败晋师于洛阴,以为楚援”,当系一事,则此阳狐应在洛阴附近。然“洛阴”未必确指一城(今陕西大荔县),亦可泛称洛水南岸,阳狐当确为“阳壶”,即今陕西澄城县壶梯山以南,亦可称壶山。【读史方舆纪要】载壶梯山在“县北五十里,阶级层峻,有似悬梯,一名石楼山。又十里为将军山,秦封白起武安君于此,因名。”殆秦军在今澄城县以西的洛水南岸击败魏军,然后渡河推进至壶梯山脚下。此处亦为春秋彭衙之古战场。

垣(新垣)

【秦本纪】秦以 垣 为(魏)蒲阪、皮氏。

【睡虎地秦简】十七年,攻 垣 、枳。

【秦本纪】大良造白起攻魏,取 垣 ,复予之。

【秦本纪】错攻 垣 、河雍,决桥取之。

【魏世家】【六国年表】秦拔我 新垣 、曲阳之城。

- 【括地志】云:“曲阳故城在怀州济源县西十里。”新垣近曲阳,未详。——《正义》

- 从公元前290年至公元前287年秦所攻枳、河雍、曲阳的地望来看,均在今河南济源市境内,“垣”当即“新垣”。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

【年表】公元前290年有“芒卯以诈见重”,【魏策】有芒卯“献长羊、王屋、洛林”以换取秦军退兵,与秦“东击齐”,当即【秦本纪】“秦以垣为蒲阪、皮氏”,杨宽《战国史料编年辑证》亦断在此年。“新垣”应是魏国在枳道出口新建的防御性城邑,在所谓“长羊、王屋、洛林”之地的东侧,“枳、河雍、曲阳”之地的西侧为宜,即今济源市西曲阳村以西,《考绘》中标定位置应再向西移。

兹方

【楚世家】肃王四年,蜀伐楚,取 兹方 。于是楚为扞关以距之。

【六国年表】蜀伐我 兹方 。

- 杨宽【战国史料编年辑证】“【正义】引【古今地名】云:荆州松滋县古鸠兹地,即楚兹方是也。此说不确。【资治通鉴】胡三省注:“据【史记】……兹方之地在扞关之西。刘昭【志】:‘巴郡鱼复有扞关。’扞关在四川奉节县东。兹方在其西。”兹方之方位,当根据扞关来确定,杨说可从,其地当在今重庆奉节县境内。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

案【左氏传】,楚子重伐吴,克鸠茲。杜预云:“鸠茲在丹阳芜湖县东”,今皋夷也,与兹方非一地。——钱大昕《廿二史考异》

任乃强先生在注解《常志》中“扞关”时,为我们提供了一条继续探寻的线索:蜀不能越巴境伐楚。当从汉中、上庸一路(在秦楚巴分庸地并蜀夺秦汉中后)。则楚所作之扞关,在汉水流域。但汉水流域的扞关具体又在哪里,任先生并未深谈。而蒙老的文章中引【盐铁论】的一条史料又给了我们启发:“楚自巫山起方城,属巫、黔中,设扞关以据秦。”意即秦灭巴蜀之后,楚在巫山、黔中、方城一带建起多处扞关来抵御秦国。而如上文所述,巫山有鱼复扞关,楚黔中有长阳扞关,因此我们可以确定,《盐铁论》这条史料的记载是比较可靠的……御蜀扞关在庸方城的可能性最大。蒙老也认为“楚自巫山起方城,属巫、黔中”中的方城“是庸的方城,在湖北竹山县,即是唐的房州”。……因此兹方应当在方城而非松滋。——蒙家原《“蜀伐楚取兹方”考辨》

独鹿(浊鹿)

【纪年】燕人伐赵,围 浊鹿 。赵武灵王及代人救浊鹿,败燕师于勺梁。——《水经注》

- 无。

【竹书纪年】“燕人伐赵,围浊鹿。赵灵王及代人救浊鹿,败燕师于勺梁。”今广昌岭东有山,俗名曰浊鹿,盖赵地也。——《读史方舆纪要》

会贞按:【水经注】今广昌东岭之东有山,俗名之曰浊鹿逻。城地不远,土势相邻,以此推之,或近是矣,所未详也。

徐水出广昌县东南大岭下,世谓之广昌岭。——《水经注》

浊鹿罗是山名,今虽难确指其地,但必在五回岭东麓(或者在狼牙山附近,近于独乐?)。它既是一山而非一城,位置又在当时中山国北部,然则燕军攻之赵人何必去救,更何必协同代人去救?这是很不合情理的,因而可以肯定浊鹿罗不是浊鹿,浊鹿乃当时之涿鹿城。——王北辰《黄帝史迹考-逐鹿城、釜山、桥山考》

一是独乐在滱水流域,距勺梁也不远;二是在古涿州西南、涞源东北,与以上诸说方位不错;三是“独乐”与“浊鹿”、“浊鹿逻”、“獨鹿”、“涿鹿”音近。——《多维历史视角下“黄帝都涿鹿”考释》

淄鼠

【齐策】齐、魏亦佐秦伐邯郸,齐取 淄鼠 ,魏取伊是。

- 无。

公元前258年,“赵以灵丘封楚相春申君”,此当即今高唐南的灵丘,是历来齐、赵冲突之前线。想来封楚令尹于此,跟“齐取淄鼠”一事相关,类似封乐毅于望都、封魏无忌于鄗以拒燕。颇疑淄鼠之地望与灵丘较近。同篇又有“是齐入于魏而救邯郸之功也”,知此番齐人是与魏结盟、协调行动后方出兵,所侵地亦当近魏。姑注淄鼠于博关、聊城一带以西似较宜。

以上为2022.04.19编辑内容

以下为2022.04.17编辑内容

卞

【鲁世家】二十四年,楚考烈王伐灭鲁,顷公亡,迁于 下邑 。

【六国年表】十四年,楚灭鲁,顷公迁 卞 ,为家人,绝祀。

- “下邑”“卞”是一地,可能是“下”字在传抄过程中加了一点。其具体方位,【史记索隐】“韦昭云:下邑,县名,属梁国也。”【史记正义】“【括地志】云:宋州砀山县本下邑地也。在宋州东一百五十里……”钱穆【史记地名考】“故城在今砀山县东,战国楚邑。楚灭鲁,迁其君于此。”其地当在安徽宿州市砀山县。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

*注:公元前255年【六国年表】曰“楚考烈王八年,取鲁,鲁君封于莒”,莒当是鲁顷公亡国后最初的封地。公元前249年鲁绝祀时,【六国年表】曰“卞”,【鲁世家】曰“下邑”而后又说“顷公卒于柯”。杨宽《战国史料编年辑证》的观点:莒乃齐五都之一,齐亡前不可能归楚而封鲁君,此“莒”为另一地;“柯”即“阿”,引“齐宣公四十四年伐鲁莒及安阳”而定此“安阳”即“阿阳”,莒当在附近;而对“下邑”,杨宽认为非具体城邑,而是“国外之小邑”,“莒”当是“柯”之下邑。

今按:鲁有莒邑,曰莒父,即【左传·定公十四年】“城莒父及霄”;而战国晚期作为齐五都之一的莒之归属,因五国伐齐时就有楚将淖齿攻莒,田单复国后又有“楚攻齐之南阳”,无法排除楚已取莒,或至少在莒地有城邑名莒。若如杨宽所说,此莒在阿地,则楚国当已经吞并了整个今山东省南部地区,这比楚据有齐五都之一的莒更为夸张。【田世家】载“明年,秦灭魏,秦兵次于历下”,秦军推进至今济南而不言攻楚,也可证战国晚期楚地并未扩张至济水两岸。故鲁顷公再度所迁也不会在阿。又【春申君列传】记载公元前273年春申君致信秦昭王有“魏氏将出而攻留、方与、铚、湖陵、砀、萧、相,故宋必尽”之语,则此时砀山属楚。但【水经注】又记公元前225年“秦始皇二十二年,以为砀郡”,即灭魏后设砀郡,又能说明此时砀山属魏,否则不能名砀郡也。下邑近砀山,考其时砀山在楚、魏争夺之边境,似不可能迁鲁君于此,当以“卞”为是。盖传抄误漏一点成“下”,又补“邑”在其后。鲁顷公卒当在卞附近的一个叫柯的地点,卞在今山东泗水县东四十二里卞桥,柯或今泗水县东南柯楼崮一带。

陉山①

【秦策】 陉山 之事,赵且与秦伐齐。

- 所谓“陉山之事”,指的是秦昭王三十四年(前273)赵、魏两国攻击韩国,包围韩国华阳(在陉山附近)之事,韩国的华阳在首都新郑附近……韩国“南有陉山”此陉山当即华阳附近的陉山。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

唐兰曰:【史记·穰侯列传】把此事(陉山之事)放在穰侯和白起等破芒卯于华阳下之后。华阳在今河南省密县,在郑州西南,不知与陉山何涉。陉山属太行山脉,当指前285年乐毅以赵相国名义伐齐取灵丘一事。田璋即陈璋,顺子大概是齐湣王的子侄,过去就曾在赵国当作质子,见【燕策二】。如果是破芒卯以后,那就在前273年,齐湣王已死十一年,怎么能有这两个人物呢?破齐肥赵,正是五国攻齐时的话。齐灭宋后,魏国就向秦国献安邑,那么献书穰侯当在前285年无疑,“苏代”当是“苏秦”。

灵丘在今山东高唐之南,“取灵丘”与陉山何涉。……【后汉书·地理志】注云“【史记】秦破魏华阳,地亦在(密)县,则此策书陉山,史书华阳,一役也。事在(秦昭)三十四年。”其说是。……【策】言:“夫齐,罢国也,以天下击之,譬犹以千钧之弩溃痈也”,盖齐已为乐毅所破而后经田单复国者。若将此事定在公元前285年,当齐湣王16年,乐毅方率五国之兵攻齐,齐尚未攻破,兵力尚强,岂得“譬犹以千钧之弩溃痈也”?【策】言“赵且与秦伐齐”,赵因齐献地而案兵,秦又欲益甲四万伐齐,齐因使苏代献书穰侯,请不益甲伐齐,此与乐毅方合五国之兵攻齐之形势亦不合。陈梦家【六国纪年】以为陈璋、田章、章子、匡章是一人,亦无当。匡章不能与田章混为一谈。

——杨宽《战国诸侯疆域形势考绘》

今按:此“陉山”,唐兰以为井陉,固然无当,但杨宽说即“新郑南”之陉山,此与今新郑市北之华阳,两地相距30余公里,又如何能视作一地呢?若是荥阳之“少陉山”,距离华阳亦有30余公里。杨宽又谓“夫齐,罢国也”一句可推断为田单复国后,然而“罢国”并非单指弱国,也可形容经历大战后兵疲民困的情形,例如【魏策】“以休楚而伐罢齐”,能说徐州相王前的齐国是弱国吗?由【燕策二】“吾所恃者顺也”可知顺子质齐必在五国伐齐以前,当即此“陉山之事”,可证亦在五国伐齐前。况且史料有“南梁之难”“垂沙之难”“邯郸之难”“马陵之难”等形容灾难性的战争失败,华阳之战也是灾难性的失败,为何只说“陉山之事”呢?此“陉山之事”当即公元前288年齐去帝号后“西兵以禁强秦,秦废帝请服,反高平、根柔于魏,反巠分、先俞于赵”,【正义】谓“分”当作“山”,巠分即西陉山(句注山),可从。秦国向赵割地后,赵国便倒向秦国,谋划伐齐。是时齐国经历第一次攻宋,故曰“罢国”。

以上为2022.04.17编辑内容

以下为2022.04.16编辑内容

武阳

【赵世家】 武阳 君郑安平死,收其地。

【赵世家】十九年,赵与燕易土;以龙兑、汾门、临乐与燕,燕以葛、 武阳 、平舒与赵。

【三孔布】 武阳 。

- (前314)齐、赵易地,赵用河东之高唐等地,换取齐国从燕所得之武阳、鄚、易。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》引雁侠《先秦赵国疆域变化》

- 此“武阳”非燕下都。燕下都之武阳为燕昭王时期所筑,且迟至公元前228年荆轲刺秦王之时,一直属燕,【战国策·燕策三】记载燕太子“见秦且灭六国,兵以临易水,恐其祸至”,太子傅鞠武说“秦地遍天下,威胁韩、魏、赵氏,则易水以北未有所定也”,以及送荆轲赴秦时“遂发太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之,至易水上……歌曰:‘风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还’”,都与易水相关,可见迟至公元前228年,燕国仍有易水以北之地,燕下都武阳仍属燕是无疑的。既然如此,史料一中赵国何以能在公元前257年秦将郑安平降赵之后封之以“武阳君”?而且,据近代考古发现,燕下都为战国时期最大的都城,即便赵国攻下了燕国的武阳,也绝无可能将这么大的都城分封给叛将郑安平。但是,史料三三孔布币属赵又是可以确定无疑的。从上面史料来看,只有一种可能:此“武阳”非燕国下都之“武阳”,而为赵国另一地。至于赵国“武阳”之地理方位,公元前314年齐、赵易地,赵用河东之高唐等地换取齐国之武阳、鄚、易,齐国如果拥有今河北易县东南之武阳,等于切断了燕、赵往来通道,南下可席卷中山国,如此大的利好齐国是绝不可能放弃的,加之,两国易地,将此时属齐之“武阳”与“鄚”“易”并提,三地当相近。又据史料二,公元前247年燕、赵易地,此次易地两国的意图是非常明显的,燕国将燕长城以南的河间之地葛、武阳、平舒割让给赵国,赵国将燕都武阳附近之龙兑、汾门、临乐全部割让给燕国,两国以泒水为界各自经营。那么,赵国的武阳当在葛、平舒之间,其地望可能在今河北任丘市东北,近鄚,因无法确定具体的城址,不标绘具体的点。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

《考绘》认为此武阳非燕下都,但理由并不很具有说服力。一、认为直至秦、燕接壤之前,燕国都拥有易水以北所有土地——然而,武阳在易水之畔,如果武阳是赵国在易水以北的唯一或唯几城邑,那么说燕赵以易水为界也是没有什么问题的;二、认为赵所封武阳君郑安平之封地即是武阳,而此武阳绝非燕下都——然而,武阳君是为封号,封地未必就叫武阳,如杨宽《战国史》整理封君表时也没有确指郑安平封在武阳;三、认为此武阳在公元前314年齐、赵易地的名单中,若为燕下都,则位置过于重要,齐国不可能放弃——然而,公元前314年如有易地之事,必是在齐已灭燕之后,对赵国形成夹击之势,故而赵国一定会受刺激,而齐国要避免赵国干涉也必须作出重大妥协,《考绘》言“齐国绝不可能放弃”不知所据为何;第四、认为公元前314年易地将武阳、鄚、易并举,故三地当近——这个说法也不通,若是讨伐别国取得多地,则是可以推定这些地点临近,但易地无需大动兵戈,不能得出地点临近的结论。暂仍从各家观点,以武阳即燕下都。历史线完全可能是:公元前314年齐国攻占燕国全境后,与赵易地,赵取得武阳,以便保持对齐国和中山的战略主动性;后武灵王送立燕公子职,即燕昭王,燕国复立且与赵国关系良好,则赵当将武阳归还,燕昭王即在武阳筑城;公元前247年燕、赵易地,武阳复归于赵。

武平

【平首尖足布】 武平 。

【武平君钟】 武平 君。

【赵世家】二十一年,赵徙漳水 武平 西。

【赵世家】二十七年,徙漳水 武平 南。

- 武平,地名,战国赵地。今河北武安县、涉县之间或河北文安县北。——马保春《晋国地名考》引《中国历代货币大系·先秦货币》

- 河北文安县距离赵都邯郸遥远,赵国迁都不可能如此轻而易举。另,据近代出土的货币来看,原属中山国一带、河间一带出土的赵国货币几乎都是三孔布币,武平如在今河北文安县西北,为何单单使用平首尖足布?其地当在今河北武安县和涉县之间为是。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

武平地望当在河北武安县与涉县之间,可从《考绘》;但《考绘》认为《赵世家》所谓“徙”乃迁都,大谬。“徙漳水武平西”“徙漳水武平南”是指改变漳水流向,所引是清漳水,目的当与军事防御有关。故此“武平”应比《考绘》所标的位置更靠西,更接近清漳水。

武始

【秦本纪】向寿伐韩,取 武始 。

- 【括地志】武始故城在洛州武始县西南十里。——《正义》

- 【史记·秦本纪】“(前294)十三年,向寿伐韩,取武始。左更白起攻新城”、【史记·白起列传】“(前294)昭王十三年而白起为左庶长,将而击韩新城”和【吕氏春秋】“韩氏城新城,期十五日而成”均记载秦攻下宜阳后,进一步进攻韩国“新城”。韩国“新城”的具体方位,杨宽在【战国史料编年辑证】中有详细考辨:“此新城,既名新城,亦可统称为伊阙。白起于昭王十三年所攻者为新城,【编年记】统称为伊阙,白起于十四年又大破韩、魏于伊阙。是役相战两年,白起县先攻克韩之新城,继而韩得魏之助,退守伊阙,白起又大破之。此一新城建于称为龙门之伊阙以南五十里,当时亦可统称为伊阙。此新城与楚之新城不同。楚之新城更在其南约五十里,在今伊川县西南。”杨宽所辨可从,其地当在今河南洛阳洛龙区龙门镇南。秦公元前306年攻下宜阳后的进军路线,据上面的史料:一支由向寿伐武始,一支由白起攻新城……“武始”当在宜阳-渑池以东的今河南新安县与洛阳市之间。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

《考绘》认为向寿攻武始的一路,与白起攻新城的一路并非同一路线,可从。然而,谓武始即在新安与洛阳之间,引台湾三军大学编著《中国历代战争史》为说,似可商榷。伊阙之战是中原地区的一场恶战,持续两年之久,韩、魏损失惨重。攻伊阙的两路秦军理应是在伊阙附近会合为是,《穰侯列传》也说是“举白起,使代向寿将而攻韩、魏,败之伊阙”,故向寿之军绝不应远至洛水北岸。武始当在今宜阳市与洛阳市之间为宜。杨宽所辨韩新城非楚新城,在伊阙南五十里,可从。

平陵

【孙膑兵法】孙子曰:“请南攻 平陵 。 平陵 ,其城小而县大。”

【战国纵横家书】韦非以 梁王 之令,欲以 平陵 蛇薛,以阴封君。 平陵 虽城而已,其鄙尽入于梁氏矣。

- 此襄陵与平陵无疑是同一地方。在若干年里,其中有宋地,有卫地,亦有魏地,乃是三国交界之处,其城可能有移动,宜其名称不一也。当桂陵之战时,由于魏国实力强大,已成为魏之东镇,然犹南有宋地,北有卫地。……观苏秦所述之平陵,乃以战略要地,其位置与陶相邻,“梁门不启”一语更表明其逼近大梁之东。此皆与【孙膑兵法·擒庞涓】所言“城小而县大”“东阳战邑”“西驰梁郊”之平陵完全吻合。——张振泽《平陵考》

平陵非襄陵。其一,襄陵北为宋地,南为楚地,并非“南有宋地,北有卫地”;其二,“当途有帀丘”之“帀丘”即富丘,属卫地,在今长垣县附近,距离襄陵甚远;其三,“东阳”指原晋国在太行山以东之地,襄陵不得谓东阳也;其四,公元前323年“楚使柱国昭阳将兵而攻魏,破之于襄陵,得八邑”,公元前278年“(秦)王与楚王会襄陵”,期间史料亦无此地归属变更之记录,可知襄陵已经属楚,而不属宋,苏秦不可能建议齐王去把楚国城邑封给别人。平陵当即平丘,今河南封丘县东南平街,地去帀丘、桂陵皆不远,春秋属卫邑,邯郸之围前当已被魏国侵占。从平丘南下渡过济水,亦在大梁之东,与“西驰梁郊”不违;顺流而下可至定陶,也可谓“与陶相邻”。【史记】载公元前355年“侵宋黄池,宋复取之”,可知这片地区当时在宋、魏反复争夺之中,平陵(平丘)很可能在宋王偃时期是属于宋国的,故可被苏秦建议封给薛公、奉阳君等人。

午道

【赵策】苏秦从燕之赵,始合从,说赵王曰:“……秦攻齐,则楚绝其后,韩守成皋,魏塞 午道 ,赵涉河、漳、博关,燕出锐师以佐之。”

【楚世家】朝射东莒,夕发浿丘,夜加即墨,顾据 午道 ,则长城之东收而大山之北举矣。

【张仪列传】今秦发三军,其一军塞 午道 ,告齐使兴师渡清河,军于邯郸之东。

- 此午道,当在 赵之东, 齐之西也。午道,地名也。——《索隐》

- 漯水的这种走向,正好形成了漯水、濮水之间的狭长陆地地带。这个狭长的地带,与战国时期的重要通道“午道”相互印证。……山东六国联合抗秦,秦攻齐的路线,当是沿黄河抵达濮阳,然后经过马陵、薛陵言济水东北进攻齐国,苏秦所说的“魏塞午道”当是堵塞卫、魏、齐、赵四国两两邻壤的狭长地带,为合纵联盟东西、南北的交通要道,可能也正是这个原因,被称为“午道”。又据史料二,赵国抵达该地的行军路线为“涉河、漳、博关”,午道大致在博关以东或东南,其地当在今山东聊城市西南。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

“午道”即纵横交汇之处。史念海《释“陶为天下之中”兼论战国时代的经济都会》提出“就当时的情形来研究,这一纵一横的地方当是指陶而言。因为济水、菏水分流正是一纵一横。……由当时的交通情形来说,以陶为午道是可能的。”辛德勇大体认同这一范围,但具体方位进一步解释为“最有可能通过位于齐国西南部的边界地带”。然而,既然“午道”明确是攻齐要道,又《苏秦列传》有“过卫阳晋之道,径于亢父之险”两条攻齐路线的记载,恰是一纵一横,则“午道”当就在这两条路线的交汇点,今山东菏泽至鄄城一带。魏塞此处,秦军自然无法自中原入齐。

梧

【韩策】魏且旦暮亡矣,不能爱其许、鄢陵与 梧 ,割以予秦,去百六十里。

- 此“梧”近许、鄢陵……其地在今河南许昌、鄢陵一带。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

“匡”之“敔”,乃东周春秋战国时期郑国之地,在今河南扶沟县西。——《淮北市古地名“梧”考释》

无穷

【赵策】昔者先君襄主与代交地,城境封之,名曰 无穷 之门,所以昭后而期远也。

【赵世家】王北略中山之地,至于房子。遂之代,北至 无穷 ,西至河,登黄华之上。

【三孔布】 无冬 。

- 程恩泽【国策地名考】:“史记云‘遂之代,北至无穷。’……‘穷’与‘终’通,‘无穷’谓‘无终’,即【左传】无终子国也。【汉志·右北平郡】有无终县。……顾炎武曰:‘据【汉书·樊哙传】击陈豨,破得綦毋卬、尹潘军于无终、广昌,则其初境当在云中、代郡之间。’江永曰:‘晋自荀吴败无终及群狄,渐扩代北之地。其后赵氏尽的代地,而无终之国乃在右北平。’是无终本代邻,故曰:‘遂之代,北至无穷。’【策】谓:‘与代交地,城境封之,名曰无穷之门。’正与史合。无穷即无终,当在今直隶广昌县。”

- 范祥雍【战国策笺证】:“梁玉绳【史记志疑】亦疑无穷为无终,程考或本之。……无穷之门谓‘望无穷之门’,非无穷本地也。门当在赵、代之界,题此名者,所以欲示并代至于无穷也。此显示了侵略之野心,至武灵王继续扩张武力,‘遂之代,北至无穷’,实现其先君之愿望。”

- “无穷之门”的具体方位,范所言的“门当在赵、代之界”恐与“昭后而期远”的目的相去甚远,无穷之门应当是代地的北部,而非赵、代之界,这样,才显示出要将代地纳入版图的雄心。出土货币上的“无冬(终)”考定在今河北涞源一带,如果所定方位确实的话,此“无冬(终)”非史料所谓“无穷之门”之“无穷”,因其不在代北。又据【史记·樗里子甘茂列传】,在战国晚期“赵攻燕,得上谷三十城,令秦有十一”,上谷在今河北宣化、怀来、涿鹿一带,实际赵攻占代地后,并未拥有上谷一带。这样,无穷当在今桑干河南、河北蔚县北为是。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

按《赵策》,“无穷之门”是赵襄子灭代前与代易地所城,则此地不可能在代以北,应就在“赵、代之界”,《考绘》所述不确,程恩泽以为在广昌县(今涞源)可从,当即后来的“无终”。而“无穷”在代以北,《考绘》以为在今桑干河南、河北蔚县北,又过于低估了赵武灵王时的疆域,所谓“王破原阳”之原阳,在呼和浩特东南,而若为“阳原”之讹,其地也在桑干河以北。故“无穷”不应在桑干河以南,《图集》将“无穷之门”标注在今张北县南,为赵武灵王时最北境,可作为“无穷”之地望。

以上为2022.04.16编辑内容

以下为2022.04.14编辑内容

宛、穰

【韩策】韩北有巩、洛、成皋之固,西有宜阳、常阪之塞,东有 宛、穰 、洧水,南有陉山,地方千里。

- 宛、穰,【战国策】“苏秦说韩王曰,东有宛、穰、洧水,南有陉山”,按宛即苑陵,郑邑也,在郑东洧水北,郑大夫射犬之食邑也,后为苑陵县。穰地不知所在,想亦近宛,非南阳之宛、穰也。若南阳,不得言东也。——顾炎武《肇域志》

- 是时韩又别有一宛。【水经注】“潩水经长社城北,又东南经宛亭西,郑大夫宛射犬之故邑也。”长社今为长葛,属许州,当是韩地。——程恩泽《国策地名考》

- 考策文,如若宛在长葛市西北的“宛亭”,更在“南有陉山”的“陉山”之南,不得谓“东有宛、穰、洧水”,秦汉之“苑陵县”更为合理……(穰)地虽不能确指,但顾炎武所言可从。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

*注:韩尚有宜阳,则在公元前308年以前。韩南有梁、赫、汝阳,新郑南之陉山距离韩都仅三十里,绝非韩之最南界。早在公元前371年,魏、楚战线便已南至鲁阳;公元前329年,魏、楚战于陉山,此陉山当在今漯河一带。【纪年】载“魏章率师及郑(韩)师伐楚,取上蔡”,按魏章活动时间也当在韩失宜阳以前,韩、魏已南进至上蔡。楚威王、怀王前期的重要军事行动,皆是在东部领土(雎水、徐州、襄陵等)进行,未有北出方城反击的记录。则截止楚威王逝世时,韩之南界当以漯河之陉山为是。长葛之宛亭可谓之“东”矣,程恩泽《国策地名考》的主张可从,此宛在今长葛县西北。则“穰”疑即春秋郑邑“狐壤”,鲁隐公曾在此被郑人所俘,地在今长葛县西南。“穰”可通“壤”。

注

【魏世家】败秦于 注 。

- 杨宽【战国史料编年辑证】:“败秦于注之注,当为汪。”又【读史方舆纪要】“汪在澄城县境。”据钱穆【史记地名考】:“汪,应在今白水、澄城县境。”据上述,其地在今陕西渭南市澄城县东北。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

杨宽《战国史料编年辑证》认为“注”乃“汪”之误。然而,此战应发生在公元前397年,吴起已治西河,从《说苑》记载吴起“注水之战”来看,当系一事,《魏世家》所载“注”未必有误。但“注”地具体所在暂不可考,或韩之“注人”邑,在今河南汝州市西,但又去秦甚远,可备一说。

涉谷

【魏策】伐楚,道 涉谷 ,行三千里而攻黾隘之塞。

- 涉谷是往楚之险路。从秦向楚有两道,涉谷是西道,河内是东道。——《索隐》

- 刘伯庄云:“秦兵向楚有两道,涉谷西道,河外东道。从褒斜入梁州,即东南至申州,攻石城山,险阨之塞也。【索隐】“涉谷往楚之险路。”据此,则涉谷是自秦至楚陆路要道。——《国策地名考》

- 此春申君所谓随水右壤,广川大水,山林溪谷,不食之地也。出武关东南,即至宛、邓。刘伯庄以为从褒、斜入梁州,即至申州攻石城,迂矣。——张琦《战国策释地》

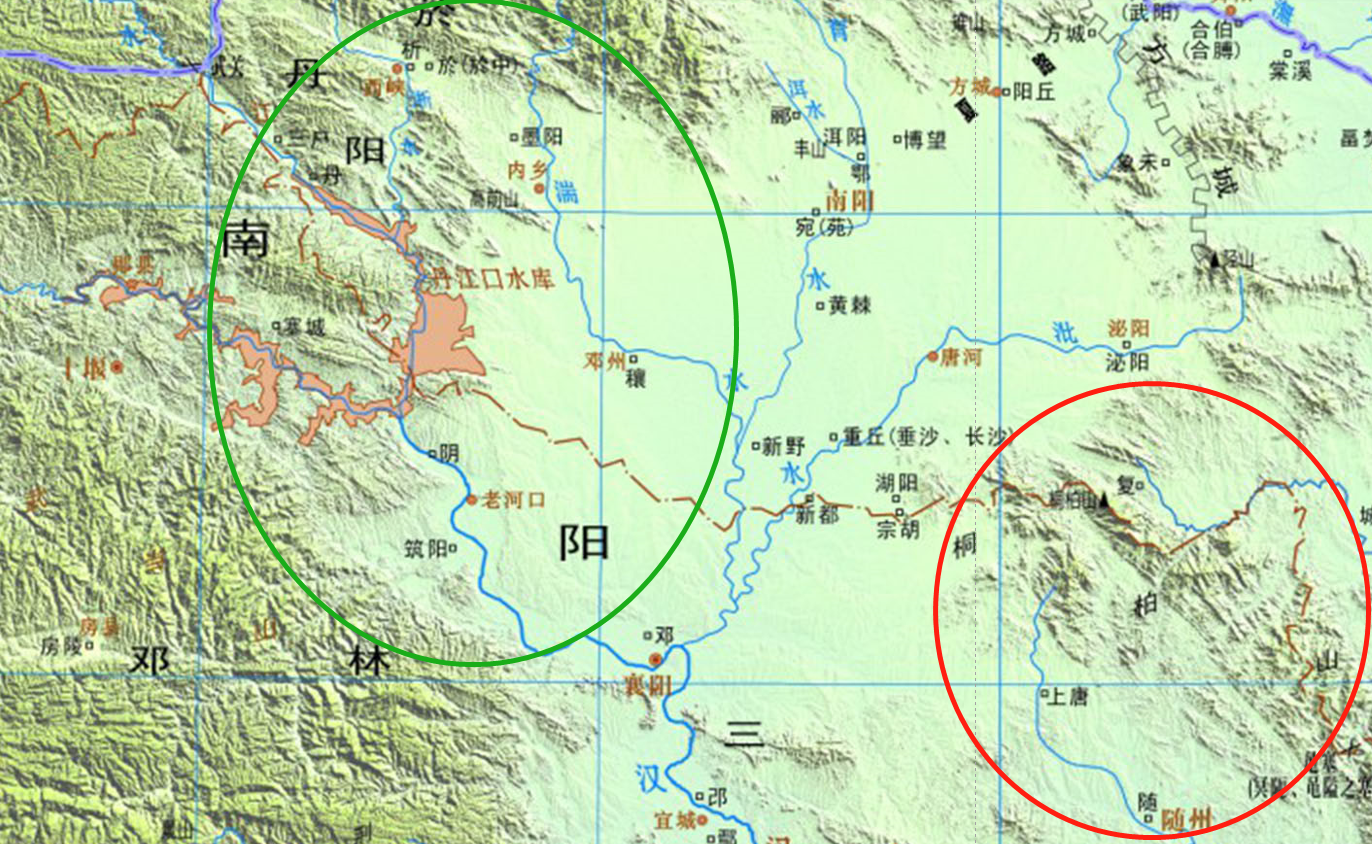

- 张琦所辨甚是,此时楚国已迁都至陈地,秦攻楚必须跨过今河南信阳市东南平靖关的黾隘之塞,据张琦【战国策释地】,其地当在今陕西西安市蓝田县、商洛市商州区、丹凤县至湖北襄阳市老河口市一线的山谷。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

涉谷必不在汉中、商洛,因为无论是“道涉谷”还是“道河外”,秦军都是要出武关的。《考绘》既采纳《释地》意见,如【春申君列传】所说,涉谷当在“随水右壤”,有观点以为即邓县以西,不知何据。秦军自南郡或南阳出发进攻黾塞,均必经今随州市(即古随国)境内,当是随水所在。涉谷应在大洪山以东、桐柏山南麓至鄂东北丘陵区一带的河谷。

太丘

【六国年表】二年,宋 太丘 社亡。

【史记·封禅书】或曰宋 太丘 社亡,而鼎没于泗水彭城下。

- 太丘当非地名,为彭城临近泗水的一个祭坛。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

“太丘”系地名,与“太丘社”系祭坛名,应该都成立。【索隐】即引郭璞云:“宋有太丘,以社名此地也。”晁福林《宋太丘社考》根据【尔雅·释丘】“左泽定丘,右陵泰丘”的说法,推测商丘就是最早的“太丘”,所据可疑,仅备一说。而《华夏人类文明之根——太丘社》一文持相反观点,认为太丘就在今永城县,可证太丘才是商族发源地,此说亦待考。此外,“鼎没于泗水彭城下”的传说,颇疑与后来项羽定都彭城有关,也不能全凭这一记载就断定太丘社在彭城。因战国时期宋国曾经迁都,太丘社既为重要祭坛,应随之迁徙,途中是否曾落脚今永城县亦未可知,但最终迁至彭城当是,暂从《考绘》意见。但仍保留“太丘”地名。

天唐

【齐策】然后背太山,左济,右 天唐 ,军重踵高宛,使轻车锐骑冲雍门。

- 高注:天,大也;唐,防也。——《国策地名考》

- 高注释天唐为大防,大防即巨防。【张仪说秦王章】所谓“长城巨防,足以为塞”。其地在济水之南,泰山之西,又为齐之要塞,马陵还临淄所经之道,与策文较合。高注或是。——范祥雍《战国策笺证》

- “背太山”,当说的是背靠泰山,言已经越过泰山了,“巨防”为齐长城之起始端,在济水之南、泰山之西。从空间逻辑上,“天唐”当不是“巨防”,而是济水以东、高宛以南不远的某处,这样,才能“军重踵高宛,使轻车锐骑冲雍门”。具体位置可能在今山东滨州市邹平县以西,不标绘具体的点。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

已经越过泰山,因而背靠泰山,依仗济水、巨防设卡,造成“四塞之地”的局面,以避免攻打临淄的计划遭到外来干涉,特别是此时齐军主力应当还在中原魏地征战,守住“巨防”自然是十分重要的。不知《考绘》认为不合空间逻辑的依据是何。故暂从高注,可认为天唐即巨防。

以上为2022.04.14编辑内容

以下为2022.04.10编辑内容

千亩

【玺文】 千亩 右军。

- 在西河介休县。——《索隐》

- 杜预曰:西河介休县南有地名千亩。——《集解》

- 在今山西介休市南。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

千亩地望应靠近周王畿和早期晋国,在晋西南一带。对于先秦西河介休县的地望,自顾炎武提出质疑后,已有较多补充论证。如钱穆指出介子推“焚山”的传说最早应源自“烈山氏”,而介子推隐居之地并非今介休绵山,而是闻喜、万泉一带的介山(孤峰山)。裘锡圭指出山西中部的介子推传说是由山西西南部介山地区传过去的。许兆昌、刘涛《周代千亩地望考》据此认为先秦西河介休县即在今万荣、闻喜地区,千亩地望在其偏南,可从。

齐城

【孙膑兵法】孙子曰:“都大夫孰为不识事?”曰:“ 齐城 、高唐。”

【齐城左冶戈】 齐城 左冶所汉造。

- “齐城”“高唐”并举来看,此“齐城”当与“高唐”近。【中国古今地名大辞典·齐城】:“齐城镇,金置,在山东高唐县东。”恐此“齐城镇”即战国之“齐城”故址。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

《考绘》以高唐县东之齐城为是,然而史料原文谓是“都大夫”,齐国既有五都之说,而高唐已知为五都之一,与高唐临近的齐城怎么可能也是“都”呢?故此处的齐城当即指代临淄,但并非完全与临淄重合,而是原营丘,其地在今山东淄博市东北,齐临淄故址东北角。

蔷

【魏策】楚王攻梁南,韩氏因围 蔷 。成恢为犀首谓韩王曰:“疾攻 蔷 ,楚师必进矣。魏不能支,交臂而听楚,韩氏必危,故王不如释 蔷 。魏无韩患,必与楚战,战而不胜,大梁不能守,而又况存 蔷 乎?若战而胜,兵罢敝,大王之攻 蔷 易矣。”

- 此史料顾观光系于周显王四十六年(前323)楚攻魏襄陵时。其时,楚王进攻魏的南境,韩乘机趁火打劫围攻魏的蔷地……地望不详。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

顾观光系此事于公元前323年楚昭阳攻魏襄陵时,朱本军从之。然而,襄陵之战的背景是魏公孙衍主持五国相王,引发楚国不满所致,韩、魏两国时互尊为王,是为同盟。何况史料并未记载襄陵之战时韩军的动向。有限的战国史料中,疑似楚攻魏且魏、韩也处于战争状态的记载,仅见【韩非子】“(魏安釐王)攻韩拔管,胜于淇下。睢阳之事,荆军老而走;蔡、召陵之事,荆军破”,事当在公元前247年或稍后。

“蔷”可能就是“廧”,即春秋之廧咎如。【左传】“狄人伐廧咎如,获其二女叔隗、委隗,纳诸公子。”【赵世家】 “翟伐廧咎如,得二女,翟以其少女妻重耳,长女妻赵衰而生盾。”廧咎如的地望,一说在今河南安阳市西南,【图集】即将其标在安阳市西南、淇水以北。又由【荀子】描述战国晚期秦之疆域“在韩者,逾常山乃有临虑”,可知长平-邯郸战后韩国收复上党时,据有原属赵国的林虑邑,完全可以自上党直接攻击魏之河内。倘此,疑韩国“围蔷”之目的当是策应楚军,同时切断魏国与其盟友赵国的联系,但在“淇下”被魏所败,随后在策士劝说下撤兵。魏国方面的“犀首”未必是公孙衍,可能只是魏国的官职名。

青阳

【秦始皇本纪】荆王献 青阳 以西,已而畔约,击我南郡。

- 从上下文来看,明显是对秦并天下之前事的追述,【读史方舆纪要】所谓“秦始皇二十六年荆王献青阳以西是也”的注解是错的……时间在公元前276年,整个“荆王献青阳以西”事件的时间逻辑是这样的:公元前278年,秦攻下楚郢都,楚王仓皇逃往陈丘,秦追击到竟陵、安陆,楚为解燃眉之急,与秦在襄陵会晤,达成楚献“青阳以西”给秦以换取秦不继续进兵伐楚。两年后(前276),楚毁“献青阳以西”之约,反攻伐秦,【史记·秦本纪】言“反我江南”,【六国表·楚】和【楚世家】言“复西取秦所拔我江旁十五邑以为郡,距秦”……如果楚不主动献出长江以南的江南之地,秦国绝无可能在拔掉郢都的同一年就攻占江南之地。从史料来推断,秦国所占的楚江南之地应该是兵不血刃直接从楚国手中接受的“青阳以西”之地。江南十五邑,当在长江以南、青阳以西,秦接受后,此十五邑纳入“南郡”管辖,以至于公元前276年楚收复这十五邑将秦逼退回长江以北后,秦记作“击我南郡”。……青阳当是今湘江下游湘阴至岳阳河段及湘江以东的区域。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

其一,秦汉时具有地理标志意义的青阳,指的是长沙郡青阳县,其治地位于今湖南湘阴北境湘江西岸洞庭湖中的青山岛上。其二,所谓“荆王献青阳以西”,实际上指的是前278年楚顷襄王通过楚秦会盟,把今长江以南、湘江以西的以洞庭平原为主体的区域割给秦国。这个区域实际上相当于楚国的洞庭郡。——周宏伟《楚汉青阳位置之谜试解》

《考绘》亦提到周宏伟《楚汉青阳位置之谜试解》中的论证,但并未具体指出青阳城邑之地望,而认为青阳是泛指一片地域。但先秦史料中以“某某以西”“某某以东”等代指区域,而其中“某某”完全可能是一个具体的城邑,这种例子很多。故个人更倾向于周宏伟文中的推定,青阳是一个确切的地名,不是泛指。

武遂

【楚世家】秦破韩宜阳,而韩犹复事秦者,以先王墓在平阳,而秦之 武遂 去之七十里也。

【韩世家】襄王六年,秦复与我 武遂 。

【韩世家】九年,秦复取我 武遂 。

【韩世家】十六年,秦与我河外及 武遂 。

【韩世家】王六年,与秦 武遂 地二百里。

【秦本纪】四年,拔宜阳,斩首六万。涉河,城 武遂 。

【六国年表】秦昭王十一年,以 武遂 复归韩。

【武遂大夫鉨】 武遂 大夫。

【古币】 武遂 。

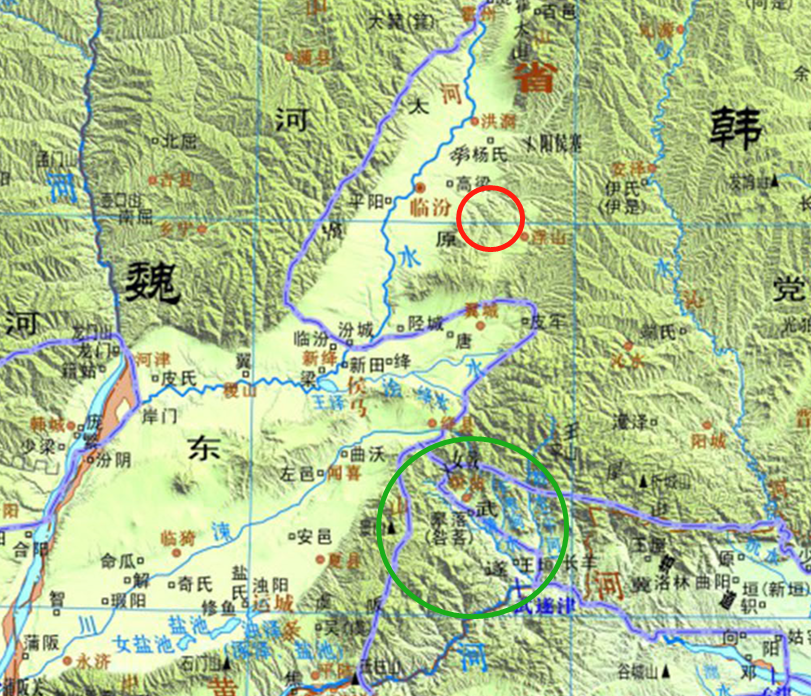

- 武遂在今山西垣曲东南,黄河以北,正当宜阳以北,为韩重要之关塞,并有重要之通道,南下渡河可通大县宜阳,北上可直达韩之旧都平阳。“隧”常用于指山岭、河流上以及地面下穿凿之通道,武遂即利用黄河与山岭穿凿而成,用以贯通韩南北之通道。【秦本纪】与【六国表】皆谓秦拔韩宜阳之后,即渡河占有武遂而筑城防守,绝断韩贯通南北之通道,以此作为威胁要挟韩国屈服之手段。【楚世家】载是时楚臣昭雎见楚怀王曰:“秦破韩宜阳,而韩犹复事秦者,以先王墓在平阳,而秦之武遂去之七十里也,以故尤畏秦。”又曰:“韩已得武遂于秦,以河、山为塞,所报德莫如楚厚,臣以为其事王必疾。”武遂为利用河山之天险穿凿而成之通道,故昭雎谓韩得归武遂,“以河山为塞”。由武遂北上可直达平阳,其实不止七十里,共有二百里,【韩世家】【六国表】皆谓韩僖王六年与秦武遂地二百里,即指此而言。【楚世家-正义】谓武遂近平阳,不确。【读史方舆纪要】谓武遂在平阳西七十里,非是。【韩世家-正义】又谓武遂为宜阳近地,亦无当。由武遂南下至宜阳,亦有百里之遥。——杨宽《战国史料编年辑证》

- 主张在今山西浮山新城村无法解释秦在公元前307年攻下宜阳后立刻“涉河,城武遂”。……秦攻下宜阳后涉河所城武遂,应该离渡河点不远,秦渡河城武遂的意义当在占领渡口以控制韩国往来旧都平阳的便捷通道,这样对韩国才有威胁,杨宽先生认定武遂在今山西垣曲古城镇一带是有一定道理的……“武遂”实际是对今垣曲盆地的一个概指。秦国北渡黄河后,韩国在今垣曲盆地的城邑都将保不住,会被秦国占领,昭雎说“秦之武遂去之七十里”的前提假设是认为秦已占领了包括垣曲盆地的整个区域。垣曲盆地最北端是今垣曲县城和横岭关,从垣曲县城和横岭关到今临汾市的距离大致七十公里,到韩国旧都平阳区域最南端的陉城三十五公里(正是七十里)。盖“先王墓在平阳”是一个概指……应该是秦国在“武遂”这个大区域筑了一座“武遂”城,之后秦国反复与韩争夺的城池就是秦国在公元前306年所筑之城。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

对韩国重镇武遂的地望考证,除去明显有误的宜阳说以外,有两种主要的意见分歧:在河东韩国旧都平阳附近,或在今山西垣曲县一带。后一种说法由杨宽支持,影响很大。而前一种说法,石青柏《武遂与武阳》算是集大成,也贴出重要段落如下(加粗):

韩从公元前497年贞子居平阳,至九世哀侯始徙郑,有八世先王之墓皆在平阳,无怪乎韩国如此重视武遂的得失。此平阳必当尧都之平阳(临汾) ,武遂距平阳仅七十里,无论如何也扯不到西或南之黄河边上。【读史方舆纪要】中又为我们提供 了武遂的方位。【纪要】在临汾县条目下记有属邑武遂,并引用唐经学家孔颖达的话说 “城东,去平阳七十里,战国时韩邑。” 这里以主城为基点,指明武遂在临汾附郭古平阳之 “城东”,距平阳故城七十里。沿此线索去找,平阳东七十里,恰有武遂城遗址,今名辛城。另外,据 《山西省通志》“府州厅县志四”中 说:高梁,“战国为韩武遂地”。高梁在汾东,靠近武遂,可证武遂是在平阳之东。春秋时, 公元前 648 年,齐桓公帅诸侯师 “束车悬马”过太行山,平定晋乱,一说 “及高梁而还”,一 说到武遂而返,武遂与高梁临近,也可说明武遂确在汾东。——石青柏《武遂与武阳》

【楚世家】“武遂去之(平阳)七十里”的原始史料,是被杨宽直接否定掉的,过于武断。且杨宽原文也承认垣曲到平阳“有二百里”,垣曲到宜阳“亦有百里”,且途中亦有山川阻挡,这无论如何都称不上“直达”。朱本军《考绘》虽认可杨宽的意见,但没有否定【楚世家】的说法,而是提出武遂是一个大区域,平阳也是一个大区域,这两个大区域的边缘相距七十里,显然是为了弥合与这条史料的冲突。然而由于【史记】种种记载又明确提示武遂就是一座城邑,于是《考绘》后面又继续说武遂也可指单座城邑。凡此种种,实在显得牵强附会。

此外,杨宽和朱本军的观点都建立在秦军攻破宜阳后立即北上渡河的叙事之上,但【史记】中的战国史料大多行文简练,“拔宜阳”与“涉河城武遂”只是发生在同年,根本不一定是连续的军事行动,秦军“渡河”也完全可能是从河西而非河南出发。何况宜阳之战旷日持久,秦军也是付出了巨大牺牲才征服该城,以至于秦武王不得不与负责攻城的甘茂一再会盟宣誓。秦军疲敝之师,又要奔驰百里渡过黄河、抢占黄河两岸的重要渡口,甚至让策士作出“占领了包括垣曲盆地的整个区域”的假设,同年还要对魏国的河东城邑(皮氏)发起攻击,如此雄厚的国力,怕不是秦武王就可以直接横扫六合了?故殊不可信。另一方面,秦国即便攻取了今山西垣曲一带,恐也达不到“绝断韩贯通南北之通道”的目标,因为自公元前357年魏国取得枳道以后,魏之河东、南阳、河内便已连成一片,将韩国拦腰截断,此后韩国的南北沟通便皆要取道魏国了,除非秦国迫使魏国投降,或者把枳道、南阳全打下来,才谈得上“绝断韩贯通南北之通道”。因此,武遂在今山西垣曲县的说法是有问题的。

武遂的地望,还是要从【史记】的描述中考证。公元前307年,【秦本纪】“涉河,城武遂”;同年【魏世家】载“太子朝于秦,秦来伐我 皮氏 ,未拔而解”,【纪年】载“魏襄王十二年,秦公孙爰率师伐我,围 皮氏 ,翟章率师救 皮氏 围”。而公元前306年,【韩世家】载“秦复与我武遂”;同年【六国年表·魏】载“秦击 皮氏 ,未拔而解”,【纪年】载“城 皮氏 ”。到了公元前303年,【韩世家】载“(秦)复取我武遂”,【秦本纪】载“取(魏) 蒲阪 ”,【魏世家】载“秦拔我 蒲反 、 阳晋 、 封陵 ”。公元前296年,【韩世家】载“秦与我河外及武遂”;同年【秦本纪】载“秦与韩、魏河北及 封陵 以和”,【魏世家】载“秦复予我河外及封陵为和”。公元前290年,【韩世家】载“与秦武遂地二百里”;同年【秦本纪】载“秦以垣为(魏) 蒲阪 、 皮氏 ”,【魏世家】载“予秦河东地方四百里”。以上记述中可以看出,韩国之武遂得失,往往伴随着魏国河东城邑——特别是黄河渡口——的得失,皮氏、蒲阪、封陵、阳晋全部都是黄河西段的渡口。因此,武遂必在河东,今晋西南一带,这一点毫无疑问。

石青柏指出武遂就在浮山辛城遗址,所辨甚是。辛城遗址距离黄河固然较远,但秦军此前已经攻取其以北太原地区的平周的城邑,南下在此处筑城也并非不可想象,无须击穿整个河东和平阳地区。又【秦策】“今王破宜阳,残三川,而使天下之士不敢言;雍天下之国,徙两周之疆,而世主不敢交。阳侯之塞(塞阳侯),取黄棘,而韩、楚之兵不敢进。”阳侯塞即杨侯塞也,在今临汾洪洞县,亦可证当时秦军势力已达这一地区。

南屈

【纪年】翟章救郑,次于 南屈 。——《水经注》

- 又城二屈,公子夷吾处焉。——《国语·晋语》

- 蒲边秦,屈边翟。——《晋世家》

- 北屈在今吉县东北,南屈当在其南。——杨伯峻《春秋左传注》

- 【左传·庄公二十八年】蒲与二屈,君之疆也。杜预注:二屈当为北屈。但从这条史料来看,杜预的注解是有问题的,“二屈”当即“南屈”“北屈”。……可能在山西临汾市吉县西南。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

对于北屈,各家多认同在临汾吉县,但南方屈地(即南屈)之地望多有争议。一种可能是南屈与楚国屈氏家族有关。侯文汉等《从楚国的崛起和“濮地”开发过程中探寻屈邑的地望》否定了屈在淮水、秭归、江陵等说法,论证屈在汉寿。黄崇浩《屈原生于南阳说》引【续郡国志】载宛县有南就聚、【汉书·地理志】载宛县有屈申城、【后汉书·延笃传】载南阳隼地有屈原庙等史料,及从“屈”“宛”字义相近的角度,论证南屈在南阳。但汉寿、南阳在春秋时皆不可能为晋地。故此“南屈”与楚国屈氏家族应无关。

“二屈”指南屈和北屈,春秋时在晋国边疆,且两地相近,当确。翟章活动在魏襄王时期,韩国曾遭受秦、楚进攻,雷学淇断此事与“楚吾得率师及秦伐郑,围纶氏”系同年,杨宽从之。然而纶氏在河南,南屈在河东,形势不符,当非此年之事。如上“武遂”所辨,韩之武遂亦在晋南,且是韩国必救之重镇,故而颇疑此事发生于公元前307~303年秦、韩反复争夺武遂之时,翟章在解皮氏围后又北上意图威胁秦军补给线。

以上为2022.04.10编辑内容

以下为2022.04.08编辑内容

安陵

【齐世家】伐鲁、葛及 安陵 。(《六国年表》作“伐鲁、莒及安阳”)

- 疑安阳即阿,‘安’‘阿’声近通用,莒即在安阳附近。齐之莒,为五都之一,不可能为楚所得……安阳当因在阿泽之阳而得名,犹赵之阿邑或称安邑。——杨宽《战国史料编年辑证》

《考绘》认为此处是“安阳”,【齐世家】“安陵”为“安阳”之误,且认同杨宽意见,以安阳为阿阳。但【陈纯釜铭文】曰“陈猷立事岁,[ 酉攵]月戊寅,于兹 安陵 ,公命左关师发敕成左关之釜,节于廪釜,敦者曰陈纯”。此釜出土于山东胶县灵山卫古城,当即齐安陵城所在,距离鲁、莒地理位置相对较近。个人倾向以“伐鲁、莒及安陵”为是。

昌城

【赵世家】燕周将,攻 昌城 、高唐,取之。

- 后魏东清河郡所领武城县有昌国城。——《中国古今地名大辞典》

- (昌城)其地与高唐当相近。——吴良宝《中国历史地图集战国部分地名校补》

- “昌城”的具体方位,齐、赵以天堑黄河为界,赵出兵伐齐的路线当自黄河津渡“平原津”跨河击齐,过河之后攻齐昌城、高唐,昌城当在平原津和高唐之间。——朱本军《战国诸侯疆域形势图考绘》

《大辞典》所谓东清河郡实为南朝宋所侨置,此昌国城在淄川,不能证明原西汉始设清河郡有昌国城。此前赵已取麦丘(今山东商河县西北),取高唐未必要渡河进攻。昌城完全可能在麦丘与高唐之间,即今临邑县地区,古称犁丘。《左传》有“赵鞅帅师伐齐……取犁及辕,毁高唐之郭”的记载,说明这一路线是完全成立的。西汉有平昌县,属平原郡,治所在今山东临邑县东北古城。

赤岸

【清华简·系年】二年,王命莫敖阳为率师侵晋,夺宜阳,围 赤岸 ,以复黄池之师。魏斯、赵浣、韩启章率师救赤岸。

- 无。

涧水出新安县南白石山,【山海经】曰:白石之山,惠水出于其阳,东南注于洛,涧水出于其阴,北流注于谷。世谓是山曰广阳山,水曰 赤岸水 ,亦曰石子涧。【地理志】曰:涧水在新安县,东南入洛。是为密矣。——《水经注》

故赤岸为水名,地望当在今河南新安县南。

卫东阳(东野)

【赵世家】秦拔我石城。王再之 卫东阳 ,决河水,伐魏氏。

- 马融【三传异同说】曰:晋地自朝歌以北至中山为东阳,朝歌以南至轵为南阳。杜预曰:东阳,晋之山东邑,魏郡、广平以北。王氏曰:自汉以前,东阳大抵为晋太行山东地,非有城邑也。——《国策地名考》

- 所谓的“卫东阳”“赵地东阳”当是“太行山以东卫国境内”“太行山以东赵国境内”的一个概称……今河南淇县以北至河北正定一带的太行山以东地区。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

赵国地跨太行山两侧,“赵地东阳”其释可从。然而卫国领土本就在太行山以东,无需加此限定,故“卫东阳”当有所指。【战国策】多处提及卫有“东野”“河东”,与“东阳”含义应当相近。如【齐策】“今又劫赵、魏,疏中国,封卫之 东野 ,兼魏之河南,绝赵之东阳,则赵、魏亦危矣”;【秦策】“赵强何若?举左案齐,举右案魏,厌案万乘之国二,由千乘之宋也。筑刚平,卫无 东野 ,刍牧薪采莫敢窥东门”;【齐策】“卫得是藉也,亦收余甲而北面,残刚平,堕中牟之郭。卫非强于赵也,譬之卫矢而魏弦机也,籍力于魏而有 河东 之地”。

从“刍牧薪采莫敢窥东门”一句可推断“东野”当指濮阳城以东地区。后来《卫世家》载“嗣君五年,更贬号曰君,独有濮阳”,则濮阳以西地区当被魏国所蚕食,而“东阳”或“东野”已被赵国吞并。所以到战国晚期,方有赵国据卫之东阳“伐魏氏”的记述。

富丘(帀丘)

【纪年】梁惠成王十六年,邯郸伐卫,取漆、 富丘 ,城之。——《水经注》

【孙膑兵法】吾攻平陵,南有宋,北有卫,当涂有 帀丘 。

- “帀”,亦作“巿”,音同“福”……富丘应即巿丘(帀丘),乃卫国地。——张振泽《孙膑兵法校理》

- 富丘、帀丘为一地异名……“富丘”与“漆”地当近,“漆”地在今河南长垣县,“富丘(帀丘)”当在今河南长垣县稍北。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

根据平陵(当即平丘)“当涂有帀丘”的记载,帀丘距离平丘应当较近,故推定其在今河南长垣县南,而非长垣县北。

晋(晋下)

【燕策】苏代自齐使人谓燕昭王曰:“臣闻离齐、赵,齐、赵已孤矣,王何不出兵以攻齐?臣请王弱之。”燕乃伐齐,攻 晋 。(苏代)令人谓闵王曰:“燕之攻齐也,欲以复振古地也。燕兵在 晋 而不进,则是兵弱而计疑也。王何不令苏子将而应燕乎?夫以苏子之贤,将而应弱燕,燕破必矣。燕破则赵不敢不听,是王破燕而服赵也。”闵王曰:“善。”乃谓苏子曰:“燕兵在 晋 ,今寡人发兵应之,愿子为寡人为之将。”……苏子遂将,而与燕人战于 晋下 ,齐军败,燕得甲首二万人。苏子收其余兵,以守阳城……明日又使燕攻阳城及狸……遂将以与燕战于阳城。燕人大胜,得首三万。齐君臣不亲,百姓离心。燕因使乐毅大起兵伐齐,破之。

- 今直隶晋州……或其地。——张琦《战国策释地》

- 齐国在协助赵武灵王灭中山国之后有鼓、昔阳,史料之“晋”可确定为今河北晋州市境内。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

追溯今“晋州”之名最早出现于元朝,此前无载。朱本军认为齐国曾有鼓、昔阳是成立的,但因此将“晋”定在今晋州,所据不明。“阳城”可考在今保定市清苑区阳城镇,据【清苑县志】其在春秋即有阳城之称。燕军在晋得胜后应当南下或东进,没有理由又北上进攻阳城,故朱说不确。晋地当在阳城的北方或西方。

【汉书·地理志】班固注:“周成王灭唐,封地叔虞,龙山在西北,有盐官,晋水所出,东入汾。”此与【山海经】“晋水出(太原西南)悬瓮山”之说有异,然亦有谓“悬瓮山”别名“龙山”者。【太原县志】引【赵记】“龙山有四麓……谓之龙兑”,此龙兑当即【赵世家】“与燕易土,以龙兑、汾门、临乐与燕”之“龙兑”,今保定满城区西北有龙山,即狼牙山,《图集》亦标龙兑于今满城区,却在东北。参考王天峰《唐叔虞始封地在保定唐县考》,唐叔虞始封当仍在唐县(至燮父方迁至山西),故颇疑此“晋水”可能在保定一带,发于龙山,聚于龙兑(泽),东入易水于汾门,且与地名“晋”有关。当在龙兑(今徐水县西南)与汾门(今徐水县西北)之间,即今徐水县以西一带。

埒(埒阳)

【元年[寽阝]令戈】元年,[寽阝]令夜[⺮ ]、上库工师□□、冶闾西都。

【九年[寽阝]令戈】九年,[寽阝]令弫柀、库工师郭邢、冶夜。

【望山弩】廿五年,[寽阝]令富䡃矤庚□冶人。

【古币】埒。

【古币】埒阳。

【玺文】[寽阝]司寇。

【陶文】[寽阝]市.

- [寽阝],战国赵地,今山西神池县。——周翔《战国兵器铭文分域编年研究》引《金文人名汇编》

- 埒阳,其地当在今山西右玉县东南。——吴良宝《中国历史地图集战国部分地名校补》

四块陶铭出于同一古城遗址,反映出:战国时埒地为便于牲畜交易就专门设立了互市,同文不同模官印铭文多,说明“[寽阝]市”市场很繁荣、很大……也说明山西五寨县五王城遗址当属“[寽阝]”地。同时也说明:五王城最晚在赵武灵王时置县,是赵武灵王旧城。清代【五寨县志】中就称武王城。——郭效生、朱和森《古“埒”置县新考及“五王城”建城考略》

“埒阳”应为“河北之城”。故此我们可以作出初步的论证:战国雁门郡“埒”与“埒阳”共同构成了今规模庞大的五王城。——杨年生《中国历史地图集西汉雁门郡所辖地望校补》

狸(厘)

【燕策】苏子遂将而与燕人战于晋下,齐军败……明日,又使燕攻阳城及 狸 。

【赵世家】赵攻燕,取 貍 、阳城。兵未罢,秦攻邺,拔之。

【韩非子】(赵)始攻大梁而秦出上党矣,兵至 厘 而六城拔矣;至阳城,秦拔邺矣;庞援揄兵而南,则鄣尽矣。

- 狸、阳城当在晋下附近……也在今河北晋州市,离“晋下”很近。又,燕在北方,其伐齐的路线当自北向南,先攻晋下,再攻狸、阳城,可知狸、阳城在晋下之南。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

晋、狸、阳城三地确应相近,但定“晋”于今晋州市并无凭。“阳城”可考在今保定市清苑区阳城镇。杨宽认为赵攻燕之方向“大梁-厘(狸)-阳城”中“大梁”盖勺梁之误,据【水经注】疑即三梁亭,但又言阳城在保定北。狸当在勺梁与阳城之间,勺梁在今河北望都县西,而阳城在望都县东,则狸即今望都县一带。

女戟

【赵策】秦举安邑而塞 女戟 ,韩之太原绝,下枳道。

【燕策】秦正告魏曰:“我举安邑,塞 女戟 ,韩氏、太原卷。”……已得安邑,塞 女戟 ,因以破宋为齐罪。

- 钱穆《史记地名考》认为“其地当在今山西夏县东五里”,夏县东五里为山地,塞此处毫无意义……“韩之太原”当指韩国势力范围内地势较高的宽阔平地,据史料原文,所指范围当在今山西高原范围内,大抵指的是韩国旧都平阳及周边的平地……从韩、魏两国的城邑分布,以及周边山川形势来看,“女戟”当即今横岭关。这样,秦控制这个要塞才可以使得“韩之太原绝”,才能“下枳道”。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

疑“女丑”即“女戟”声转字讹,其地当在今山西夏县东五里。——钱穆《史记地名考》

关于“女丑之尸”的地望,【海外西经】有“巫咸国在女丑北”的话,巫咸国的地望是明确的。【水经·涑水注】云:“出东南薄山,西北流,在巫咸山北。”此巫咸山即张澍粟【归藏·易】“黄帝将战,筮于巫咸”之巫咸山。【地理志】曰:“山在安邑县东。”那么,女丑也就在晋南安邑县东,即今天的夏县东。——付元杰《蜀史考·蚕丛与蚕神考证》

巫咸山在(安邑)南。——《汉书·地理志》

卫斯《关于尧都平阳历史地望的再谈讨》指出先秦之“太原”本在晋南,区别于秦始设之太原郡。“韩之太原”指旧都平阳一带可从。前述“巫咸国”或称“巫臷国”在安邑以南,而女丑又在巫咸以南。倘如钱穆所说“女戟”为“女丑”之转,则疑女戟即颠陵阪(虞阪)之要隘。

庞戏

【六国年表】堑阿旁。伐大荔。补 庞戏 城。(【秦本纪】作:堑河旁,以兵二万伐大荔,取其王城。)

- 庞戏城应作彭戏。——钱穆《史记地名考》

- 【秦本纪】秦武公元年,伐彭戏氏,至华山下。……其地在华山下,近大荔,临黄河,“彭戏”即“庞戏”是没有问题的,其地当在今陕西华县一带。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

《考绘》言庞戏在华县一带,但又绘其在今华阴县,与【图集】同。“堑河旁”与“补庞戏城”当有联系,时为秦灭亡大荔之战,庞戏城既在华山脚下,“补庞戏城”当有封堵大荔遗族南逃之用。则庞戏当在河、渭合流处为宜,即今陕西华阴市东北(或即彭家村?)。

浿丘

【楚世家】朝射东莒,夕发 浿丘 ,夜加即墨,顾据午道,则长城之东收而大山之北举矣。

- 其地在今山东博兴县南。——钱穆《史记地名考》

- 从策士所举“东莒”“浿丘”“即墨”来看,实际指的是齐国五都的治所。战国时期,齐国设临淄、即墨、莒、高唐、平陆五都,此“浿丘”当指代齐国首都临淄……“浿丘”之方位当依【史记正义】和钱穆之辨,在今山东滨州市博兴县南。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

西汉始置的贝丘(浿丘)县原属清河郡,治所在今山东临清市南大辛庄。至南朝刘宋时方才侨置于淄川,曰东清河郡,故绝非战国时之浿丘。【楚世家】引文乃楚顷襄王十八年(公元前279年),且曰“齐、鲁、韩、卫者,青首也”,将齐列为弱国档次,足见是田单复国以前。其后又言及魏、韩、赵、燕、秦诸国,独不言齐,可知策士所讲的并非攻伐完整的齐国,而只是参与瓜分齐地,当时即墨、莒未被燕国攻占,所以楚国出兵占据这两地才有可能达到“结境于赵而北达于燕,三国布鹤”之目的。同理,五国伐齐前后,浿丘也应尚属齐,未被燕、赵等国兼并,倘浿丘靠近临淄,定已被燕所收,楚军打到临淄必将与燕国发生冲突,又岂能“从不待约而可成”呢?

三梁(曲梁)

【穰侯列传】昔梁惠王伐赵,战胜 三梁 ,拔邯郸;赵氏不割,而邯郸复归。

【魏策】惠王伐赵,战胜于 三梁 ,十万之军拔邯郸;赵氏不割,而邯郸复归。

- 此“三梁”当即“南梁”,在今河南汝阳县境内。——朱本军《战国诸侯疆域形势考绘》

三梁应在赵地。【左传·宣公十五年】晋败赤狄于曲梁。今河北永年县治,恐“三”字乃讹。——钱穆《史记地名考》

魏国战胜于三梁后围陷邯郸,其地当近邯郸,在今河北永年县广府镇,当从钱穆说。