绘聚建筑素养案例分析| 天津博物馆

天津博物馆

华南理工大学建筑设计研究院 何镜堂 院士

建筑类型:博物展示、文化教育

效果展示

1. 背景

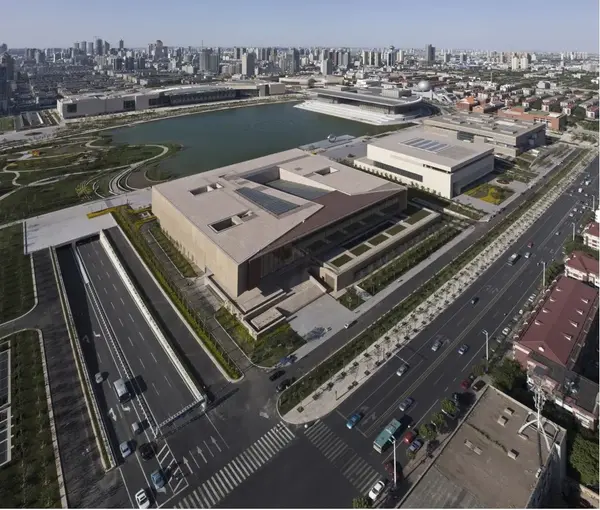

天津文化中心区位于天津市河西区核心地段,从方案竞赛到竣工开放历经3年半的时间。文化中心包括博物馆、美术馆、图书馆、大剧院、少年宫和大型购物中心等一系列文化、商业建筑,成为全新的城市文化殿堂。

天津历史与文化博物馆是一座城市历史与文化的重要载体,是公众了解这座城市的过去、现在和未来的重要场所。以“世纪之窗”的概念作为设计的原点,再现天津的悠久历史和重要地位:这是回顾天津设卫建城600 年的文明之窗,是再现中华百年看天津的历史之窗,也是展望天津美好前景的未来之窗。

周边环境

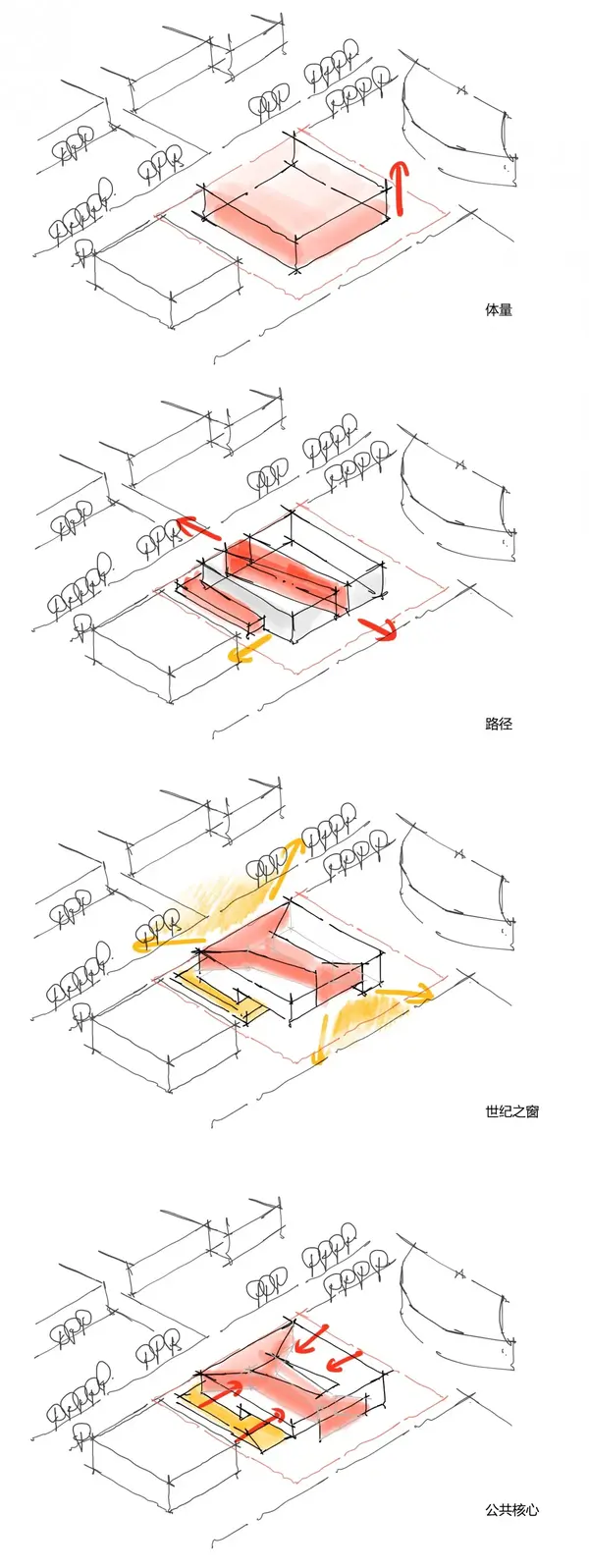

2. 体块形态

建筑以简洁、庄重的几何建筑体块为基础,将“世纪之窗”这一概念在空间上体现出来。设计将“世纪之窗”设定为一个完整空间序列,它由内而外贯穿整个博物馆,宽敞宏大的公共空间紧密联系各个展厅,成为公众参观和体验建筑的核心空间。

体块形态

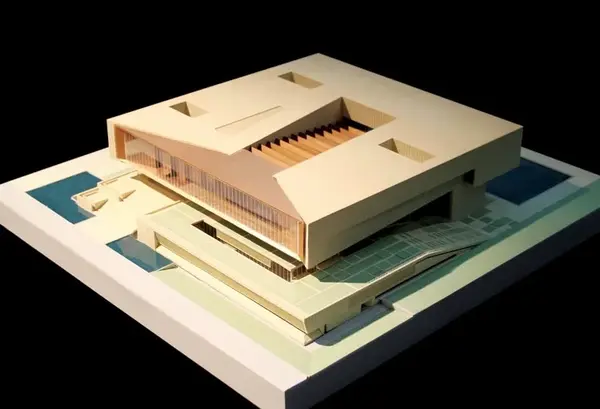

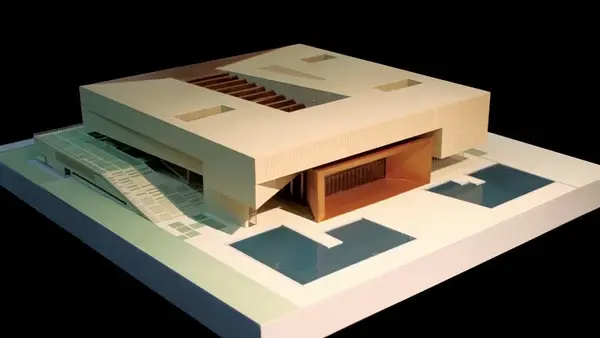

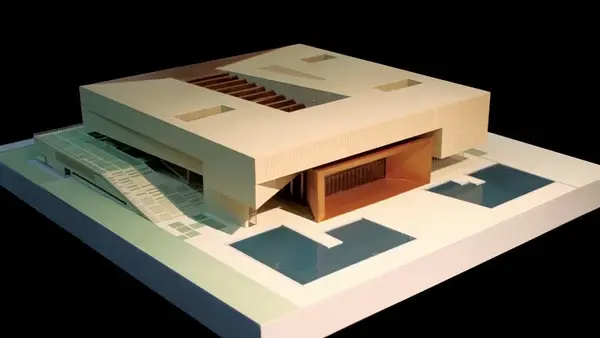

模型体块

开端:“重门叠涩”形成深邃的入口空间,引导公众进入博物馆。

路径:进入博物馆后,公众将置身于宽30m,长80m、高14m的“时光隧道”。这是博物馆连接各个展厅的公共大厅,大厅纵向逐级上升,由低至高,连接古代、近代、现代展厅。公众拾级而上,依次参观各个时代的主题展厅,仿若穿梭于“时光隧道”,游历天津由古至今的文明和历史发展。

终点:公共大厅在南端横向展开成宽100m、高12m的“未来大厅”,宽阔的“未来大厅”与深邃的“时光隧道”形成强烈的反差。阳光穿过巨大的玻璃幕墙,使“未来大厅”成为最明亮的空间。“未来大厅”将充分展现天津文化中心和城市景色,预示着天津的美好未来。

开端

路径

终点

3. 空间与材质

为了突出“世纪之窗”的空间序列,博物馆主入口的六重门和未来大厅采用了古铜肌理。由于紫铜材质幕墙在建筑上的应用并不多见,铜板的不同氧化程度会影响铜板的成色,为调适铜板成色达到最佳状态,同时减少不同铜板之间的色差,确保铜在防氧化、抗腐蚀等方面的性能,需要对铜板的最终效果进行严格把控,这个过程只有通过反复实验,并挂到现场做等比例对比才能确定。从最终建成效果看,铜板和浅黄色石材两种材质交相辉映,相互烘托,古铜色的六重门和未来之窗成为博物馆的点睛之笔。

材质表达

4. 效果表达分解

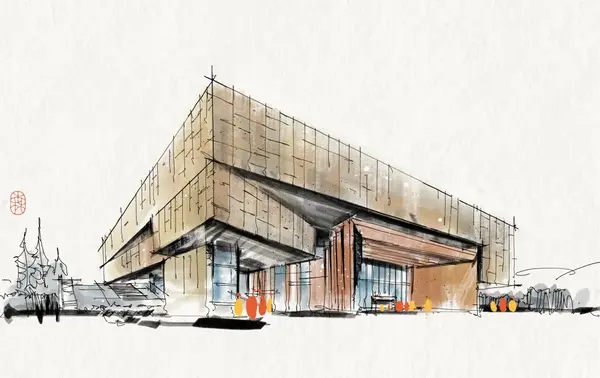

本部分在实景效果的基础上通过手绘概况其形体特点,同时也研究分步骤展示手绘效果的表达。

示例1,鸟瞰透视图(请横屏观看)

模型

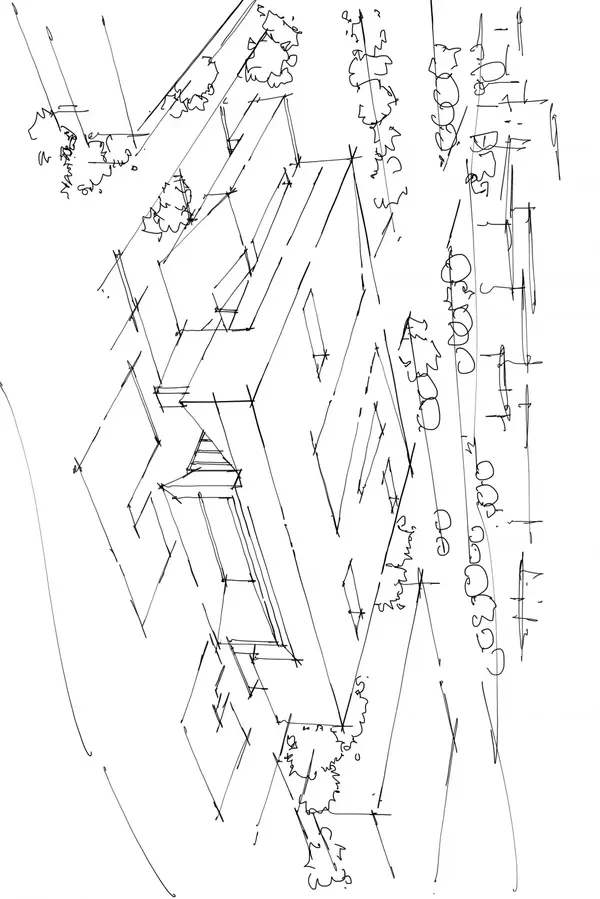

主要结构线,基本轮廓

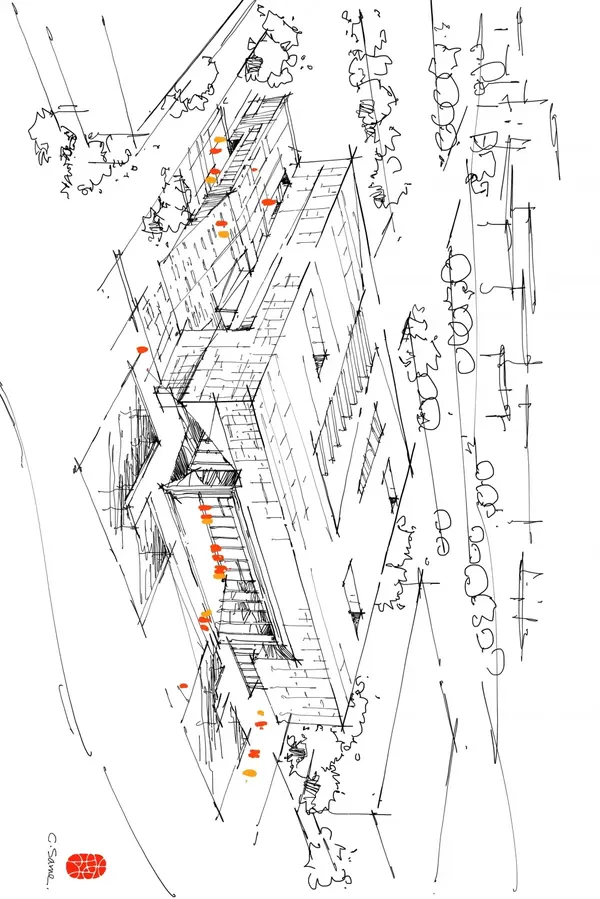

细节补充

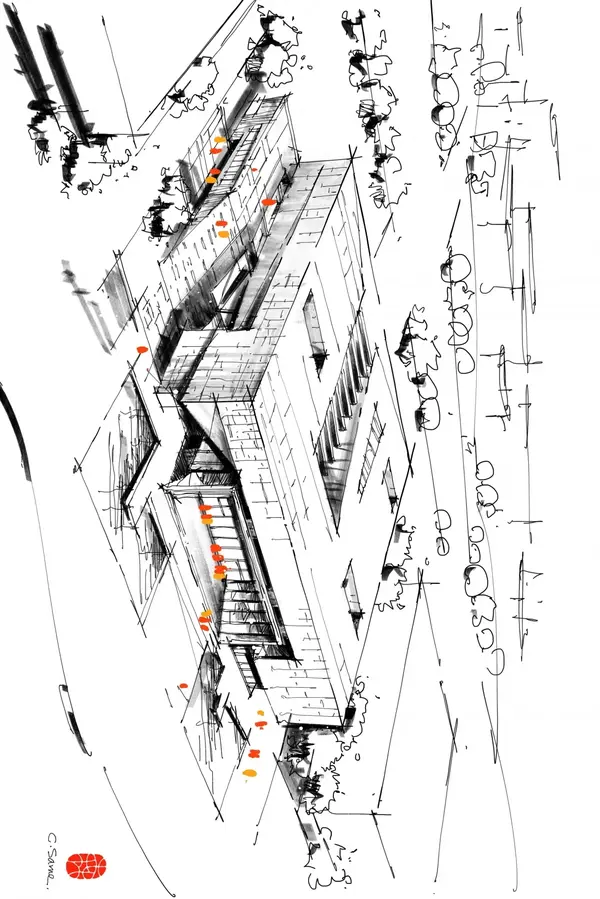

阴影关系

添加固有色

人工光处理,画面氛围调整

示例2,透视图

实景照片

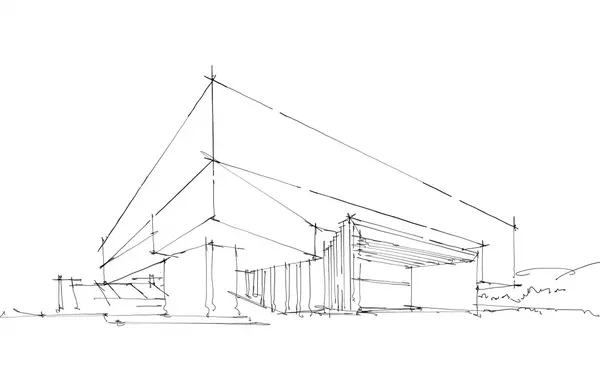

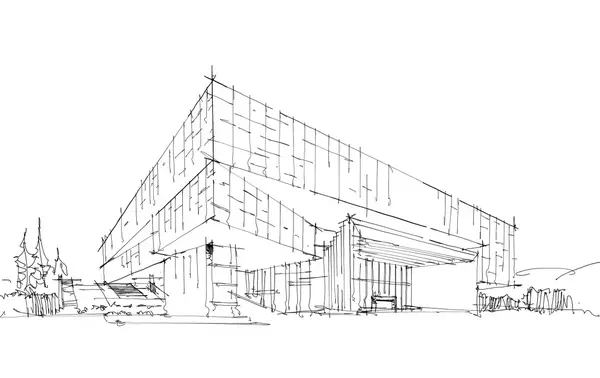

主要结构线,基本轮廓

细节补充

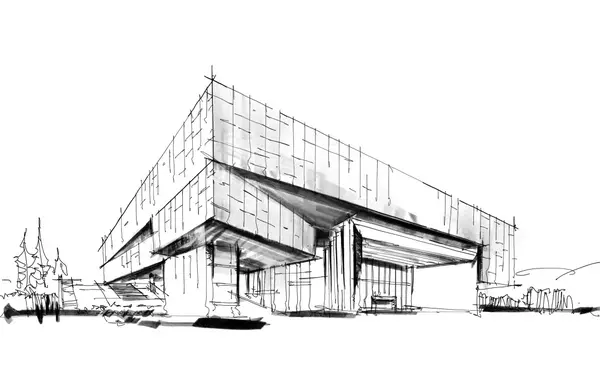

阴影关系

特质表达,画面氛围调整

5. 总结

鸟瞰图表达

本案例是博物展示建筑。解读城市历史,构筑“世纪之窗”,营造“城市殿堂”。

“在天津博物馆的设计中,我们有着这样的理念:体现地域性、文化性和时代性是建筑设计最为关键的因素。天津博物馆设计必须从地域中寻找依据,提升文化内涵,并以现代的手法表达出来。”

案例基本信息:

地区:中国 天津

设计:华南理工大学建筑设计研究院 何镜堂 院士

功能:博物展示、文化教育设施

材料:玻璃 石材 金属 铜

完成时间:2008-2012

总建筑面积:6.4万平方米

原始素材资料来源:

http://www. ikuku.cn/project/tianji n-bowuguan-hejingtang

[1]何镜堂,吴中平,郭卫宏.天津博物馆“世纪之窗”的思与筑[J].世界建筑,2012(10):104-109.

[2]何镜堂,郭卫宏,吴中平,郑少鹏.构筑“世纪之窗”——天津博物馆设计[J].建筑学报,2010(04):32-34.

系列撰写人:

三木C Same。郑州大学 建筑类 博士研究生,B303建筑研究室成员,在公共建筑、绿色建筑、地域建筑、街区规划、细部建造等方面均有涉猎。手绘基础扎实,喜爱并擅长用手绘记录信息、表达效果、推敲方案、收集案例,并乐于尝试新的表达形式。

免责声明:

以上部分原始素材资料来源于网络,由笔者再整理,版权归原作者所有;手绘表达及分析部分内容为笔者原创;若此图文侵犯到您的权益,请与我们联系删除!