《路边野餐》

不不不,我要说的不是目前正在上映的电影,而是科幻小说。

去年电影《路边野餐》受到影评人推崇时,我看到片名便想到同名科幻小说,不由好奇两者是否存在联系,后来发现还真有:小说被苏联导演塔可夫斯基改编为电影《潜行者》;导演毕赣是塔可夫斯基粉丝;他很喜欢“路边野餐”这个名字,用它替换了电影原名“惶然录”。

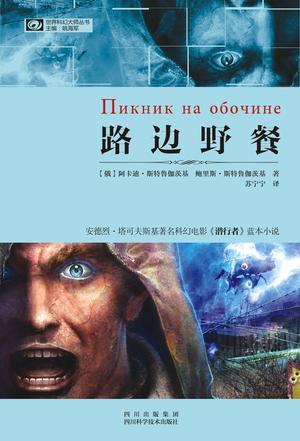

小说《路边野餐》刊载于《科幻世界 译文版》2011年第9期。当时四川科学技术出版社引进了斯特鲁伽茨基兄弟的一系列小说,《路边野餐》便是其中一本。由于被老塔改编为电影,它在英语世界的知名度很高。

可能很多人在看电影的时候都在琢磨“路边野餐”到底和电影有何联系,其实英文名“凯里蓝调”更贴合电影。而小说的“路边野餐”有明确所指:外星人短期造访地球,留下数个“造访带”,“造访带”中残留的一些外星高科技玩意儿令科学家和“财宝猎人”趋之若鹜;但“造访带”也成为违反物理常识的危险区域,成为禁止入内的无人区。对外星人而言,“造访”只是一场野餐罢了。就像人类野餐后丢下垃圾,不会在意蝼蚁的感受。“造访带”中的人类就是苦苦挣扎的蝼蚁。

由于引进原因,国内对前苏联(俄罗斯)科幻小说了解不多。在看斯特鲁伽茨基兄弟的小说前,我一度以为是“科学家不得不说的故事”,估计是受《陶威尔教授的头颅》的影响。实际上,《路边野餐》虽有不少科幻元素(比如“造访带”中各种违反物理常识的物体),但本质是小人物遭受环境剧变的痛苦——啊,我喜爱痛苦而真实的人物。小说创作于1972年,居然和十多年后的切尔诺贝利事件遥相呼应。小说篇幅不长,大概相当于中长篇,人物不多却栩栩如生,出人意料的精彩,有机会你一定要看看。斯特鲁伽茨基兄弟的另一部小说《遥远的彩虹》则是关于末日来临众生相,也很精彩,令我印象深刻的是这段:一位宇航员为了救女友,抛弃了一车儿童,最后发现自己的努力只是无用功。

还是要说到电影。《路边野餐》可能是近几年我在影院体验最好的国产文艺片,胜过去年的《山河故人》和《刺客聂隐娘》——我用了“体验”一词,因为这是主观感受:看完电影犹如大梦一场。前半段我还抱着“看你能变出什么魔法”的置身事外态度,42分钟长镜头结束后,我已陷入梦境中。为此我可以忍受少得可怜的排片,以及完全不合理的排片时间(不是早上就是深夜,不是午饭时间就是晚饭时间)。有一个细节是这样:影片结束,出字幕,放映厅亮灯,我站起来退场,发现观众(上座率三分之一)都坐在座位上没动;一位女观众在抹眼睛。我不太好意思的坐回座位,和大家一起看了会儿字幕——我在影院看电影那么多年来第一次碰到这样的事儿。

你看,我们不要低估人民大众的审美能力。我颇同意这种观点:一部烂片票房高是因为排片,普通观众抱着“来都来了”的心理,到了影院扫一眼排片表,于是…“只能看它了”。在《路边野餐》上映前,我有一个多月没进影院,上一部院线电影《魔兽》看得我直骂娘。去他妈的逻辑掉线魔幻史诗片,去他妈的老黄瓜刷嫩漆青春片,去他妈的屎尿屁爱情喜剧片,去他妈的骗钱中韩合拍片,去他妈的“拍部电影还要查演员三代”….我们需要更多的《路边野餐》。