大岛渚,不止《感官世界》

大多数人认识日本电影导演大岛渚,都是因为他的那部“世界十大禁片”之一——大名鼎鼎的 《感官世界》 。

该片由“ 阿部定事件 ”改编而来,讲述了艺妓阿部定与已婚店主石田的不伦故事。阿部定在强烈占有欲驱使下,“无法令他不再与其他女人相好”,最终用绳索将石田勒死,并割下其生殖器,用血在其胸前写上“定吉二人永不分离”的字句。

从“阿部定”开始讲起

1936年,阿部定带着情夫石田被割下的生殖器招摇过市,身上甚至还穿着石田满是鲜血的内衣,当阿部定被逮捕时,还面对媒体镜头展露出微笑。最终,被判定为“ 残忍性淫乱症 ”的阿部定获刑6年,凶杀系因痴情所致。

女性施虐、恋物性癖、不知廉耻的微笑......阿部定事件的种种将她置于公众关注的顶端,媒体轮番炒作,让这个病态的案件甚至蒙上了一丝浪漫的氛围。在开庭宣判那天,同情阿部者在庭外聚集支持,旁听者人满为患,甚至有人为了旁听宣判,提前一天就来排队。

在女性主义者眼里,阿部定由被动走向主动,是女性追求性解放,反抗男性霸权的重要一步;在艺术工作者眼里,“阿部定事件”表现出的死亡与爱欲延续了人性、伦理话题的讨论;而大众的猎奇心理不断促使媒体跟踪报道。

阿部定事件俨然成为一个社会课题。日本历史学家色川大吉,多年以后还记得儿时听闻此事时的情景: “这一年发生了二二六事件、柏林奥运会,但阿部定更令人难忘,无法理解成年人为何把阿部定事情讲得没完没了。”

实际上,人们对阿部定的热烈兴趣一定程度上是“

二二六政变

”后压抑情感的释放。在阿部定事件发生前三个月,军中皇道派欲推翻统制派实行法西斯,而最终被天皇和统制派反扑,抓捕了造反者。

然而,统制派实质上实行了法西斯主义 ,在日本国内打着“大东亚共荣”、“善邻友好”的旗帜,在国外却实行着惨无人道的侵略暴行。

新闻自由成为空谈,日本人民能看见的政治新闻,往往经过了严格的审查和自我审查。日本当局出台了《不稳文书取缔法》《总动员秘密保护法》《思想犯保护观察法》,进一步压制思想传播的空间。

三岛由纪夫在《我的思春潮》中就说:“ 二二六事件后,军国主义风潮日渐炽烈,社会氛围紧张,所有享乐被视为恶习,性被视为阴暗的堕落,有碍社会发展,会遭到打压。世间人战战兢兢地静静等待悄然临近的军靴声响。 ”

此时的“阿部定事件”正如一颗春雷,既不涉政治,又堪称百年难遇的奇案。阿部定一方面转移了人们关注政治的视线,一方面又被人们赋予了深刻的文化含义。

大岛渚的《感官世界》便借阿部定表达战争后道德体系崩溃。

于是,那些以猎奇心理观看这部影片,妄图从电影毫不遮掩的性爱场景中获得生理快慰的人们,都不免失望:

缠绵悱恻的场景拍得惊心动魄、压抑扭曲,以红为主色调的布景象征着阿部定的侵略性和石田的死亡,情欲看起来并不浪漫生动,而危险与占有却真实又令人窒息。

日本新浪潮的艰涩之路

受萨特的存在主义哲学思想影响,新浪潮运动在法国影坛引起轰动,日本虽然晚于欧洲,但仍有大量艺术工作者接受存在主义哲学思潮。当安德烈·巴赞把文学中的 “作者理论” 引入电影创作后,导演在电影中的个性抒发、个人化特征随着新浪潮运动的开展愈加明显。

二战战败后,多重矛盾激化,而美国在日本投下来的两枚原子弹,更是给日本国民心理上投下苦闷与彷徨的阴影。

在历史剧变中,渺小的个体如何把握命运?到底是人的扭曲带来了战争,还是战争造成了人的扭曲呢? 思考人存在的荒谬性以及反思人性成为当时思想届的主流。随着萨特和波伏娃访问日本,日本思想届又掀起了一股巨大的浪潮。

1955年,石原慎太郎创作的小说 《太阳的季节》 出版。在这部写尽色情与暴力的小说中,作者以极其敏锐的视角充分捕捉到了战后日本青少年的迷茫和困顿。小说一经出版,立即在日本文坛大受欢迎,并于 1956 年由导演古川卓巳改拍为同名电影《太阳的季节》,收获了2亿票房,高昂的收益甚至救活了危在旦夕的“ 日本活动写真株式会社 ”。

于是,从此开始的一段时间里,无论是文学作品还是电影都纷纷效仿《太阳的季节》,以情色、暴力、犯罪以及人性的堕落为主题,形成了独特的 “太阳族文学”与“太阳族电影”。

日本著名电影评论家岩崎昶在其《日本电影史》中所提到的:“政治上受到挫折的实际感及其反面的经济上的安定感,使人民群众产生两种不同的心理。 一种是由于社会现实的绝望而变的对一切漠不关心,只图个人生活舒适的所谓‘天下太平’的心理,另一种则是所谓‘太阳族心理’,即从对一切进行反抗转到全面加以否定,急躁地乱闯一阵。 ”

“太阳族心理”使得电影中反传统的元素如色情、暴力、犯罪等成为正当的叙述,并且形成了一股敢于反抗的风潮,成为日本新浪潮的前奏。

大岛渚,就是在这样的艺术环境中成长起来的。

大岛渚电影的的反抗与颠覆

青年时代的大岛渚,是一个高度热衷于学生政治运动的激进派人物。

作为京都大学法学部的学生,他不仅关心时政且擅长辩论,还具有很强的组织能力,很快成为学生会的领导者。他阅读大量社会党、共产党的政治书籍,并积极参与反对政府,抵制《日美安全条约》的学生运动,甚至成为敦促裕仁天皇去除“神化”的学生运动的积极推动者。

他在文集《我被封杀的抒情》中坦言: “我总觉得‘革命’这两个字一直在我的生命深处规范着我。”

国家就是他心中的“黑太阳”:在烈日照耀下,人们不得不在残酷里苟活。 不管是什么样的政治体制,只要是国家统治着政治,那么最底层民众的生活是不会变化的。

而他电影中对暴力和极端的书写,则来自于他的童年经历:父亲早亡,童年时常常见证死亡的场景,于是,他常常不带任何感情地面对这个世界。

披上“赤色分子”外衣的大岛渚,在很长一段时间都被主流社会所不容,进入制片公司从事电影行业,不过是因为谋求一份糊口的正当差事罢了。然而,他越发感到热爱电影艺术,并坐上了导演的职位。

20世纪60年代,日本左翼政治运动如火如荼。反对美日政治联盟,强调日本民族的独立性,成为日本国内最主要的政治情绪。

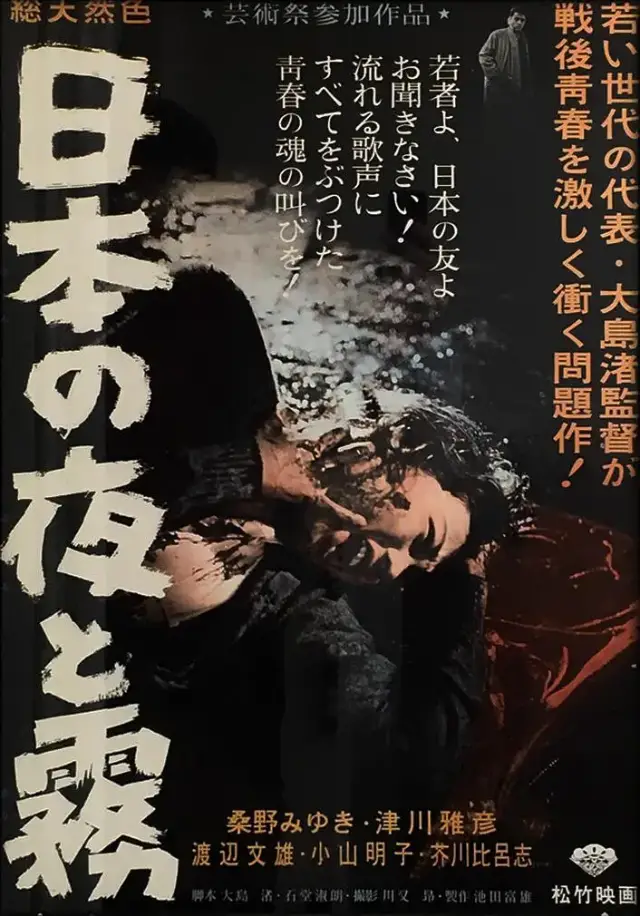

1960年,带着强烈的政治色彩,大岛渚连续推出了 《青春残酷物语》、《太阳的墓场》、《日本夜与雾》 三部电影。

《青春残酷物语》中,男主人公阿清在深夜里援救了蒙受强暴的女学生真琴,被真琴当做救命恩人而感激与敬慕。但是,在次日的海湾郊游中,阿清却强奸了真琴,拯救者一夜变成了施暴者。而这种施暴的根源,则来自于游行抗议失败给阿清带来的空虚与绝望。

作为对法国阿伦·雷奈《夜与雾》的回应,大岛渚的《日本夜与雾》以一场盛大婚礼为场景, 用几近兵戎相见的辩论勾勒出两代青年对两场民主运动的反思, 影片中疾呼: “无论你们如何顽固, 也不能阻挡历史的潮流。我们的时代一旦来临, 一定会将你们这些东西打得溃不成军!”

影片只上映了四天,就发生了右翼少年刺杀日本社会党委员长的政治事件。这部具有强烈煽动性的《日本夜与雾》被迫停映,几个月以后,大岛渚与一批松竹同事集体退出公司,自组 创造社 。

此后,大岛渚执导了多部影片,反响都不佳。直到1966年上映的

《白昼的恶魔》

获得《电影旬报》年度十大佳片第九位,创造社也在日本电影界打响了名气,此后如《忍者武艺帐》(1967)、《日本春歌考》(1967)、《绞死刑》(1968)、《新宿小偷日记》(1969)、《少年》(1969)、《仪式》(1971)等著名影片接踵而来。直到 1973 年大岛渚解散创造社,期间大岛渚共执导了 23 部影片。

《少年》由社会新闻改编,讲述了父母故意让孩子制造车祸,来敲诈金钱的故事。 少年是国家的未来,对少年的书写往往暗含导演对国家命运的思考。 与其他影片相比,这一部显得克制,但大量的政治隐喻,如太阳旗、战争忠魂碑等,仍将影片主题指向二战后日本社会的阴霾氛围,对家庭关系的探讨则呼应了特吕弗的《四百击》。

到了七十年代,大岛渚步入国际影坛。《感官世界》将大岛渚送上戛纳红毯,而其姊妹篇《爱之亡灵》则让他斩获了戛纳最佳导演。

八十年代,大岛渚的电影产量下架,但质量却很高,全都体验了大岛渚反传统的特色。《马克思,我的爱》讲述了军官夫人与一只叫马克思的猩猩的爱情故事,戏谑反讽。

《战场上的快乐圣诞》则找来了 坂本龙一 和摇滚巨星 David Bowie ,北野武只能做配角。该片讲述了军官世野井和战俘杰克间的国家恩怨和隐秘的同性爱情,文化与政治的界限都在这最后一吻中崩溃。

后来的《御法度》也在探讨强权之下的同性关系问题。

不同于前期的奔放,后期大岛渚则内敛了起来。不止是电影,还热衷拍摄纪录片,尤其是人物传记类,如 《黑泽明的电影人生》、《传记:毛泽东》 等。

总得来说,大岛渚以反叛的姿态,执着于展示人的精神异化,无论是性还是暴力,都不停留在浅层的感官刺激,而是有更深沉的政治指涉。即使他的很多影片的尺度远大于桃色电影,但我们也并不能单纯地把它当成一部色情片来看。大岛渚对于艺术的执着,对实验性的探索,对革新的激烈追求,是值得中国影人学习的。

更多精彩文章,欢迎关注公众号:树下长椅