【地图看世界】土耳其(2):民族国家;库尔德之殇;欧洲、巴尔干、伊斯兰和突厥

目录

- 中东标准的民族国家:中东少数完成了民族构建的国家,公众对于土耳其族有着强烈的认同

- 库尔德之殇:库尔德地区事关土耳其的安危,库尔德问题是土耳其政治生活的主要议题

- 欧洲、巴尔干、伊斯兰和突厥:土耳其对外扩大影响力的四个方向,似乎哪一条路都不好走

中东标准的民族国家

中东地区在近代大多沦为西方国家的殖民地,只有土耳其、伊朗等少数国家依然保持着自身的独立性。土耳其甚至还一直是中东和巴尔干最重要的统治者。所以土耳其能够在相当长的一段时间内保持国家领土的完整,并主动融入到西方世界主导的国际关系体系。虽然二十世纪初期奥斯曼土耳其面临着大片国土沦丧、沦为半殖民地国家的现实,但是主体民族土耳其人占据的部分——小亚细亚半岛和色雷斯被完整的保留了下来,并成为土耳其共和国的基础。土耳其共和国国内85%的居民为土耳其人,99%的居民信奉伊斯兰教。土耳其建国后,与希腊通过人口交换的方式,进一步提高了土耳其人的比重,降低了信奉东正教的希腊人的比重。此外,土耳其人并没有阿拉伯人那样强烈的部落意识,民族内部认同感较强,这有助于国家凝聚力的加强。反观中东其他国家,二战结束后,按照西方设计的方式陆续独立,国家国境线多是通过直线划定,要么把相互对抗的民族、部落拼凑在一起,要么将完整的民族、部落分割开来。中东国家独立后的一个头等工作往往并非发展经济而是进行民族国家的构建,而如前文所说,构建民族国家本身就是一个容易制造仇恨和动乱的过程。中东也和情况类似的非洲一样,成为全球最为动荡的地区。比如利比亚有140个部落,其中最大的三个分别位于内陆、东部沿海和西部沿海,强人卡扎菲一死,利比亚便陷入乱局;伊拉克除了北边库尔德人,阿拉伯人内部也出现严重的教派冲突,海湾国家通过石油收入能够将国内局势稳定下来,但是茉莉花革命时期,巴林等国也出现了示威游行等不安活动。伊拉克、叙利亚、黎巴嫩等中东国家干脆统统在近年来陷入战争状态。所以与其他多数中东国家相比,土耳其有着一个稳定、认同感强的主体民族,而且国内少数民族在分布上偏居一隅,除了东南部的库尔德地区外,国内大部分地区繁荣稳定。可以说,土耳其是中东的标准意义上的民族国家。土耳其的稳定和身处中东的地缘优势也使其成为美国在中东的基石,在伊拉克战争和打击ISIS的行动中,土耳其都是美军展开空袭行动的前线基地。截止2015年,美军在土耳其驻约1500人,其中1400人为空军。

库尔德之殇

土耳其建国后,与希腊通过人口交换的方式,进一步提高了土耳其人的比重,降低了信奉东正教的希腊人的比重。这样,土耳其基本上成为一个以土耳其人为主的国家,只剩下东南部的库尔德人问题困扰着政府。库尔德人与土耳其人同样属于伊斯兰教逊尼派,并且在亚美尼亚大屠杀过程中扮演了刽子手的角色,在原来奥斯曼帝国各民族中算是与土耳其人比较亲近的一个。但是凯末尔革命时,土耳其早先允诺库尔德人今后可以实现独立(《色佛尔条约》),但是最终并未像其他民族那样满足库尔德人独立的请求。进一步的,土耳其政府将库尔德人定义为“山地土耳其人”,并对库尔德人实行残酷的同化运动,包括禁止说库尔德语、关闭民族学校等,遭到了库尔德人激烈的反抗。土耳其军队在库尔德地区开展了大规模的杀戮进行镇压,进一步激化了民族矛盾,库尔德武装与土耳其政府的对抗一直延续到今天。伊拉克库尔德斯坦的半独立、叙利亚库尔德地区高度自治又进一步激起了土耳其的库尔德人争取自由的步伐。

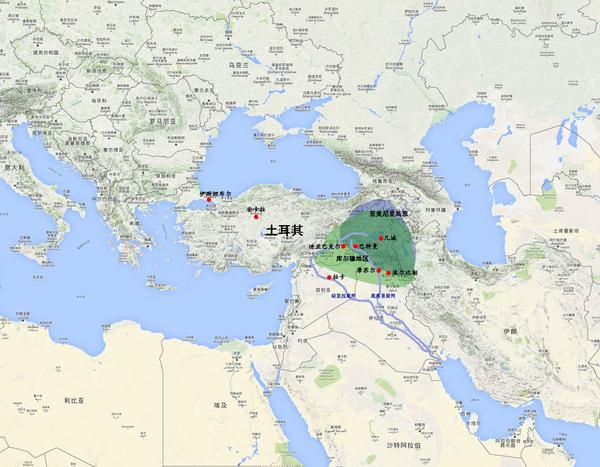

库尔德人是中东仅次于阿拉伯人、土耳其人、波斯人之后的第四大民族,接近一半的人口(45%)居住在土耳其境内。库尔德语属于印欧语系伊朗语族西伊朗语支,因而和波斯语、普什图语等比较接近(不过伊朗的波斯人属于什叶派穆斯林,所以逊尼派的库尔德人与伊朗的关系也不是很融洽,伊朗境内的库尔德同样存在独立倾向)。库尔德地区是一个宽泛的概念,位于土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚交界处的扎格罗斯山脉和托罗斯山脉地区一带,这一带高山林立的地方也叫亚美尼亚高原,这里是中东的屋脊。土耳其库尔德人居住在该国东南部的山区,这片山区是幼发拉底河、底格里斯河两条中东大河的发源地,占据这里意味着控制了下游的叙利亚、伊拉克的水资源。而这两个国家曾经是奥斯曼土耳其帝国的重要组成部分。另外,库尔德地区作为中东海拔最高的地方,以南便是一马平川的两河流域平原,直达波斯湾。土耳其将库尔德牢牢掌控住,可以在区域博弈中争取主动,同时也和伊朗形成了战略平衡。所以对于基本上没有战略纵深的土耳其来说,通过占据库尔德地区,就可以在国家安全上把握主动权,所以,土耳其人多年来一直通过残酷的镇压来应对库尔德人的反抗,并在东南部大规模驻军,甚至多次越境叙利亚、伊拉克打击库尔德工人党势力。

在奥斯曼帝国时期,土耳其人和库尔德人因为同属于逊尼派穆斯林而关系较为良好,奥斯曼君主允许库尔德地区基于部落和家族进行自治,库尔德人也参加军队为奥斯曼帝国效劳。在镇压亚美尼亚人期间,库尔德人也是土耳其的帮手。总体来说,两个民族在19世纪中期之前关系较好。但是随着奥斯曼帝国的衰落,帝国开始加强中央集权,收走了地方、部落的许多权力,这开始引发了库尔德人的不满。现代土耳其库尔德问题最早来源于1923年土耳其与欧洲国家签订的《洛桑条约》。更早之前,在《色佛尔条约》中,土耳其与欧洲达成协议认为库尔德人是一个少数民族并且有权力建立一个独立的库尔德斯坦国家。但是到了《洛桑条约》,只有非穆斯林的希腊人、亚美尼亚人才被认为是少数民族,而库尔德人则没有被认定是少数民族。1924年土耳其宪法颁布,直接将库尔德人认定为“山地土耳其人”,并禁止说库尔德语。这一做法加剧了库尔德人的离心倾向。“问题不是土耳其人拒绝承认库尔德人为土耳其公民。问题恰恰在于土耳其人强迫库尔德人将自身看作土耳其人。”从1925年谢赫·赛义德起义,库尔德人多次爆发起义,但都被土耳其政府镇压下去。这也开启了土耳其库尔德问题以暴制暴的历史脉络。

随着几次起义被镇压,20世纪30年代到70年代,库尔德地区相对比较平静。70年代开始,土耳其经济陷入困境,东南部贫穷的库尔德地区暴乱抬头。1978年,奥贾兰成立库尔德工人党(PKK),用暴力与土耳其政府,准确来说,是和土耳其军方进行对抗。1984年开始,库尔德工人党在土耳其东南部针对政府机构、平民发动袭击,这也引发了军队疯狂的报复。虽然整个80年代土耳其经济发展较快,但是土耳其东南部并未享受到这些好处,人均收入依然远远落后于西部地区,这也使得当地人的不满情绪无法得到缓解。从1984年到1999年奥贾兰在肯尼亚被捕并宣布投降,库尔德工人党与土耳其军队的对抗延续了15年之久。

2002年,埃尔多安所在的正义与发展党上台。穆斯林兄弟会背景的埃尔多安和反凯末尔主义的正义与发展党强调通过伊斯兰作为纽带连接土耳其人和库尔德人,强调穆斯林的兄弟情意。这也促使库尔德工人党将建立独立国家的立场转变为建立一个土耳其-库尔德双重民族国家。但是正义与发展党之前的许多主张有几点因素,一是选举需要而在库尔德地区强调当地的民族认同,二是强调伊斯兰的认同而与军方进行政治博弈。而正发党本身并不希望库尔德人作为一支势力进入土耳其政治生活,同时在土耳其的社会背景下,与库尔德人和解带来不了太多的回应。因此正发党上台之后,库尔德问题并没有得到根本解决。2004年,伊拉克战争爆发,伊拉克库尔德自治区取得自治,并刺激了土耳其库尔德人开展争取自治的活动。2005年,正发党强调要解决库尔德问题,埃尔多安也来到土耳其最大的库尔德城市迪亚巴克尔发表演讲。但是由于军方的掣肘,正发党也未在该问题上取得突破性进展。反而在伊拉克库尔德人的支持下,土耳其库尔德人暴力活动逐渐恢复。正发党也转变思路,继续采用过过往的政策对抗库尔德武装组织。2007年,正发党通过议会授权,允许越境打击库尔德工人党。

土耳其政府对库尔德问题的态度一直是胡萝卜加大棒式的,除了派军队打击,也通过具体做法改善当地民生,比如实施著名的东南安纳托利亚工程(GAP)来发展经济等。但是库尔德问题随着中东乱局的加剧,尤其是伊拉克、叙利亚陆续陷入动乱后,变得更为严重。库尔德问题在土耳其政治生活中始终是个核心。埃尔多安通过伊斯兰化改造,一定程度上可以缓解库尔德离心倾向,通过伊斯兰加强整个国家的凝聚力,降低库尔德问题对国家安全造成的威胁,也为土耳其寻求海外势力范围的扩大提供基础。

土耳其库尔德问题是许多国家政治社会生活中的普遍现象。不同的国家在构建的过程中,往往需要找到一个核心的文化、政治、经济因素作为国民认同的基础,而且随着时代的发展总能找到一个新的立足点完善国家认同。幸运的是,东亚国家普遍经历了上千年的国家构建,往往有文化、历史、价值观等作为纽带,所以我们很难感受到其他地区民众对于国家本身的不信任、不认同。大多数国家由于缺乏悠久的历史,本身就是拼凑而成,难以从共同的历史与文化上找到认同的基础,因此只能从民族认同上找落脚点。但不幸的是,这个世界上并没有哪个国家是纯粹的民族国家,通过语言或民族进行国家的构建,往往因为少数民族的存在而严重受影响,分裂的阴影始终笼罩。美国可以通过民主、金钱至上的利益观来加强各族群的凝聚力,欧盟也通过民主、自由、繁荣来建立,但是这些都是建立在雄厚的经济基础和完善的民主制度上,许多国家这几点都没有,强行通过民族认同,意味着剧烈的社会动荡。国家的构建始终伴随着血和泪,现在许多国家发生的事情正是我们曾经经历过的。所以,中华国家的建立实在来之不易,国家的强大基础就是国内的团结,幸运的是,我们这一代人享受到了前人大量牺牲带来的好处,弥足珍贵。

欧洲、巴尔干、伊斯兰和突厥

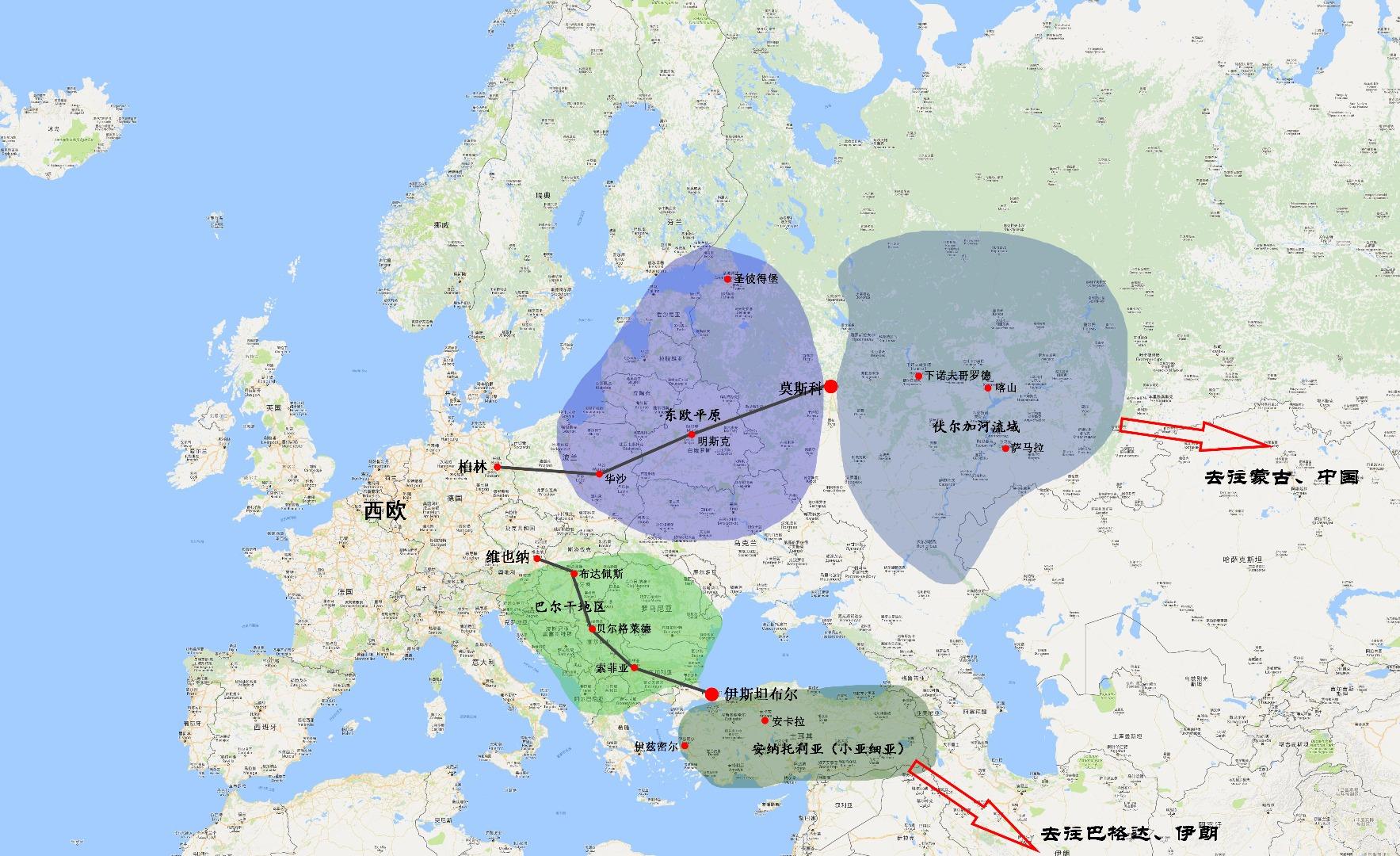

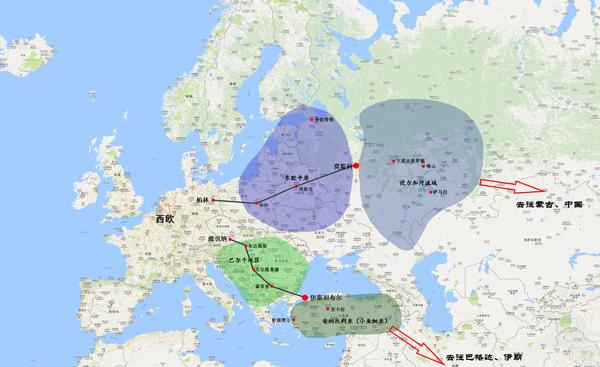

土耳其有着特殊的地理位置和文化渊源,这使得它与多个国家和地区有着特殊的联系。主要包括欧洲、巴尔干、突厥语系国家和伊拉克、叙利亚两个阿拉伯邻居。从人口迁移和划定势力范围上,这四块地区成为土耳其的对外重心。

欧洲

从1923年共和国建立后,土耳其就开始以成为“西方文明国家”为根本方向。1952年,土耳其加入北约,1959年土耳其申请加入欧共体。1963年,土耳其与欧盟签署《安卡拉协定》,在贸易和金融领域加强两者的联系。不过土耳其因为几个原因,无法成为欧盟正式成员国,一个是土耳其在整个70和80年奉行的工业化和进口替代的经济政策,违背了欧共体自由贸易的承诺;二是土耳其在1974年对塞浦路斯的武装干涉;三是土耳其1971年和1980年频繁的军事政变,这些都让欧盟非常不满。随着双方关系得以缓和,1987年,土耳其再度申请加入欧盟。不过当时欧共体计划在1992年建立单一市场,此期间内不会考虑接纳新成员,加上此时土耳其国内的库尔德问题也有损土耳其的形象,因而这一次土耳其入盟依然没有取得成功。90年代召开的几次欧盟峰会,土耳其的欧盟候选国地位也一度非常波折,从卢森堡峰会未被列入候选国,到赫尔辛基峰会上被给予候选国地位,土耳其入盟始终面临欧盟内部不同国家基于不同理由的阻挠。2005年,土耳其正式开始和欧盟的入盟谈判,但是至今谈判进展缓慢,35项内容目前为止只完成一项。随着这几年土耳其伊斯兰势力抬头,并且与西方国家变得紧张,土耳其加入欧盟变数更大。而土耳其国内也越来越倾向成为欧盟的重要合作伙伴而非正式的成员国,对外政策也应该逐渐转向东方。

纵观土耳其入盟的坎坷,主要以下几点难以克服的障碍:政治上,土耳其人权和民主缺失,频繁政变;文化上,土耳其伊斯兰教的背景与欧洲基督教背景显得格格不入;经济上,土耳其大量的移民和廉价的制造业成本让德国、意大利等国担心本国就业被排挤,此外土耳其经济远远落后于欧盟,入盟会对欧洲各国带来巨大的援助压力;地缘政治上,土耳其与希腊、塞浦路斯的关系是入盟的最大障碍。

凯末尔改革下的土耳其依然难以改变独裁统治、伊斯兰教的农业国家的色彩,这也是土耳其与欧盟的本质差异,从这一点来看,欧盟内部很难达成一致同意土耳其入盟。土耳其与欧盟的关系很类似于墨西哥与美国的关系,一方面,两国都是为北方发达国家提供廉价劳动力的国家,移民合法或非法地大量涌入欧盟和美国,并且自身也承接欧盟和美国转移而来的劳动密集型产业(服装、汽车装配等);再一方面,两国都是北方巨人与南方(中东和拉丁美洲)连接的桥梁,经济发展水平各自领先于中东和拉丁美洲,也都具有外资进入欧盟、美国市场的桥头堡作用;另一方面,两国的文化与北方发达国家主流文化显得格格不入,一个是伊斯兰世界与基督教世界,另一个则是天主教拉丁文化与新教的盎格鲁文化。因而这两个国家都可以和欧盟、美国建立紧密的经济联系(土耳其-欧盟关税同盟、北美自由贸易区),而在政治和文化联系上则始终缺乏足够的相互信任。所以土耳其入盟始终是一个死结,我们在可以预见的将来会看到,土耳其还是土耳其,欧盟的东端始终越不过色雷斯盆地。

巴尔干

巴尔干地区是奥斯曼帝国与西欧的纽带,也是奥斯曼帝国与欧洲列强对抗的最前沿。近代巴尔干地区的民族独立也刺激了土耳其本土民族主义的兴起,巴尔干的历史与土耳其的历史紧密相连。土耳其独立之后,重视自身的领土完整和主权独立,对于巴尔干地区的附属领土不提出主张。从土耳其建立共和国一直到20世纪90年代,土耳其与巴尔干国家的关系主要集中在政治和安全领域,加强彼此合作防范外部势力的干预,与南斯拉夫、希腊等国签署了一系列的安全合作条约。不过土耳其与希腊的关系一直磕磕碰碰,尽管中间两国也曾经签署过共同防御的协定,但是因为爱琴海岛屿和塞浦路斯问题,双方很难真正放下芥蒂建立良性关系,这一情况一直延续至今。90年代后,土耳其开始在经济和文化领域加强与巴尔干国家的合作,同时在外交方面,土耳其也发挥了自身伊斯兰教文化特点与世俗化国家的特点,促成塞尔维亚与波斯尼亚黑塞哥维那两国关系逐步恢复正常。土耳其与巴尔干国家的经济联系也日趋紧密,从2002年到2012年,土耳其与巴尔干国家的贸易额增长307%,土耳其对巴尔干的援助额从867万美元增加到7005万美元,而土耳其的直接投资也从2008年的5900万美元增长到2012年的1.87亿美元。文化和教育上,土耳其加强了自身对于巴尔干穆斯林社区的影响力,通过建设清真寺、设立学校加强土耳其文化在该地区的影响力,土耳其已经在巴尔干大大小小的城市建立了数量众多的土耳其中小学。同时土耳其鼓励巴尔干地区的学生来土留学并提供奖学金,土耳其还为阿尔巴尼亚培养了上千名军官。从经济和文化来看,土耳其与巴尔干国家的关系在近20年里发展非常迅速,双方人员往来非常紧密。繁荣的伊斯坦布尔一直以来也是巴尔干地区最大城市和贸易中心,附近的保加利亚被视作伊斯坦布尔的郊区,经常有保加利亚人在节假日来伊斯坦布尔游玩、购物。而巴尔干的穆斯林现在都以土耳其的宗教礼仪为准,土耳其俨然成为了东南欧伊斯兰教的中心。

土耳其在政治、经济、文化领域上对于巴尔干的影响,已经使其成为继美国、欧盟、俄罗斯之后,巴尔干地区的第四大外部势力。土耳其甚至还提出建立“西巴尔干联邦”,发行共同的货币、建立共同的中央银行、取消边界等,当然和“突厥联盟”一样,这一建议同样荒谬的少人响应,但足以看出土耳其对巴尔干地区的重视。巴尔干地区曾经是奥斯曼帝国的附属国,历史上与土耳其本土关系较为密切,是土耳其与欧洲的缓冲和纽带,也是土耳其参与欧洲事务最多的地区,土本身是东南欧合作进程的成员国。同时巴尔干紧邻土耳其人口和经济重心所在的马尔马拉地区,因此这一地区的稳定事关土耳其的国家安全。此外,巴尔干地区,由于历史原因,是欧洲与土耳其文化联系最紧密的地区,该地区存在大量的穆斯林社区,主要是奥斯曼帝国统治的残留,到今天也成为土耳其发挥在巴尔干影响力的有力工具。阿尔巴尼亚、塞尔维亚(科索沃)、保加利亚、波黑等国都有大量的穆斯林,这些地区的穆斯林都视土耳其为宗教领袖。尤其是阿尔巴尼亚和塞尔维亚的科索沃,这两个国家或地区都是穆斯林人口占多数,土耳其尤其重视在这两地的投资,并且在科索沃公投独立之后率先承认,同时在伊斯兰会议组织内部游说以期让国际社会承认科索沃。所以从历史感情、国家地缘安全、文化联系来看,土耳其都有十足的理由重视巴尔干地区的经营。从近年来的表现来看,土耳其经营还是十分成功的,尤其是在阿尔巴尼亚、科索沃等地,土耳其有着一定的影响力。不过巴尔干地区位置特殊,这里是俄罗斯、欧盟、中东的交界处,美欧俄三大势力已经在此争夺的不可开交,土耳其国力相对较弱,仅能在文化和经济方面发挥自身的作用,但是在政治领域,很难成为巴尔干地区真正能说得上话的角色。未来的土耳其可能依然是巴尔干的伊斯兰教中心、重要的投资国,但短期内还很难成为决定巴尔干地区政治走向的国家。

叙利亚、伊拉克及中东伊斯兰世界

1923年建国之后的土耳其采取了一系列改革,淡化自身的伊斯兰属性,成功地推动了国家的世俗化进程。比如将阿拉伯字母改成拉丁字母、禁止妇女带头巾、取消大学里的神学专业等,军队也严格监督国家政治运行,防止伊斯兰势力上台。土耳其的这些措施也对对外政策产生了一定的影响,土耳其在相当长的一段时间内对伊斯兰国家,主要是南方的阿拉伯国家采取漠不关心的态度,极少插手中东事务。一方面因为土耳其整体的西方化战略;再者阿拉伯人在一战期间对于奥斯曼帝国的背叛让土耳其人印象深刻;另一方面,土耳其与以色列一直保持着良好的互动关系。这些因素阻碍了土耳其与南方阿拉伯国家的深层次发展。直到2002年伊斯兰背景强烈的正义与发展党上台之后,土耳其转变了保持了几十年的西向策略,把注意力转向了东方及南方的突厥、阿拉伯世界。

土耳其与叙利亚的关系早些年并不好,一个是由于土耳其实施的东南安纳托利亚项目(GAP)控制了幼发拉底河的水资源,另一个则是叙利亚一直强调现在属于土耳其的哈塔伊省的主权,再者叙利亚也动辄利用库尔德问题作为政治工具。直到20世纪90年代,土耳其与叙利亚的关系逐渐缓和,双方就水资源达成协议并搁置领土问题。两国关系的改善使得土耳其可以通过叙利亚进入中东,发挥土耳其在这一地区的历史影响力。2009年,两国甚至制定了互免签证政策,人员流动和贸易往来逐渐增加。但是随着叙利亚危机爆发,两国关系开始恶化,土耳其开始支持叙利亚的反政府武装,而超过150万的叙利亚难民也集中在土耳其境内,而更多的人则试图通过土耳其移民欧洲,这不仅影响了土耳其与叙利亚的关系,也间接影响了土耳其与欧盟的关系。伊拉克和土耳其一样都是库尔德人众多的国家,由于多年以来土耳其对阿拉伯世界不甚关注的政策,两国关系比较平淡。海湾战争期间,上百万伊拉克库尔德人涌入土耳其境内,这也加剧了土国内的难民危机和库尔德问题。在此之后伊拉克库尔德自治区成立,大大刺激了土耳其的同胞们,而该自治区也悄悄为异国同胞们提供庇护,因而土耳其军队常常越境打击库尔德武装。这对土耳其与伊拉克的关系造成了巨大的阴影。而这几年土耳其国内经济、政治危机不断,对外转嫁危机是意料之中,孱弱的伊拉克自然成为土耳其最好的选择。伊拉克多年的战乱已经无力阻止土耳其三番五次的越境行为,历史上土耳其对伊拉克的统治和地形上居高临下,似乎土耳其要开始恢复在伊拉克的传统势力范围。

奥斯曼帝国时期,土耳其人在阿拉伯世界的统治范围一直包括伊拉克、叙利亚、黎凡特、埃及等地,而伊拉克、叙利亚则是目前与土耳其还依然保持接壤的国家,山水相连。这两个国家的库尔德人也很多,对于土耳其国内的影响非常大。目光向西时,这两个国家可能会让土耳其漠不关心,但是当土耳其将战略转向东方时,这两个国家就是连接土耳其和中东其他国家的桥梁。土耳其占据了中东地势最高的扎格罗斯山脉和托罗斯山区,也控制了幼发拉底河、底格里斯河的源头,这让土耳其在与南方的叙利亚、伊拉克打交道时底气十足。土耳其也可以通过这两个国家间接在巴勒斯坦问题、海湾问题上发挥影响力,一马平川的叙伊两国几乎就是向土耳其敞开了通向黎凡特和波斯湾的大门。也因此,土耳其是中东与欧洲联系的纽带,成为中东地区难民进入欧洲的通道之一。土耳其一方面在文化上保持着强烈的中东色彩,而在经济方面,其贸易对象中,欧洲的比重远远大于中东,土耳其与欧盟在经济上已经牢牢地绑在了一起。在政治方面土耳其也有着中东地区少有的民主制,国内生活方式西方化。土耳其在伊斯兰世界由于历史问题、文化问题,加上其在伊斯兰国家中地理位置相对偏远,经济实力有限,即使土耳其再怎么强调伊斯兰色彩,依然在伊斯兰国家中,尤其是阿拉伯国家中难以服众,土耳其的领导人更多的可能成为一个风云式的人物而非区域宗教上的领袖。土耳其很难在整个伊斯兰世界发挥政治上的作用,更何况它需要面对伊朗、沙特阿拉伯这些大国,但是土耳其可以在叙利亚、伊拉克、高加索等局部地区保持较强的政治影响力。而土耳其的天然使命其实作为中东与欧洲的桥梁可能更为合适,而非成为一个浓厚的中东国家。

突厥

1991年的苏联解体,给世界上带来了5个突厥语系的国家:哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆。土耳其是最早承认这些国家独立的国家之一。土耳其似乎认为这些突厥语国家的独立给其提供了民族复兴的历史机遇。而西方国家因为担心伊斯兰势力会趁虚而入,因而也将具有世俗化、自由市场特征的“土耳其模式”向这些国家推广。1991年独立伊始,乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦总统便对土耳其进行了访问,1992年,时任土耳其总理的苏莱曼·德米雷尔宣布了“从亚得里亚海到中国长城”的“大突厥世界”的主张,并在同年10月举行了第一届突厥国家峰会。之后突厥语国家成立突厥国家理事会并举办理事会会议,到2015年已经举办五届。不过令土耳其尴尬的是,其他突厥国家虽然对土耳其对这他们的帮助表示感谢和赞美,但是对于土耳其提出的大突厥世界毫无兴趣,包括突厥共同市场、突厥发展和投资银行等。土耳其始终将这些突厥语国家视作自己的理所应当的势力范围,在中亚及阿塞拜疆独立二十多年里,土耳其加大了在这些地方的投资,仅90年代就有上千家企业前往该地区进行投资。在更为重要的能源领域,土耳其力求修建经过本国的输欧天然气管道,包括著名的巴库-第比利斯-杰伊汉石油管道、巴库-第比利斯-埃尔祖鲁姆天然气管道等。土耳其把自己视作里海地区进入欧洲的中转站,力图通过与中亚国家的亲缘关系提高自身在能源领域的话语权。在文化领域,土耳其积极帮助中亚各国将原来的西里尔文字变为拉丁文字,并采用土耳其的方案,不过只有乌兹别克斯坦和土库曼斯坦接受了这一帮助,但也强调自己文字与土耳其的不同。和巴尔干地区的穆斯林社区一样,土耳其也鼓励中亚和阿塞拜疆的学生来土留学并提供奖学金。

其实早在奥斯曼帝国时期,土耳其人就开始关注中亚地区突厥人的生活状况,不过随着这一地区被俄罗斯统治,而土耳其开始西方化的进程,土耳其与中亚突厥人的联系渐渐中断,直到20世纪90年代苏联解体,土耳其开始重视与所谓海外的“兄弟姐妹”的联系。土耳其重视与中亚和阿塞拜疆的关系本质上就是利用与这些国家的文化联系拓展自己在更大区域的影响力。土耳其被夹在欧洲、中东、俄罗斯之间,能够发挥影响力的地方并不多。而苏联解体不仅留下了巨大的权力真空,也让土耳其多年以来的高度紧张的东部边界局势得以缓解,通过高加索三国与俄罗斯形成缓冲。而中亚地区突然的独立也自然吸引了文化上最接近的土耳其的关注。中亚里海地区资源丰富,同时又对俄罗斯有着一定的恐惧心理,许多石油天然气管道经由阿塞拜疆通过土耳其中转便可到达欧洲,中亚国家发现了另一个通往欧洲的新大门。可以预见的将来土耳其依然是中亚国家与欧洲联系的另一个窗口,土耳其也会通过较强的经济实力在中亚和阿塞拜疆继续保持投资,同时加大在该地区的文化影响力。但是由于俄罗斯、美国、中国在中亚地区的传统影响力,土耳其很难与之抗衡。而且中亚的突厥语国家普遍伊斯兰色彩并不是那么浓厚,许多中亚人前往俄罗斯而非土耳其务工,中亚与俄罗斯的联系其实依然非常紧密。而阿塞拜疆虽然也是突厥语国家,但阿塞拜疆人多属于什叶派,所以伊朗同样在该国有着较强的影响力。所以土耳其将还是扮演一个典型的文化引领者和经济带动者,并成为里海-中亚与欧洲的中转枢纽。但是中亚政治大舞台上,美国、俄罗斯、中国才是大玩家,土耳其可能和伊朗、印度、巴基斯坦一样,只是参与者,当然地位要高于另一个积极参加中亚事务的日本。

土耳其与突厥语国家

土耳其与中亚的联系缺少不了阿塞拜疆、格鲁吉亚的中介,许多管道都需要经由阿塞拜疆和格鲁吉亚前往土耳其。所以中亚国家就是土耳其的文化飞地,通过文化联系土耳其可以远隔里海在中亚资源开发的大潮中分得一杯羹,而高加索国家就如同土耳其打开亚洲内陆的钥匙,缺一不可。所以土耳其对于中亚的经营着实煞费苦心。好在阿塞拜疆、格鲁吉亚当前与土耳其的关系还不错,格鲁吉亚还开放了巴统国际机场作为土耳其的国内中转机场,两国过境手续也较为方便,其实现在土耳其总统埃尔多安祖上亦是来自格鲁吉亚(格鲁吉亚虽小,但是出了两个强大邻国的领导人)。当下土耳其集权倾向越来越浓厚,对外扩大影响力的动作也越来越明显,中亚和高加索国家能否适应这一变化还值得观察。