「泰坦尼克号」沉没事故

详细内容

概述

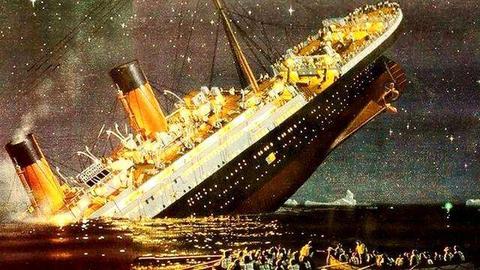

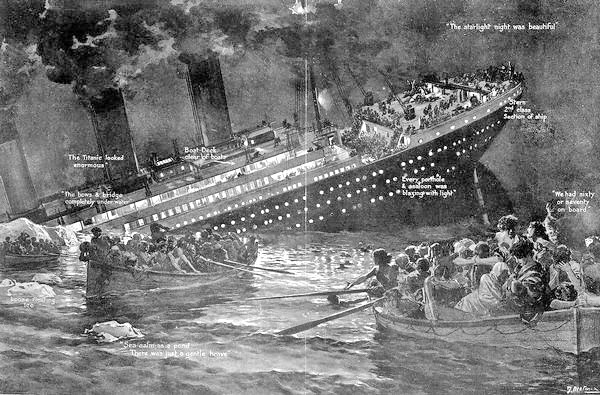

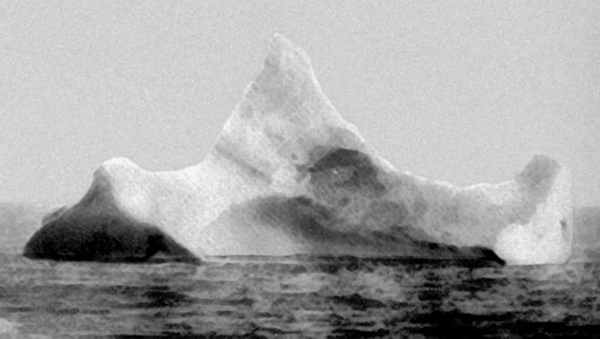

泰坦尼克号沉没事故(Sinking of the RMS Titanic)是1912年4月14日深夜至15日凌晨在北大西洋发生的著名船难,事发时是泰坦尼克号从英国南安普敦港至美国纽约港首航的第5天,该船当时是世界最大的邮轮。1912年4月14日星期天23时40分与一座冰山擦撞前,已经收到6次海冰警告,但当瞭望员看到冰山时,该船的行驶速度正接近最高速。由于无法快速转向,该船右舷侧面遭受了一次撞击,部分船体出现缝隙,使16个水密隔舱中的5个进水。泰坦尼克号的设计仅能够承受4个水密隔舱进水,因此沉没。

现在泰坦尼克号沉没在北纬41°、西经49°(具体是这个坐标:41°43'35.00"N 49°56'54.00"W)的位置。如果用地名表达的话,应该是加拿大纽芬兰岛的圣约翰港南方约600公里的海域。 [1]

事故经过

1912年4月10日,泰坦尼克号开始首航,于从英国英格兰南部港口城市南安普顿出发,开往美国纽约。

1912年4月10日晚7点,泰坦尼克号抵达法国瑟堡港。一批乘客和货物搭乘“游牧”号和“交通”号两艘专用摆渡船登上了泰坦尼克号。

1912年4月11日中午,泰坦尼克号抵达爱尔兰的昆士敦,另一批乘客登船。

1912年4月14日23时40分,泰坦尼克号以20.5节的航速前进,撞上冰山。

1912年4月14日23时50分,撞击后首个10分钟,水位自龙骨上升了14英呎,船首的前五个水闸开始有水涌入,六号锅炉室被8英呎高的水位淹没。

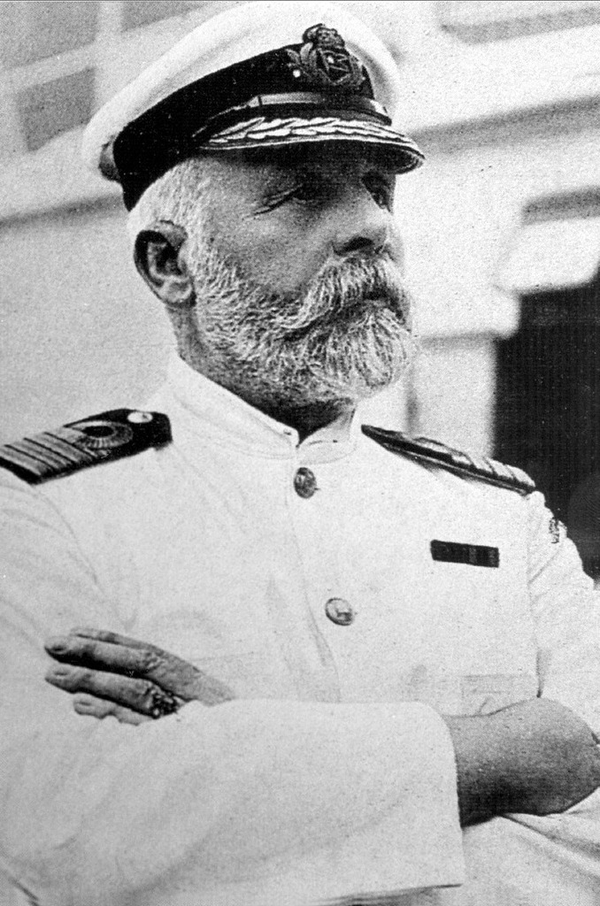

1912年4月15日0时,船员向身处控制塔的史密夫船长报告:水已浸没第1、2、3号闸室及6号锅炉室,他立即找设计者安德鲁斯评估损毁情况。经过一番计算后,安德鲁斯表示船仅能支持1.5小时,此时泰坦尼克号前舷开始下沉,必会沉没的命运已定。船长要求电报员发出CQD求救讯号,当时船体位置为北纬41度46分,西经50度14分。锅炉运作终断,船上的烟管和烟囱分离而脱落,发出巨大的声响。

1912年4月15日0时05分,海水已淹没32英尺高的船头部分,船上的救生艇仅能供1178人使用,而船上总人数达2227人。

1912年4月15日0时10分至50分,距泰坦尼克号约10至19浬的加州人号船员,甚至能看见她的蒸汽机烟囱上的灯光,他们企图与之联络但莫斯码灯故障。而且不止一名船员目睹泰坦尼克号发射了9枚白色求救火箭,但加州人号船长罗德下令按兵不动。

1912年4月15日0时15分至2时17分,期间有很多船只收到泰坦尼克号的求救讯号,包括相距500浬之间她的姊妹船奥林匹克号(Olympic)、MountTemple号(49里外)、法兰克福号(Frankfort,135里)、毕亚马号(Birma,70里)、波的号(Baltic,243里)、维珍尼亚人号(Virginian,170里)以及卡柏菲亚号(Carpathia,80里),并即向现场行驶,准备救援。

1912年4月15日0时15分:船上甲板A为头等乘客服务的乐队往救生艇入口的梯级附近为撤离泰坦尼克号的乘客继续演奏。

1912年4月15日0时20分,海水已浸没48英尺高的海员室。

1912年4月15日0时25分,船长下令先让妇孺登上救生艇。在她东南方58浬的卡柏菲亚号正全速前来援救。

1912年4月15日0时45分,位于右舷七号的第一艘救生艇放出,本可搭载68名乘客,但仅有28人登上。泰坦尼克号发射了第一支求救火箭,之后共发射了8个。四号救生艇在00:30至00:45分完全上客并放出海上。

1912年4月15日0时55分,六号救生艇仅载了布朗穆迪(MoodyBrown)及Peuchen少校等共28人;伊士曼(Ismay)要求船员给他先登艇而被责,五号救生艇放出。

1912年4月15日1时,右舷三号救生艇搭载了32人,包括11名船员,自泰坦尼克号放出。

1912年4月15日1时10分,右舷一号放出,它可搭载40人,但仅有12人能登上,包括高士莫爵士(SirCosmo)及哥顿女士(LadyDuffGordon),以及7名船员。舱侧的八号救生艇搭载了39人放出,由罗斯伯爵夫人(CountessofRothes)掌舵。

1912年4月15日1时15分,水位已浸到她的名字铭牌处,向水平面下倾斜的船首更加严重,救生艇载客量到了充分利用才放出。右舷九号艇放出时载客56人。

1912年4月15日1时25分,舱侧12号搭载妇孺40人,2名船员作指挥。

1912年4月15日1时30分,此时船上的人开始慌张,当舱侧14号救生艇搭载了60人准备放出时,人群企图跳入艇中,被身处艇中的五等船员劳尔(Lowe)向天开枪吓止。留在泰坦尼克号的人开始绝望。

1912年4月15日1时35分,二等及三等的妇孺乘客分别逃生,舱侧16号搭载多于50人,右舷13号搭载64人,30秒之后,右舷15号上有70人怆茫被放出。

1912年4月15日1时40分,大多数救生艇已驶离泰坦尼克号很远,(以防沉船产生的涡流把救生艇卷入水下),此时伊士曼才登上可折叠式救生艇C(共有39名乘客),右舷的最后一艘救生艇已下水,船首继续下沉。

1912年4月15日1时45分,舱侧2号仅载25人(可容纳40人)下水。

1912年4月15日1时50分,舱侧4号4搭载妇孺乘客40人。

1912年4月15日2时,此时水面已达散步甲板之下10英尺处。

1912年4月15日2时05分,1500人仍留在将沉的船上,船员竭力维持秩序使妇孺乘客能进入救生艇,当44人登上可折叠式救生艇D时放出后,所有艇只已用完。泰坦尼克号的船首及前舷已浸入水中。

1912年4月15日2时10分,史密夫船长示意电报员毕特(Bride)及菲利蒲(Philips)可离开岗位。

1912年4月15日2时17分,菲利普继续发布无线电讯息。史密夫船长对船员说:“现在诸君要靠自己了(It'severymanforhimself)”,之后步往舰桥,等候和泰坦尼克号同归于尽。有人见设计者安德鲁斯独自呆坐在头等吸烟室中。船上的乐队停止演奏,此刻很多乘客及船员跳进水中,前烟囱倒塌,当场压毙了很多在洋中正慌张游泳中的乘客。可折叠式救生艇A因翻艇把大约24人掉进冰冷的海水中,舱侧14号救生艇的五等船员劳尔(Lowe)救了近半数。其他的人埋身在大洋中。

1912年4月15日2时18分,一声巨响,所有船内的可动物件似乎同时向下坠入水中,船上所有灯光眨动了一下便完全熄灭了,很多目击者称她此时已经断为两截,船首那边己沉入水底。

1912年4月15日2时20分,船身裂成两半后沉入大西洋,从撞击冰山到完全沉没只用了2小时40分钟。 [2]

事故影响

长久以来,世人一直认为冰山与泰坦尼克号碰撞后,对船体切出巨大的开口,正如一位作家后来所说的“长度大于91米,高于龙骨水平3米”。

当泰坦尼克号沉没时,超过一千五百名乘客和船员仍在船上。数分钟后,几乎所有跳入海中或跌入海中的人都因冷休克而死亡。客轮卡柏菲亚号在沉船约一个半小时后抵达现场,并在事故发生后九个半小时(即4月15日9时15分前)救到最后一名生还者,这艘船总共救助了710人。这次灾难震惊了全世界,造成1,514人死亡,成为历史上最严重的和平时期船难。此事故暴露出撤离期间救生艇数量严重不足、管理不善和三等舱乘客的不平等待遇等问题,引起了广泛争议。随后的调查建议促使全球海事法规进行大规模修改,1914年《国际海上人命安全公约》就是鉴于泰坦尼克号沉没事故而制定的,至今仍在规管全世界的海事安全。

此外,与泰坦尼克号密切相关的地方,悲伤的感觉特别深刻。英国南安普敦是损失最惨重的城市,这里是699名船员的主港,也是许多乘客的家乡,几乎每个市民都有亲戚在泰坦尼克号上。许多哭泣的女性民众,包括船上乘员的妻子、姐妹和母亲都聚集在南安普敦的白星航运办公室,寻找亲人的消息,她们大多数是549名南安普敦罹难者的家属。在泰坦尼克号诞生地的贝尔法斯特,教堂挤满了民众,造船厂的工人在街上哭泣。这艘船一直是贝尔法斯特工业成就的象征,不仅有悲伤感,而且还有一种内疚感,因为那些参与建造过泰坦尼克号的人开始自责,觉得他们以某种方式需要对她的灾难负上责任。

事故原因

泰坦尼克号残骸再现后,科学考察队采集了金属样本进行分析,结果发现了导致“泰坦尼克号”沉没的重要细节:造船工程师只考虑到要增加钢的强度,而没有想到要增加其韧性。把残骸的金属碎片与如今的造船钢材作一对比试验,发现在“泰坦尼克号”沉没地点的水温中,如今的造船钢材在受到撞击时可弯成V形,而残骸上的钢材则因韧性不够而很快断裂。由此发现了钢材的冷脆性,即在-40℃~0℃的温度下,钢材的力学行为由韧性变成脆性,从而导致灾难性的脆性断裂。而用现代技术炼的钢只有在-70℃~-60℃的温度下才会变脆。不过不能责怪当时的工程师,因为当时谁也不知道,为了增加钢的强度而往炼钢原料中增加大量硫化物会大大增加钢的脆性,以致酿成了“泰坦尼克号”沉没的悲剧。

一个海洋法医专家小组对打捞起来的“泰坦尼克号”船壳上的铆钉进行了分析,发现固定船壳钢板的铆钉里含有异常多的玻璃状渣粒,因而使铆钉变得非常脆弱、容易断裂。这一分析表明:在冰山的撞击下,可能是铆钉断裂导致船壳解体,最终使“泰坦尼克号”葬身于大西洋海底。

根据英国历史学家蒂姆马尔丁的新研究,一个非同寻常的光学现象——海市蜃楼,是让泰坦尼克号撞上冰山且未能获得附近船只援救的原因。1992年,英国政府的一项调查显示,泰坦尼克号沉没可能与超折射有关,但这种可能性一直未加深究,直至马尔丁钻研了天气记录、生还者证词,以及长久以来被遗忘的航海日志。马尔丁发现,当天晚上,事发海域的大气状况容易形成超折射,光线发生异常的弯曲,从而形成了海市蜃楼,这一现象,当时同在附近海域的几艘轮船,也都有记录。马尔丁表示,海市蜃楼使泰坦尼克号上的瞭望台没能及时发现冰山,也让货轮加利福尼亚号,无法识别出泰坦尼克号,并与这艘远洋客轮取得通讯。 [3]