汽车安全技术入门(二):车身结构设计

前言

吃瓜群众们靠整车质量、关门声判断汽车安全不安全。

拆车节目主持人靠防撞钢梁厚度、铁皮厚度来判断汽车安全不安全。

某自主品牌到底是公路坦克还是完全有悖于现代汽车设计。

这些问题好像一直争论不休。

今天这一讲,我们从车身结构的设计角度来解答以上这些问题。

问题1:车身结构整体设计

对于车身结构来说,它在被动安全性有两项功能:

1.尽可能吸收车辆和乘员的运动能量,以缓解成员所受冲击。

2.确保成员的有效生存空间,并保证碰撞后乘员易于逃脱和进行车外救护。

正是为了实现这两项功能,汽车整车车身刚度采用的是 不等刚度 设计。

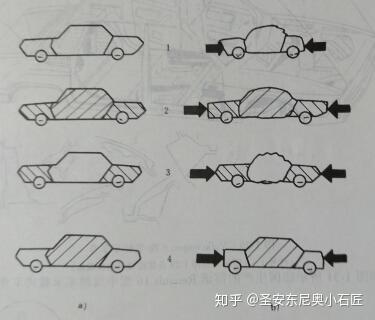

图中阴影部分为高刚性区域,空白部分为低刚性区域。

显而易见,只有4的两边软硬夹心的设计才可以兼顾 吸收能量和保证生存空间 。

于是就诞生了 安全车身设计的分区理论 。

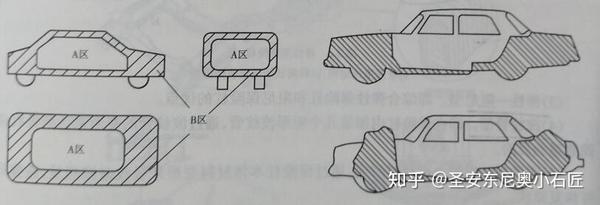

乘客安全区(A区)和缓冲吸能区(B区)

而这种分区理念所导致的碰撞结果,在上面这张图中就十分清楚的显现出来了。

问题二:车身前端设计

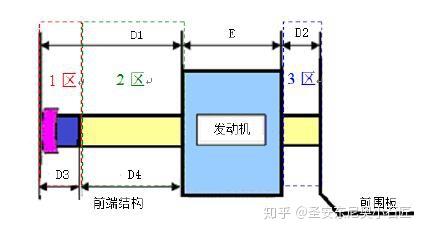

在这张图中,1区是保险杠骨架总成(其中包括前保险杠和吸能盒子)、2区是发动机前端纵梁、3区是发动机后端纵梁。

车身前端整体结构的设计中有两个关键问题。

1.碰撞的能量分配。

2.能量的传递。

工程师通常会首先制定碰撞能力吸收的分配比例,之后跟具体量对1、2、3区的局部进行设计。

在低速碰撞时, 主要起吸收能量作用的1区里的吸能盒 。

而前保险杠的主要作用 将碰撞能量传递到吸能盒子。

在高速碰撞时, 主要起吸收能量作用的是2、3区防撞纵梁的压溃变形。

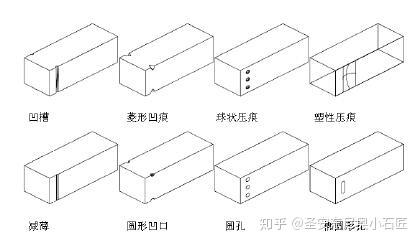

工程师为了保证防撞纵梁的压溃变形,而非弯曲变形等其他变形方式。通常会在诱导槽上下足功夫。

从车身的正向设计流程角度来看,

一些拆车节目从前保险杠的厚度以及长度判断车身结构安全性 根本就是无稽之谈 。

汽车本身就是一个 复杂的系统, 任何从局部判断整体这样“管中窥豹”的方式 都是非蠢即坏的。

所以结论就是:拆车节目压根就是离谱的。

量厚度、称重量这是收垃圾的做的,

整体设计、局部优化、实现仿真目标这才是工程师做的。