勃拉姆斯《第一交响曲》——二十一年磨一剑,被誉为“贝十”的史诗级巨作

文/@御玺

音频链接:

http:// music.163.com/playlist/ 1989466293/65703155?userid=65703155 (@网易云音乐)

本文首发于

每晚一首古典音乐

专栏,敬请诸位关注。

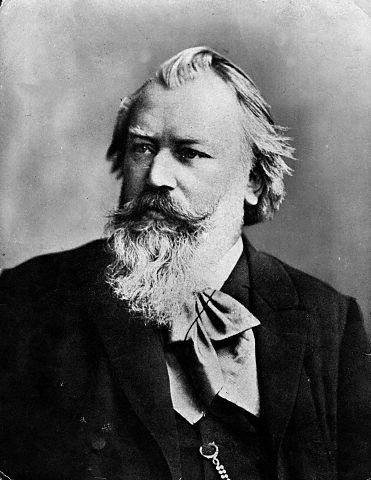

《c 小调第一交响曲》是在浪漫主义中期与巴赫、贝多芬合称“三 B”的伟大德国作曲家约翰内斯·勃拉姆斯(Johannes Brahms)的作品。他的交响曲中既有古典主义的复调主题发展和对位技巧,但同时充沛着浪漫主义的丰富和声进行和浓郁音响色彩,可以说,勃拉姆斯的作品在古典主义的外壳的包裹下蕴藏着浪漫主义的内涵。

作为一个严谨的完美主义者,《第一交响曲》从 1855 年开始创作,1876 年才停笔,历经整整二十一年。完成时,勃拉姆斯已经 43 岁。此曲的写作之所以耗时长久,并不是因为勃拉姆斯忙于其他作曲工作,而是其态度十分慎重。勃拉姆斯立志要写便写出能和不朽的九大交响曲并驾齐驱的作品,以不辱前人风范。所以他不惜半生推敲、琢磨,才写出了这首能和贝多芬交响曲相提并论的登峰造极、光芒万丈的巨作。乐曲中充满了斗争、烦恼、苦闷、失意、喜悦等情感的交织,是遍历人世沧桑者最伟大的精神安慰,也是勃拉姆斯留给世人的精神至宝。

这部作品在卡尔斯鲁厄首演后,被指挥家冯·彪罗男爵称为“贝多芬的《第十交响曲》”。的确,《第一交响曲》继承了贝多芬从黑暗到光明的史诗般构思方式。从结构上说,它有贝多芬《第五交响曲》的影子;而它的第四乐章的第一主题与贝多芬《第九交响曲》第四乐章“欢乐颂”的旋律更是极为相似,是勃拉姆斯对贝多芬这位不可逾越的伟人的致敬。勃拉姆斯自称在写该乐章第一主题首次由弦乐宣讲出来的时候,心中想着《约翰福音》中的语句:“我在父里面,父在我里面。”

听完这首曲子后,你应该就能体会到,勃拉姆斯这呕心沥血的二十一年里没有一秒是在浪费。

第一乐章 ,近似如歌的行板,快板,奏鸣曲式,c 小调,6/8 拍子。

该乐章情绪的增长和减退都很明显,使用一些主题的对比、交织和变化,以揭示这出独特戏剧的矛盾内容和深刻而多方面的内心体验。

乐章一开始,两条分裂开的半音阶组成的引子缓慢地展示出悲剧性的曲调,预示了整首交响曲的内容。演奏的八分音符均匀进行,使人捉摸不到节奏的变化规律及音高的变化,造成一种无处可依的心理,从而创造出一种阴暗而不祥的背景,这段引子,旋律只是漂在低沉的背景上,总体色彩效果是一种凶兆的、阴暗的、叹息的、呻吟的和尖声叫喊的感觉。引子渐渐平息,音乐情绪一下出现了转折,一曲悲剧的宏伟序幕刚刚揭开,剧情的发展却将听众引向另一个极端。

呈示部开始,第一小提琴率先奏出第一主题,这个主题由大小调交替组成,它简明朴实,活泼的快板中还采用了大跳进行,音乐情绪充满了一种激奋的热情,青春的活力表现得淋漓尽致。这个从低沉中脱颖而出的主题的出现是爆发性的,旋律发展进行中有万马奔腾的气势,有叫啸和跳跃,也有挑战和鼓动,还有命令,像一幅史诗般战斗场面的画面。过了一会,整个情绪慢慢转向平缓,戏剧性激烈斗争的形象被第二主题所代替,一个短暂的宁静出现了。

这个乐章的展开部是紧凑的,引子中的动机在这里出现了一下,音乐显得有点呆滞,不同于原来的是它却有圣咏的气质,力求柔言絮语般的庄严。一些对比性形象在这里相互对照,一步步推向强劲的力度。随后,音乐到达高潮,原先在乐章开始时奏出的那个“阴暗而不祥的背景”的因素也来到这里,它同贝多芬《第五交响曲》的主要主题和《英雄》交响曲中的一个展开部的高潮有点相象。

再现部的音乐基本上是依照原呈示部的素材使用顺序而作成,尾声中再次浮现出引子的动机。弦乐器组最后一个拨弦音把第一乐章带入寂静,音乐结束在悄然之中。

第二乐章 ,持续的行板,E 大调,3/4 拍子。

第二乐章带有类似第一乐章的寂寥阴暗的悲剧色彩。但它并不流于感伤,反而给人以高雅、与众不同的脱俗之感。它相当于一首抒情诗,听起来格外温暖和诚挚,使人想到平静的大自然景色,赏心悦目的风景画,悠然的休息,明净的回忆、然而有些伤感。当然,听过音乐,会使人想到贝多芬对生活的体验,一种静观中产生的梦幻和沉思的心境:不管是痛苦还是甜蜜,是悲伤还是喜悦,是安宁还是兴奋、都渗透了一种失意和抑郁的成分。这些与第一乐章浪潮起伏的发展有鲜明的对比。

音乐一开始,就由小提琴奏出第一主题。由于结构不是连绵不断的大篇幅的进行,而是两小节一停,并且停在弱拍,这样很具有语调特点,听起来很是含蓄,好似透过泪珠的笑容。一支美妙的旋律。

在第一主题抒情结束后,双簧管便接着孤独地奏出乐章的第二主题:这支旋律的大部分,有三短一长(贝多芬《第五交响曲》“命运”主题特点)的节奏连续反复,显然与命运题材有关,但进行是音阶式的,而且老是在三四个音内环绕,造成一种美丽可亲但同样悲切感人的效果,这是勃拉姆斯在诉说一个受折磨的心灵的深沉悲叹。

为了突出“孤独”的情调,勃拉姆斯在处理抒情性主题时总是让某件乐器在没有其它伴奏背景的情况下演奏,这在传统配器中少见,但这样可以很好地突出个别乐器的纯净音色。这一乐章中,弦乐器和木管乐器用得较多,它们时而相互支持和渲染,时而用作音色的对比,表现酸甜苦辣的滋味交互混合,如痴如醉,心情极端繁复。当然,也出现过热情的乐句和流畅的新主题片段,弦乐器的跳跃乐句造成音乐推向前进的动力,似乎提醒主人赶快脱离梦境,双簧管还演奏起较为直观的呼唤式旋律。这是第三乐章的基本主题的预示。

第三乐章 ,温雅而略快的快板,降 A 大调,2/4 拍子。

根据贝多芬以来的传统,一般交响曲的第三乐章都是活泼的诙谐曲,而勃拉姆斯却不采用此种手法,并且避免袭用古老而传统的小步舞曲,自创新风格写成了典雅的乐曲。在本乐章中,可以深深体会到勃拉姆斯那淳朴心灵的寄托所在,然而旋律间同样荡漾着淡逸的寂寞感。本乐章用复三段的形式写成,这已经是较大的曲式结构了,但还是它相当于一首小型的间奏曲。这一乐章仍然采用类似前一乐章的抒情性手法,音乐有清淡、忧郁之情,而偶尔也有接近幽默的曲调。

单簧管清新透明地奏出第一主题。勃拉姆斯对这一主题作了反复陈述的处理,在主题反复之间、有一段诙谐性的穿插。这一穿插段虽不算长,但它对音乐的节奏和样式的变换起到很好的调节作用。

乐章当中有一段以木管乐器同弦乐器欢快的对答的进行受贝多芬的影响较大,具体表现在木管乐器演奏的旋律线条上,开始进行明显有贝多芬的“命运”主题的痕迹,而接在后面的旋律在线条上又有贝多芬《第九交响曲》中的“欢乐颂”主题的影子。

最后,开头一段的音乐再次出现,随后在管乐的吹奏下逐渐淡出。

第四乐章 ,缓板—稍快的行板—不过分但辉煌的快板—甚快板,奏鸣曲式,C 大调,4/4 拍子。

这是一个十分重要的乐章。一方面,由于前两个乐章远离慌乱、不安和斗争的形象,只是一种安静、平和的诉说,特别需要在它们的后面有一个强烈的对比;另一方面,它需要重提第一乐章的事情,作为发展,它必须超过第一乐章的分量;还有,它作为终曲要对整首交响曲有一个彻底的总结,这个总结必须尽可能的精彩。所以,从长度来看,这个乐章几乎占了全曲的二分之一,它就是整首交响曲最有力和戏剧性的中心。作曲家在对这首终曲的处理时,继承和发展了贝多芬交响曲创作的传统,一些音乐构思和形象的形成,或多或少地以贝多芬的“从黑暗到光明”的发展原则为依据。

乐章开始,手法类似第一乐章,也从一段引子开始,这段引子似有山穷水尽的感觉,绝望产生了,乐队在恸哭,先是低低的、遥远的,然后一步步明晰,一步步扩大,一步步靠近,全部弦乐组一阵神秘的拨奏,定音鼓轰轰作响尤于波涛起伏。接着,一支法国号在小提琴的颤音背景上和蔼地奏出一个动人的旋律,好一派田园景象,随后长笛立即重复演奏,赋予大地一片冰冷的银色世界。据说这是勃拉姆斯在阿尔卑斯山听来的曲调,难怪听了它会感到春意盎然,这是光明出现的信息,像胜利的曙光。接下来,大管和长号奏出一个圣咏旋律,使音乐总的情绪一时变成更加平静、安宁。这样的引子为进入乐章主要部分那种辉煌的发展做好了准备。

弦乐器终于“歌唱”起了第一主题,这个主题在C大调中显得十分纯朴,没有一个变化音,节奏平和,好一首道地的阿尔卑斯山曲调!简直让人感到心醉。它在句法结构上像贝多芬《第九交响曲》中那首“自由的颂歌”;它堂皇、雄伟,语调适中,不像贝多芬那首“颂歌”那样接近于呐喊,不过,我们还是能从音乐中感受到贝多芬巨人般的步伐:勃拉姆斯为什么在这首交响曲中大量运用了类似贝多芬所用过的东西呢?如果单从受到贝多芬的影响这方面看是不足取的,应该看到,勃拉姆斯有意识地在旋律、节奏与和声等方面都接近于贝多芬,目的在于象征意义,在于表现人类友爱和光明战胜黑暗。从发展的眼光看,这支令人感到温暖的阳光和鼓舞的力量的旋律,正好与引子形成对比,它彻底洗刷了引子中的绝望和不安,然而,是通过暴风雨般的斗争来完成这一使命的!

第一主题加快了戏剧性的发展,在它几次反复后,音乐又对引子的法国号略微回顾,接着还是用小提琴乐器声部,它轻盈地演奏出了第二主题。然而,这优美的第二主题却受到另一个低音旋律的不断推进,这个低音旋律是动机反复形成的,组成动机的是四个下行的音,一拍一个,像是前进的步伐,也是一种内在的力量。

呈示部两个主题的使命完成后,音乐却不像传统那样进入展开部,而是直接到了再现部,展开部被省略了,所以展开部的手法统统被留到了再现部使用。

再现部,一首宏伟的欢乐颂歌奏响了,开始,弦乐器以火一般的热情,奏出了“阿尔卑斯山曲调”。在音乐发展过程中,这个主题被作了多方的变化,勃拉姆斯充分发挥了自己的创造性、条理性,驾驭着这匹音乐战马一步步冲向高潮,当音乐到达结尾时,乐队中的铜管英勇地冒出头来,顿时,雄浑嘹亮的音响充实了全部乐队,戏剧发展到了极端!最后,这部C小调的交响曲使用了C大调强有力的主和弦作为结束,大三和弦那光明的音响,表现了胜利和凯旋的气氛。

参考资料:

谭雅如. 勃拉姆斯《第一交响曲》分析及诠释[D]. 华东师范大学, 2007.