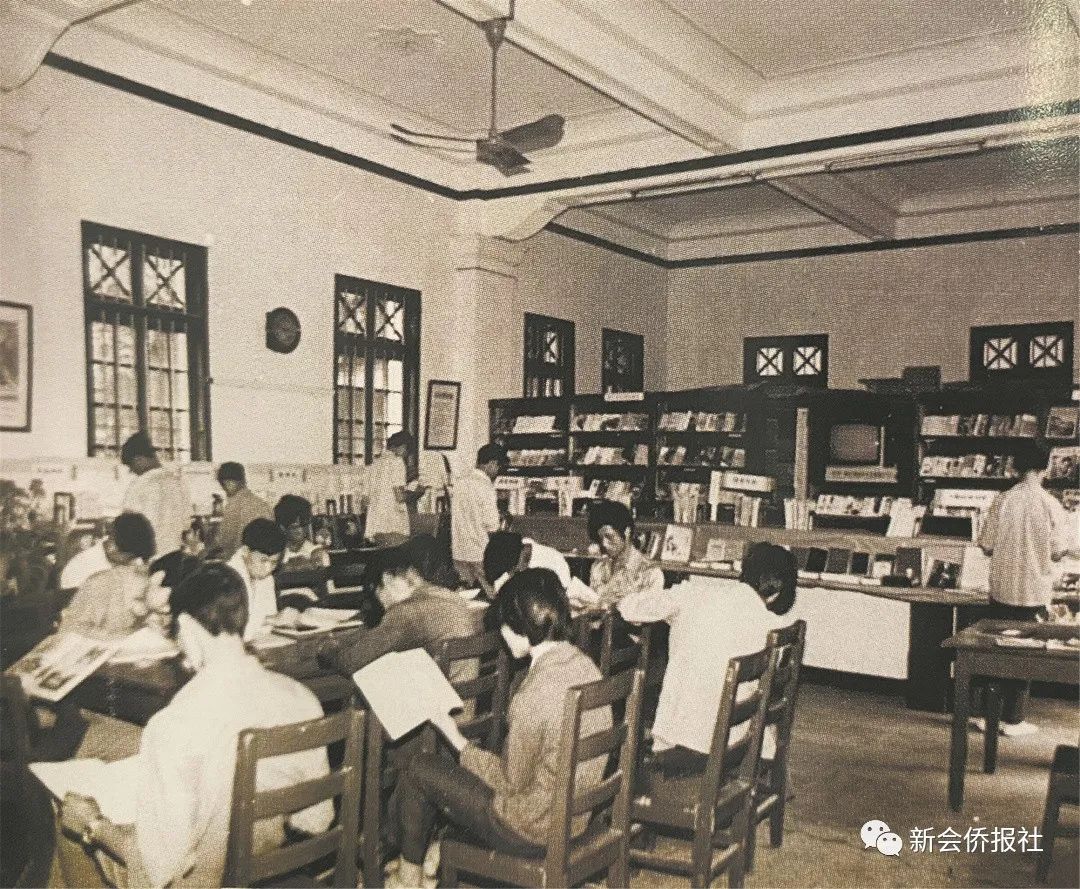

书本是过去式,但修复是现在进行时。“每一本书都是一个有血有肉有灵魂的生命,古籍修复关键是要耐得住寂寞,是修艺,更是修心。”谭锦华坦言道,这次修复后,因为现代修复工艺的提升,加上保存得当,可以保存更长时间。

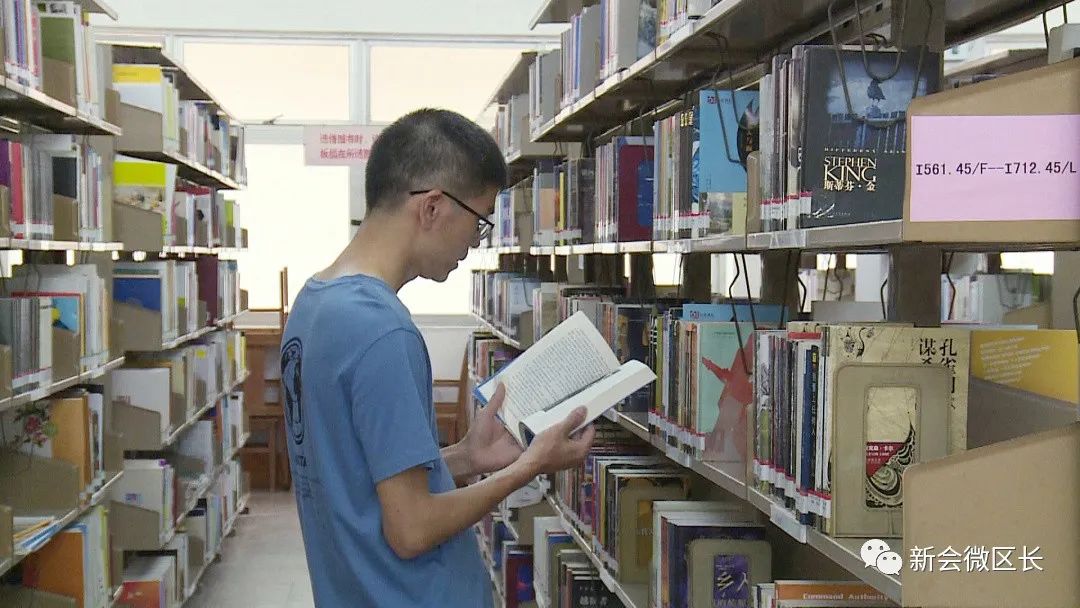

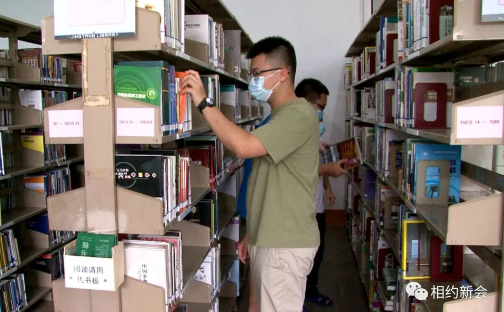

为了提高古籍文献的利用率和保存度

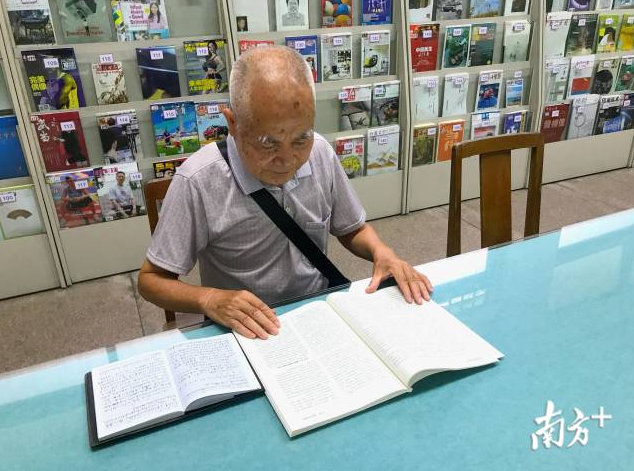

图书管理员赵剑宏通过

非接触性彩色扫描机将古籍

“带进”电脑屏幕

他熟练地操作着电脑,把整理好的古籍扫描整合,分类上传到古籍数据库,方便古籍保存和读者查阅,避免了人为因素对古籍造成多次伤害,计算机专业出身,又是90后的赵剑宏,将古籍数字化处理,很大程度上解决了古籍保护和使用之间的矛盾。

李霭莹摄

景堂图书馆自2005年就实施古籍保护计划,并在2007年参加中华古籍保护计划,先后安排人员参加国家级、省级古籍保护培训班,于2015年全面完成馆藏古籍普查登记工作,

是广东省第一批古籍重点保护单位,其古籍整理、修复、保护及开发利用工作水平,走在同级单位的前列。

景堂图书馆重视特色馆藏资源的搜集整理,

在近百年的建馆历程中,

积累了丰富的具有新会地方特色的文献资源,

成为景堂图书馆的

馆藏资源特色和服务优势。

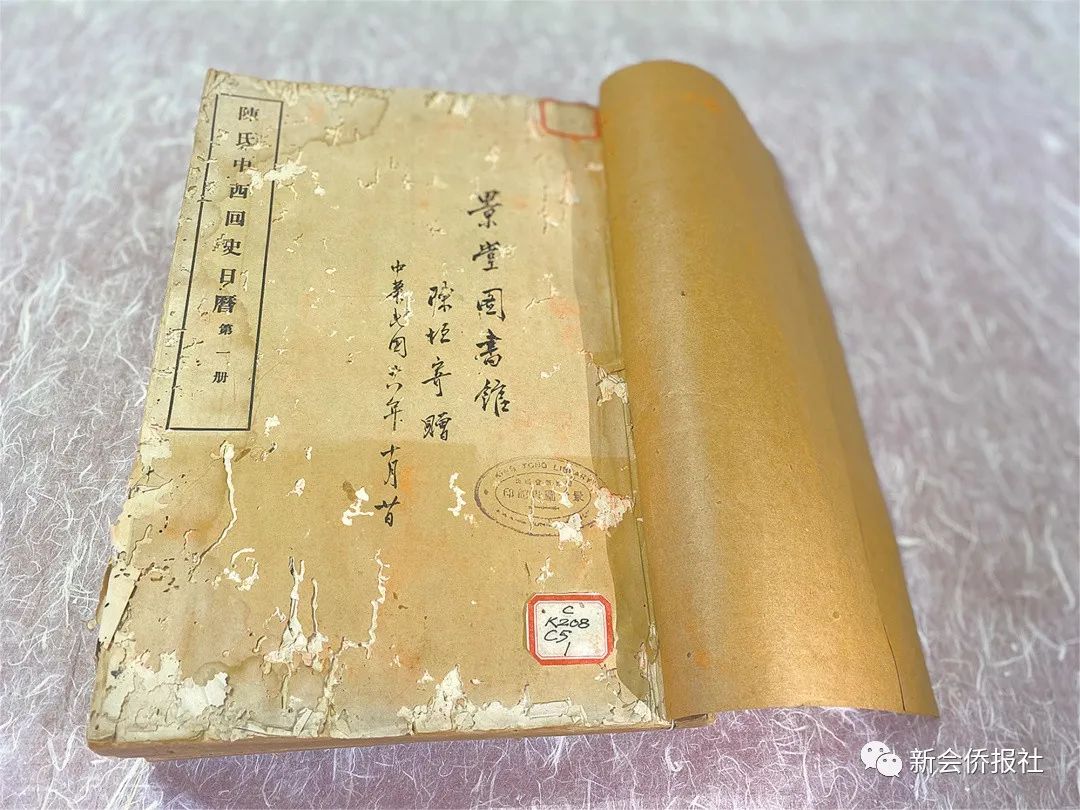

这里现在收藏了50多万册纸质文献,其中,包括数量可观的地方文献、华侨史文献、家谱族谱等珍贵史料,是其他同级图书馆所不及的,其中不乏珍贵的手稿和善本,它们见证了新会文明的繁荣发展。

这里是一座被封印的宝库,每套古籍文献的题名、卷数、作者、版本、存卷、册次等都有详细记录,珍藏的明嘉靖四十三年《大学衍义通略》被列入国家珍贵古籍名录,其他21套古籍名录被列入广东省珍贵古籍名录。

这些保留在景堂图书馆的古籍文献大多来自民间,二十世纪五十年代,新会区组织了文物征集活动,到乡下收集古籍文献,收集回来后,登记造册,原本散落在民间的遗珠有了归宿。

“那时候的人很乐意把自己的珍宝奉献出来,也为历史的延续作出了巨大的贡献。透过古籍上的印章,考究古籍文献所经历的岁月,仿佛和历史对话。”景堂图书馆副馆长谭红霞说道。

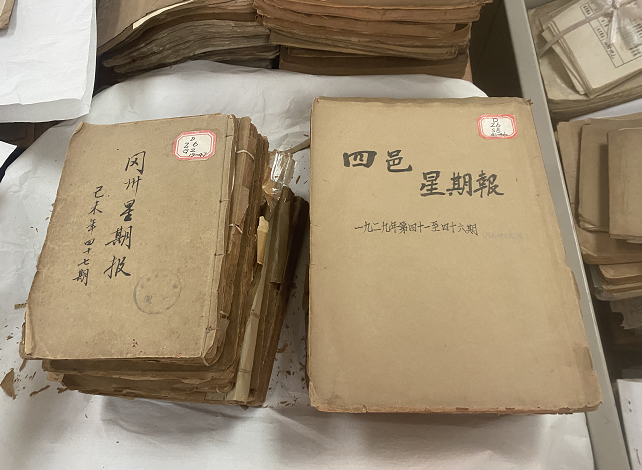

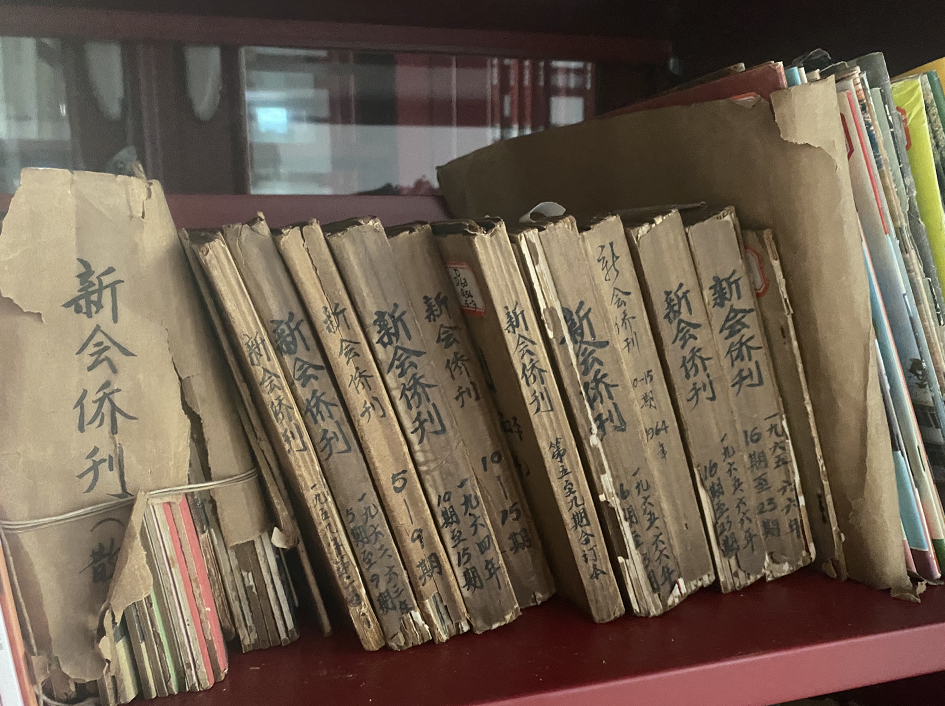

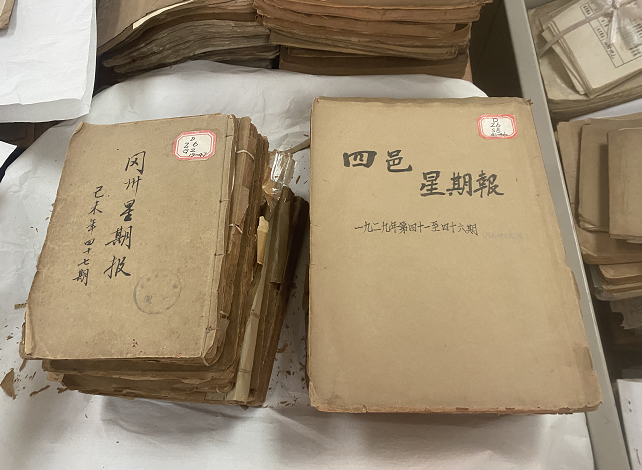

新会是著名侨乡,馆内的华侨史文献收藏丰富,包含新中国成立前本地报纸20种,如1917年的《四邑平报》、1925年的《冈州星期报》等,是研究华侨史的珍贵史料,对建设新宁铁路等历史事件均有记载,长期受到国内外研究华侨史专家的重视。

岭南古琴资料也是景堂图书馆不可多得的珍宝。七百多年前,南宋亡于新会崖门海战,在新会民间遗落了不少宋王朝南迁时带来的文化遗产,古琴艺术是其中之一。景堂图书馆所藏《古冈蔗湖琴谱》为代表的岭南古琴资料,记录了陈白沙、黄景星等对宋灭亡后遗落民间琴谱的整理,反映了古琴艺术在新会地区的传播和繁荣,是新会被誉为岭南琴派的发源地资料证明,是备受琴界关注的特色馆藏。

景堂图书馆长期搜集收藏新会地区的家谱,现馆藏新会族谱家谱68个姓,910多本,出版《新会家谱提要》,吸引了不少海内外新会人来馆寻根,尽显本土特色。现在,景堂图书馆的工作人员还经常拿着机器去乡下,把乡亲们的族谱扫描回来做成电子版,以便永久保存。

景堂图书馆馆史资料更不必多说,

在近百年的发展历程中,

从华侨办馆到政府办馆,历经不同的历史时期,

积累了大量的馆史资料,

是研究我国图书馆事业发展史

和华侨史的珍贵史料。

目前景堂图书馆正与国家图书馆合作,

准备出版馆史资料汇编,备受业界关注。

陈门仔摄

景堂图书馆

是一个关于梦想的故事,

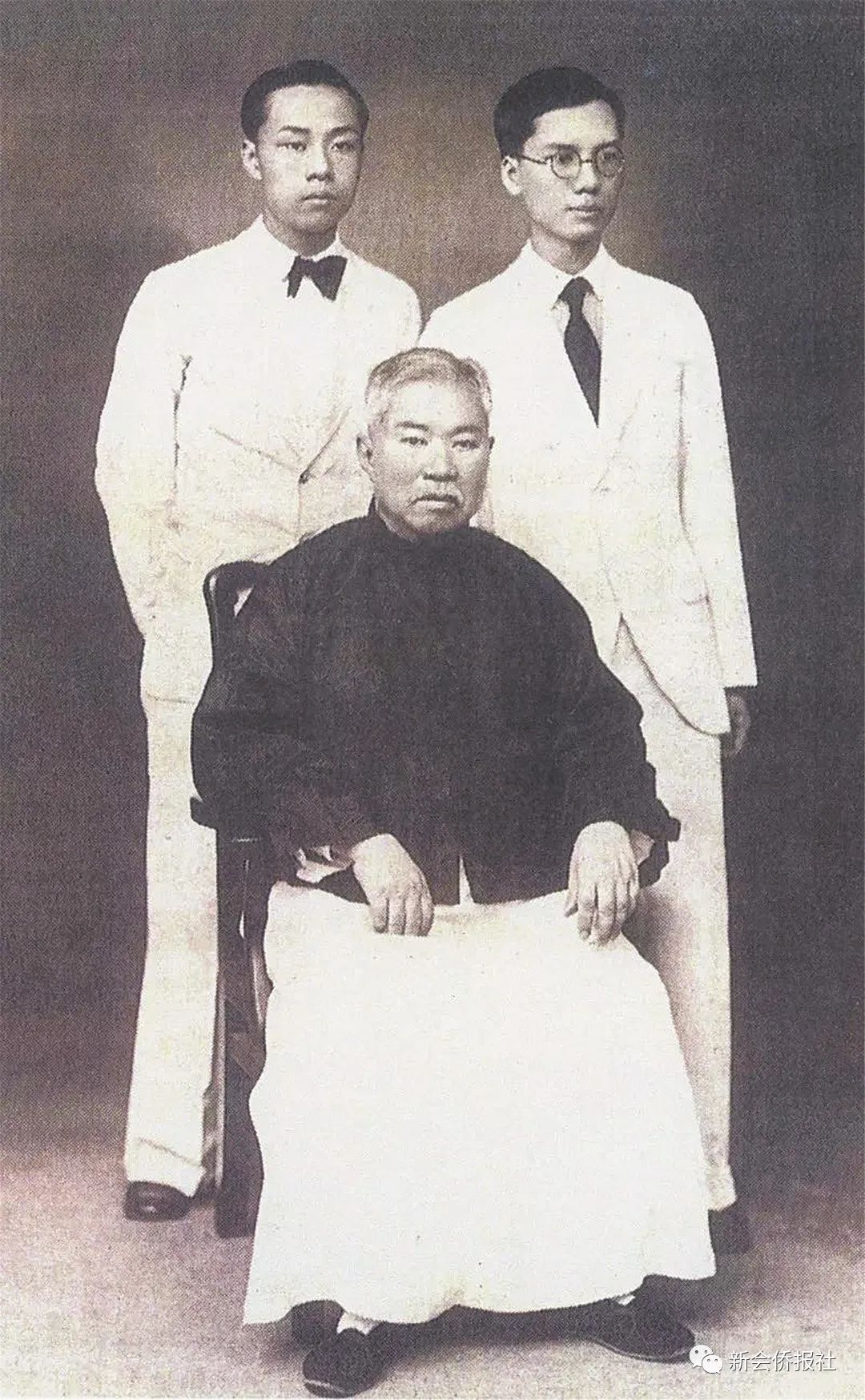

这个梦想连接着在香港声名显赫的

冯氏家族和景堂图书馆的坎坷历程。

据《冯氏务滋堂家谱》记载,冯景堂(1834—1883)“生平孝友慈惠仗义轻财,待侄辈如已子,对于乡间公益如捐修石路修筑围墙等事不遗余力。”临终前他郑重嘱咐长子冯平山:

“发达了,要办文化教育事业。”

尽管他并不知道儿子能否发达,却固执地留下了这样的遗嘱。

这样一个目标对于年轻的冯平山来说,

不啻于泰山压顶,

可是,冯平山没有埋怨,

他把这个梦想深深地埋在心底,

开始了艰难的跋涉。

他在新会购买了仁寿坊谭姓大屋,拆除兴建图书馆。图书馆于1925年6月建成,以其先父景堂的名字命名,建筑费达6万余元。对于图书馆的组织架构,冯平山也作了周密的安排。他设立了冯氏教育董事局,景堂图书馆直辖于董事局,董事局设董事5人,由平山聘任;图书馆设馆长一人,主任一人,由董事局聘任;馆设馆员若干人,由馆长提交董事局会议通过后荐用。

冯耀华摄

当时,冯平山在英国伦敦请人雕塑了景堂的铜像,并千里迢迢运回安放在庭院之中。时任省教育会会长、后任中山大学校长的金曾登手书《景堂像碑记》:“晚值清政不纲,鉴于国内形势,知非提倡社会教育不为功,弥留时犹谆谆以此为嘱其长子平山君,勉绍厥志,经创办义塾小学校、职业学校尚不取自以为足,民国11年复建筑图书馆于邑城……”。

冯氏自费筹建公共图书馆的义举

在社会上引起了非同寻常的震动,

就连时任国民党中央执委常委宣传部长、

国史馆馆长的戴季陶也亲自

为景堂图书馆后座二楼顶端

书写“智识府库”4个大字。

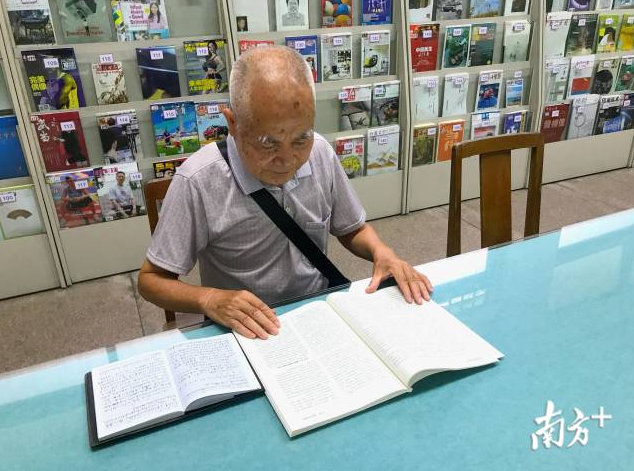

上世纪80年代的阅览室(资料图片)

新落成的景堂图书馆馆舍为钢筋混凝土建筑,占地1000多平方米,分前后两座,前座为两层,后座为三层,前后座之间为花园,馆舍后座背后亦是一个小花园。从此,新会有了一座存放文化资料的宝库,百姓有了一个看书学习的理想场所。

曾经,

有外来务工者给东莞图书馆留言:

“虽万般不舍,然生活所迫,余生永不忘你。”

相信景堂图书馆

对于世世代代的新会人来说,

是过去,是现在,余生永远都有你。

粤公网安备 44070302000670

粤公网安备 44070302000670