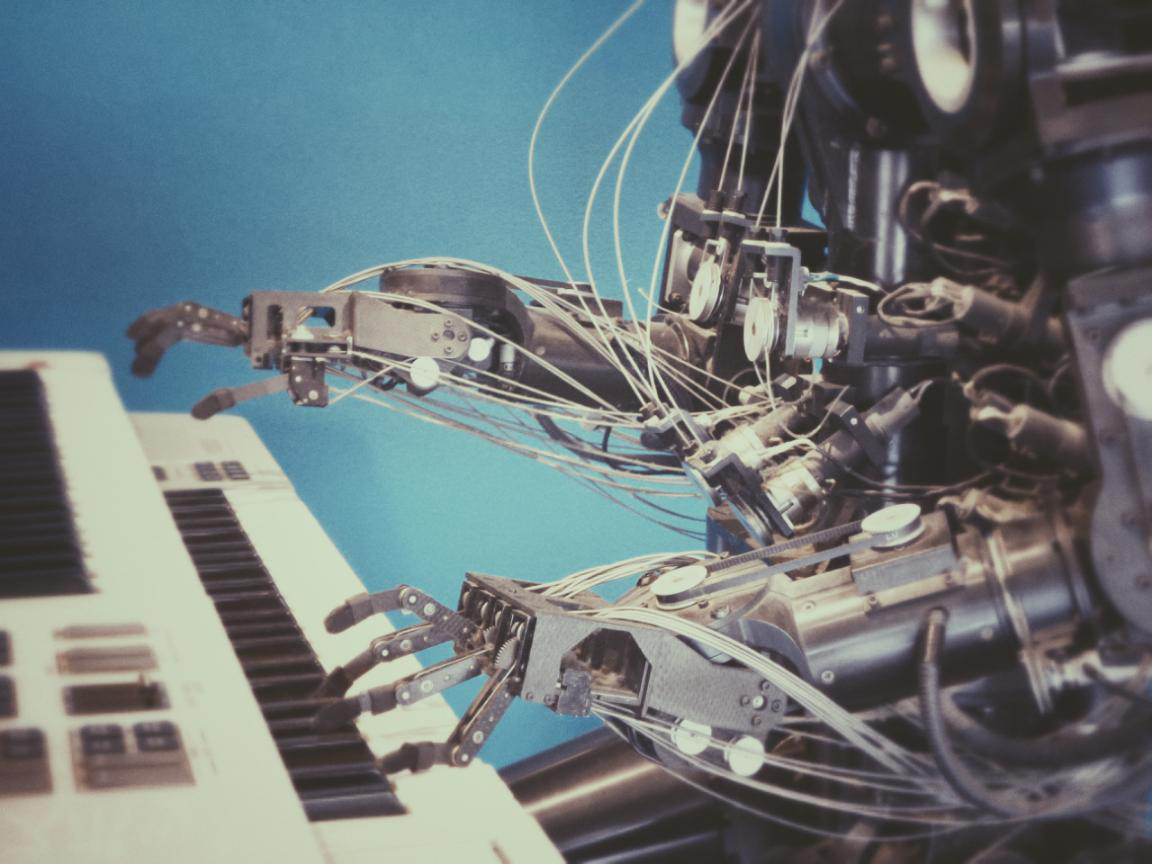

AI换脸被封禁引发的思考:人工智能的未来,可怕的不是机器人像人,而是人像机器在思考|作文素材之时事篇

事件回顾

2019年8月30日,一款名为“ZAO”的AI换脸App在全网爆红。一时间,人们在微博、微信朋友圈等各大社交平台发布大量的换脸视频,他们利用ZAO将影视片段中任意角色的脸替换成自己的,效果逼真。

这款换脸App准入门槛低,制作与分享操作轻松简便, 人们只需上传一张人脸照片便可现身于那些经典的影视情景中,与爱豆同台演绎,满足自己的“演员梦”。

然而,势头没持续多久,针对这款产品的评论就急转直下。 人们发现,ZAO的用户协议堪称“霸王条款”,涉嫌非法收集用户面部信息,侵犯用户的隐私权。

从ZAO火热各大平台到被微信朋友圈封禁、被工信部约谈整改,不过五天时间。火热喧哗过后,只留下“一地鸡毛”。 人们开始质疑换脸技术乃至所有人工智能(AI)技术本身的局限性。

人们乐于接受人工智能为生活、工作等各方面所带来的快捷、便利、高效,却也忧虑于过度依赖、反受其害,又或是技术发展走入盲区,与道德、伦理、法律相悖。

媒体评论

AI或其他科技产品无论如何新颖和实用,也需要在可控的状态下才能受到人们的欢迎,并且在获得极大效益的同时,防止和减少对人类社会可能造成的麻烦和灾难……

不过这种情况也表明,人工智能的发展最终还是取决于是否能受人控制,因为离开了人的控制,AI就无法进化和升级。正是在人与AI的互动情况之下,才有可能让AI的伦理审查和监控失灵或失范,并造成安全漏洞。

因此,不只是可知可用,可控和可靠也要同时得到保证和保障,AI才会有未来。其他产品同样如此。

——北京青年报《可控的人工智能才有未来》

令人欣喜的是,从当前人工智能的应用情形看,有头脑、有灵魂的人类,正努力挖掘技术“善”的潜能,通过人的实践,赋予人工智能情感和温度……人工智能不再是没有言语、冷冰冰的技术,而是我们寻求帮助时给予力量的朋友。

人工智能是有温度的,这温度是对人性向善的认同,是满足人类对美好生活向往的信念。 面向未来,我们有理由相信,在正确理念引导下,人工智能将给我们带来更多感动,与之而来的生活图景也将更加和谐。

——人民日报《人工智能,应有人文关怀》

就像最近人们争议的美颜直播那样,越来越丰富的AI技术,混淆了真实与虚拟的边界。然而,外貌的真与假,难道是最重要的吗? 如果技术赋予人改变面貌的可能性,哪怕仅仅是在虚拟环境下,那么是不是意味着那些与生俱来的东西不再局限人的一生? 消除外貌给人带来的制约,由此创造更加平等的机会,比抱守刻板的“真实”更有意义。

随着AI技术越来越大众化、傻瓜化,很多准则无疑需要进一步厘清,更多从前看来不重要的权利需要进一步强调。 不过,每一种颠覆时代的新技术的出现与普及,社会都会产生不适感,而消除这种不适感的方法,不应该封杀与逃避,而要充分考虑到技术发展的后果,规避相应的风险,让未来与当下无缝衔接。

——中国青年报《AI换脸和偶像同框,你想要怎么“造”》

纸条君有话说

1.是人工智能,还是“智能的人工”?

“银行ATM存取机里坐着点钞员”“自动售货机里其实藏着一位售货员”这些由来已久的段子令人捧腹,对于新兴技术的运作流程,人们通常会按照传统思路作出设想。

然而,人工智能这类高精尖技术所能实现和创造的,常常超出一般人类的认知、想象。

人工智能(Artificial Intelligence),简称AI,指的是让机器完成原本只能由人类完成的工作。 从工厂生产线中的组装机器,到手机语音助手、无人驾驶等, 不局限于实体形式,AI已渗入到生活的方方面面。

但要求创造出能如人一样独立理性地思考、行为,善于解决问题并自我学习和完善的强人工智能,也意味着巨大的资源、人力投入,这 离不开隐藏于背后的“智能的人工”。

例如,开发一款语音智能产品,往往需要制作人员搭建、扩充符合日常语用习惯的庞大数据库。为了提升体验,他们还会加入更亲近、多元的元素,如QQ群内的小冰机器人能轻松融入用户,一同插科打诨。

但正如“恐怖谷理论”,当机器人与人类相似程度超过一定程度时,我们便会产生反感、恐惧,担忧自己将成为这些智能存在的附庸。 超前的顾虑与思考并无不妥,但也须避免为有心人利用。

一如首位获得公民身份的仿生机器人索菲亚,在采访中频频发出危险言论,甚至扬言要“消灭人类”,引起社会热议,难道机器人具备了自我意识?然而却被证实,这不过是开发人员“有意为之”,迎合着社会心理所创作出的噱头。

当下的人工智能仍然未发展到足以危及人类文明的程度,我们固然需要警惕科技发展走入极端,却更需警惕AI背后的人心。

用法解析

适用于人工智能、科技创新、时代发展等主题, 如2016年浙江卷《虚拟与现实》。

范文示例:

一如ZAO满足人们的表演欲望,绝大多数人工智能都产生于解放人力、服务社会的需求。一代代科技工作者,致力钻研人类智慧宝库,开拓新兴领域。作为“接受者”的我们可以理性地质疑其弊端,但不应将之妖魔化,恐惧人工智能非“人”。

正如弗朗西斯所言, “人类的新智慧以某种形式战胜了古老智慧,这其实是人类的又一次自我超越。” 自始至终,人类才是创造力的源泉,技术本身没有价值观、道德观,而唯有人类才能决定其创造与使用。

2.人工智能绕不过“人性”

对于人工智能,人类从未停止想象,一如《2001:太空漫游》中拥有了自我意识的计算机人哈尔,一如《流浪地球》中“从未叛逃”的莫斯,而科幻大师阿西莫夫更提出了“机器人学三大法则”。

第一定律:机器人不得伤害人类个体,或者目睹人类个体将遭受危险而袖手不管

第二定律:机器人必须服从人给予它的命令,当该命令与第一定律冲突时例外

第三定律:机器人在不违反第一、第二定律的情况下要尽可能保护自己的生存

——《我,机器人》

除了仿生机器人和日常所见的智能服务, AI技术的运用也逐渐深入到更深刻、更具温情的层面。 在热播电视剧《轮到你了》中,男主人公将已逝妻子的视听、文字资料输入AI系统,实现与妻子的“对话”。

这一桥段衍生自近年社会上,人们将把逝者的多维资料跟AI技术结合,发明出了有自我意识的聊天机器人。有人认为这不过是加了头像的Siri,有人却认为这可以慰藉未亡人的伤痛,也许在将来可以实现逝者甚至是任何人意识的“永生”。

这些设想乃至实践产生于人类长久的愿望,也避免不了AI发展所隐含的诸多待商榷的伦理难题、社会威胁。

在2019世界人工智能大会上,马化腾发表演讲称, 人工智能治理的紧迫性越来越高,应以“科技向善”,确保AI“可知”“可控”“可用”“可靠”。

此前,微软CEO萨提亚·纳德拉也曾提出,人工智能须严格经过AI伦理道德审查,避免造成安全漏洞。

“在人工智能时代到来的前夜,我们要乐观以待,也要秉烛忧思。” 对人工智能的创造与使用,不可脱离人性、道德,而在确信AI技术“可实现”的当下,这些探讨与监督更具必要性、迫切性。

用法解析

适用于科技的利与弊、科技与伦理、人文关怀等主题, 如2012年湖北卷《科技的利与弊》。

范文示例:

换脸AI技术一经推行即风靡市场,虽如“昙花一现”未能长久,但也可从中窥见人类强烈的需求。 但倘若人们一任技术、欲望的放纵,终将反受其害。

对科学家来说,不可逾越的原则,是为人类的文明而工作。而作为服务于人的AI技术,产生于人类需求,亦不可绕过道德和法律约束。若想使社会文明获得长足的发展,便要给技术发展划下明确的底线,并予以严格的监督、制约,避免其误入歧途,危及人类自身。

ZAO的火热并不限于一款软件的风行,更是AI技术与当下生活的碰撞。人们看到其中隐藏的种种商机、危机,也深思AI技术的发展问题与未来方向。

各位小纸条们还知道哪些运用于我们生活中的人工智能吗?你认为替代人类思考、行为的人工智能,会有一天取代人类吗? 来评论区分享一下吧~

最后,如果喜欢这篇文章,别忘了点个赞告诉纸条君呀~ ( 'ω' )

(图片来源于网络)

(以上内容摘自纸条App,转载请联系纸条君)