24帧电影基于“视觉暂留”?一个持续百年的错觉。

文章有点长,主要结论如下:

1. 24帧与视觉暂留无关 ;

2. 运动视错觉的下限 可能 是16帧而非24帧 ;

3. 电影制作至今仍使用24帧是历史偶然形成的行业规范,由于其在电视广播时代的 良好工程性质 而得以推广、保留的结果 。

本文部分整理自

人眼帧数最多就30,那李安120帧的电影有什么意义? - Mon1st 的回答,增加了对24这一“幻数”来源的探究。

24帧来源的误解

电影二十四帧每秒是由人类视觉暂留的现象所决定的。

这是一个持续了一百年的误解。

与电影放映速率相关的是闪烁融合 (flicker fusion) 现象。闪烁融合是指当光源闪烁(亮-暗-亮)的频率超过一定值时,人们就会意识不到闪烁而感知到一个较暗的光源 [1,2]。

针对这个现象关键的数值也不是帧率,而是快门切换速度(闪烁率 flicker rate)。

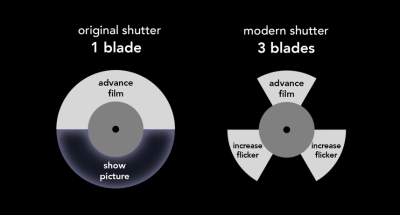

电影放映机是用旋转的快门来实现帧与帧之间切换的。这意味着在帧与帧之间会有一小段黑暗的时间 [3]。早期的静默片是在16帧左右拍摄。如果用单叶片旋转快门以16帧/秒播放,就会出现长达 1/16/2=31.25ms 的黑暗,闪烁现象会很明显。因此,许多静默片放映配备的是 三叶片快门,以16转/秒旋转,达到48帧/秒的闪烁频率 (此处之前误作48转/秒,实际是16转每秒,其中每转一圈同一图像闪烁三次) 。投射在屏幕上的实际上是:第一帧,黑暗,第一帧,黑暗,第一帧,黑暗(胶卷快速转到第二帧),第二帧,黑暗...... 而这些短暂的黑暗我们通常察觉不到,因为人的闪烁融合阈值约在 50Hz以下 [2]。

有声影片出现时,随着技术进步人们开始使用24帧/秒的摄像机。这就允许部分放映机采用双叶片快门的设计:

这样24帧的胶卷在24转/秒(旋转速度)时也达到了48帧/秒(闪烁速度),每帧实际出现两次。更为常见的则是用三快门,72帧/秒的设计。

早期的电影理论认为闪烁融合现象可以被某种“视觉图像在视网膜的暂时停留”所解释,而这种暂留的影像又进一步与新输入的视觉影像“融合”,从而形成运动。这就像以太一样,这一“融合产生运动”的过程并不存在。实际上,运动幻觉的机制仍然不完全清楚。对这一问题的描述和一些心理学现象可以参考:

人的大脑是如何识别某一物体并检测到运动的? - Owl of Minerva 的回答 电影是根据似动现象还是视觉暂留发明的? - 江寒园的回答特别是在

江寒园的回答中提到的 Wertheimer 实验实际上 排除了视觉暂留对运动幻觉的贡献 :

作者:江寒园

链接:

电影是根据似动现象还是视觉暂留发明的? - 江寒园的回答来源:知乎

著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。

然而在1912年,马克斯·韦特海默(Max Wertheimer)所做的实验对运动幻觉提出了新的解释:韦特海默用速示器通过两条细长的裂缝先后在幕布上投射两条光线,一条是垂直线,另一条则与这条垂直线成20°或30°角。如果先后投射的这两条线时间间隔很长(如1秒),那么我们看到的是两条先后出现的光线,他们各自独立。如果两条光线出现的时间间隔很短(如0.02秒),那么这两条会被看做是同时出现的。可如果这两条线出现的时间间隔在两者之间,则被我们看做是光线从一处向另一处移动。

数码放映机时代的视觉暂留

即使不考虑运动幻觉的产生,视觉暂留仍有可能用于解释闪烁融合。然而在90%以上影院采用数码放映机的今天,帧与帧之间的黑色幕布已经悄然消失了。这一解释无论对错,都与你我的观影体验不再相关。

一个未解决的问题

我们知道,观测强光后闭上眼睛或关灯可以看到正的视觉后像。这也是早期电影理论中认为视觉后像/视觉停留是闪烁融合机制的实验基础。但是另一种可能是:在闪烁频率大于融合阈值时,大脑实际上仅仅是 忽略 了图像之间极短的黑暗。

来源 [5] 中宣称正视觉后像有50毫秒的延时。我还没有找到这一数据的来源,所以暂时表示怀疑。不过如果这是真的,那么正视觉后像就无法对(包括闪烁融合在内的)观影体验做出任何贡献了。

所以24是怎么来的?

最近看到一篇文章就讨论了电视电影等电子传输行业的“幻数”的来源 [6] 。这篇文章给出了24这个数字在 技术上的优越性 :和音频的采样率兼容 (44.1khz and 48khz @ 24hz = 1838 1⁄2 and 2000 samples per frame) ;是一个容易处理的复数(2^3*3)。但这些原因可能更适合解释为什么24帧得到了广泛的接受,并作为行业规范保留至今。

可24帧最初是怎么开始的呢?

在一本电影史书 [7] 中找到这样一段话,可能是最接近(无趣的)真相:电影史上技术快速发展的一段时期大家各种尝试的结果。

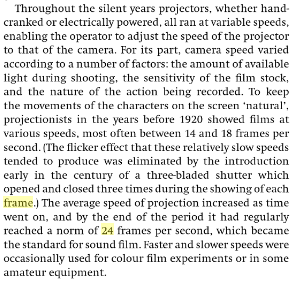

在静默片时代,不管是手摇式还是电力驱动的放映机,都是由放映员设置播放速度的。由于种种因素,在1920年前大部分电影在14~18帧每秒播放。随着时间的推移平均速度逐渐上升,到了有声电影时期大家都用24帧,而这成为了有声电影行业的规范。在这一时期,高于或低于24帧的速率在彩色电影实验和电影爱好者的设备中偶有出现。

Quora上类似问题的答案则有趣很多 [8]:

The history of 24fps is all about sound.

24帧的历史是关于声音的 。

Silent films were recorded at speeds all over the place, but the most common framerate was 16fps. That's why so many older films look "fast" today - because they're played on projectors and systems geared to 24fps. So it's a 16fps recording played at 24fps.

静默片的速率各不相同,主流是16帧。这也是为什么很多老片今天看起来“很快” - 因为我们用24帧的设备来播放16帧的片源。

Then came the Vitaphone process. Vitaphone was a method of mechanically linking playback of a record and a film reel resulting in synchronized sound for picture. This was the method used for "The Jazz Singer," which single-handedly ushered in "talkie" movies. Once that dam burst, everyone had to have a Vitaphone system.

后来出现了 Vitaphone 系统(译者按:华纳兄弟早期制造的一种为有声电影服务的声音播放机,取义“活声音”。可以译成 维他风 ?) 。

And in the Vitaphone system, a 16-inch record played at 33 1/3 rpm matched the 11 minute playing time of film projected at... 24fps.

在这一系统中, 16 英寸的唱片在 33 1/3 转每分钟的速率播放 11 分钟的电影正好是 24 帧每秒。

And the rest was marketing pressure from the studios to the directors instructing them to crank at 24fps for Vitaphone delivery!

后来各个制作室就给导演施压拍摄24帧的影片,这样就可以用维他风了。

这个故事是否可信我不清楚,但即使不是唯一的原因,也不难想象这一因素 加快了早期,特别是从无声到有声电影的转型时期,电影行业向24帧收敛的过程 。

引用文献和其他参考来源

[1] Hecht, S. (1933). INTERMITTENT STIMULATION BY LIGHT: III. THE RELATION BETWEEN INTENSITY AND CRITICAL FUSION FREQUENCY FOR DIFFERENT RETINAL LOCATIONS.

The Journal of General Physiology

,

17

(2), 251–268.

这里提供一个早期的融合阈值实验,主要的结论和[2]是一致的。放上来主要是因为 又 是 (

设计实验证明人眼可以探测单个光子的那个

)Hecht ! 那个年代的行文很有意思,推荐阅读。

[2] Humes, Larry E., et al. "The effects of age on sensory thresholds and temporal gap detection in hearing, vision, and touch."

Attention, Perception, & Psychophysics

71.4 (2009): 860-871.

[3]

https://www.

youtube.com/watch?

v=gznn9k4X0SE

古老的放映机原理介绍,讲得很清楚。题图来自视频截图。

[4] ANDERSON, JOSEPH, and BARBARA FISHER. “The Myth of Persistence of Vision.” Journal of the University Film Association , vol. 30, no. 4, 1978, pp. 3–8.

[5] ANDERSON, JOSEPH, and BARBARA ANDERSON. “THE MYTH OF PERSISTENCE OF VISION REVISITED.” Journal of Film and Video , vol. 45, no. 1, 1993, pp. 3–12.

(从以上两个引用可以看出作者 Anderson 和 Barbara 在1978到1993年之间的某个时间结婚了... 为什么查文献都能被暴击...

[6] Poynton, Charles A. "A Tutorial on Magic Numbers for High Definition Electronic Production" 132nd SMPTE Technical Conference (1990)

[7] Nowell-Smith, Geoffrey. The Oxford history of world cinema . Oxford University Press, 1997.