原创 吴文化博物馆 吴文化博物馆

《红楼梦》作为中国古典文学的代表作,内容可以说是封建社会的一个缩影,读完会发现书中有不少对建筑的描写刻画。书中的建筑原型主要来自曹雪芹生活过的北京、江浙一带,但又加入了其更为大胆的构思与想法,比现实中的建筑更为精致华丽。看似是在写建筑,其实更多是在通过建筑向读者传递书中主要人物的生活状况、性格特征乃至命运发展。“钟鸣鼎食之家,诗礼簪缨之族”既是贾府社会角色定位,也是其重要建筑大观园赖以生存的背景基调。

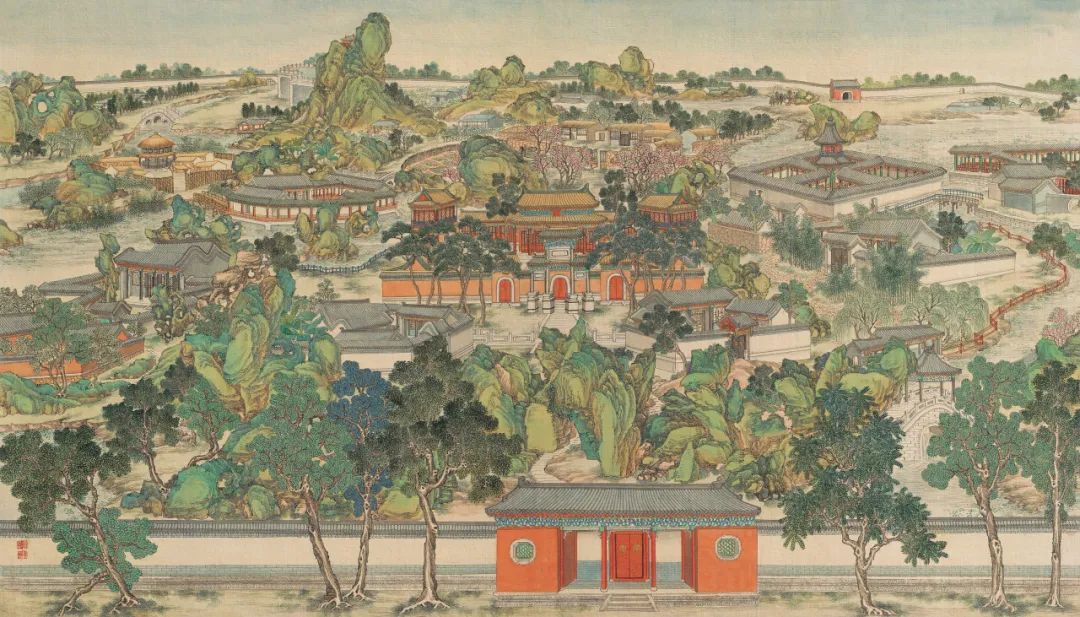

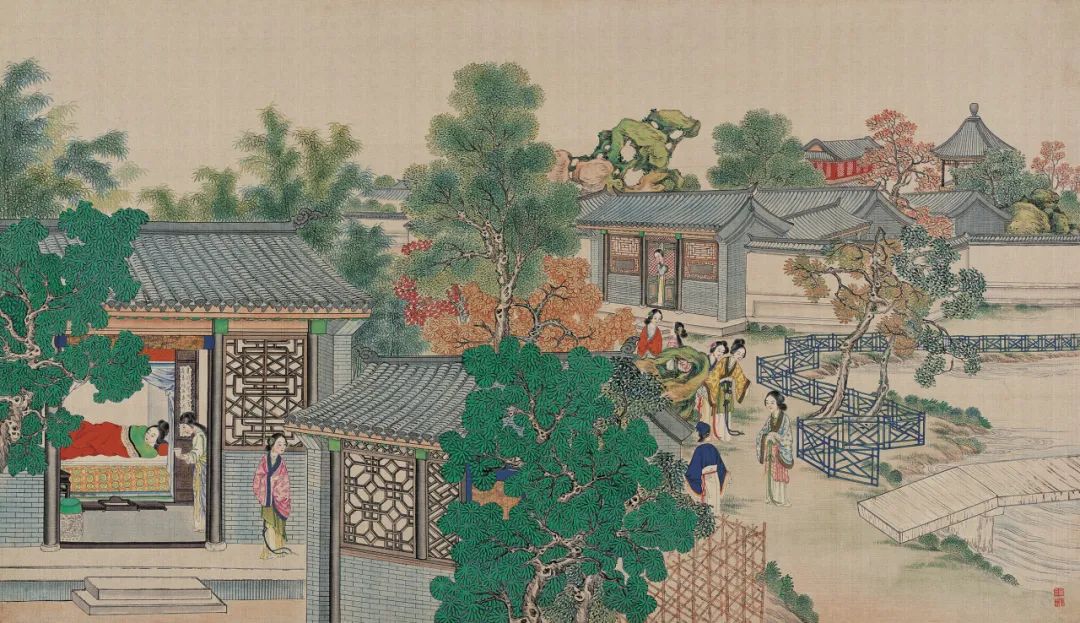

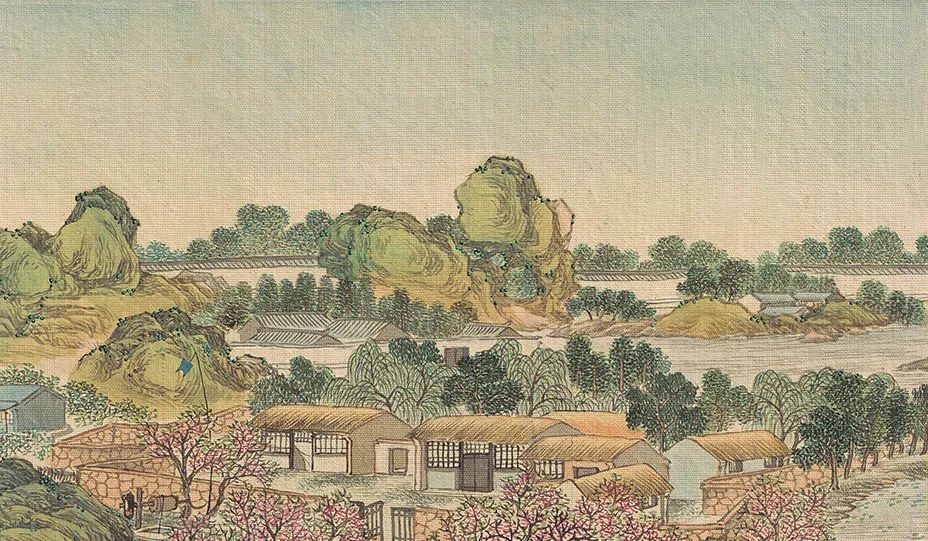

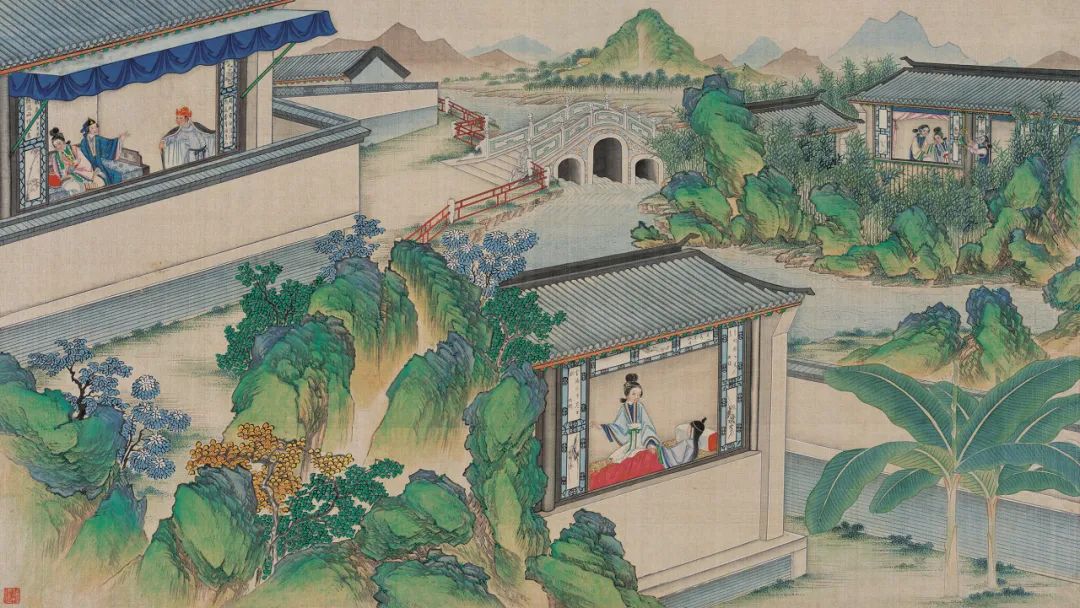

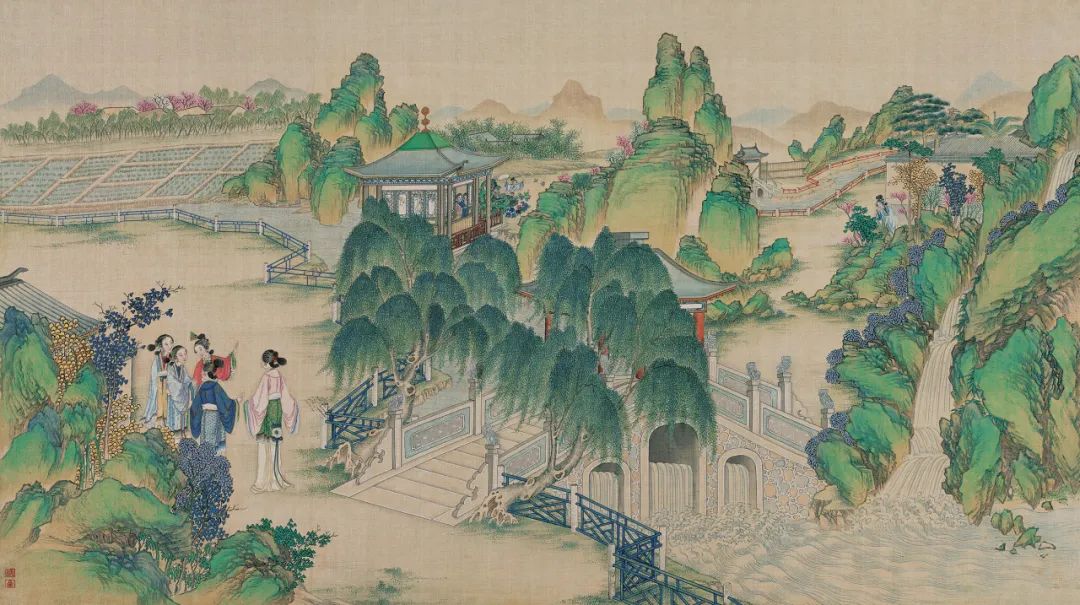

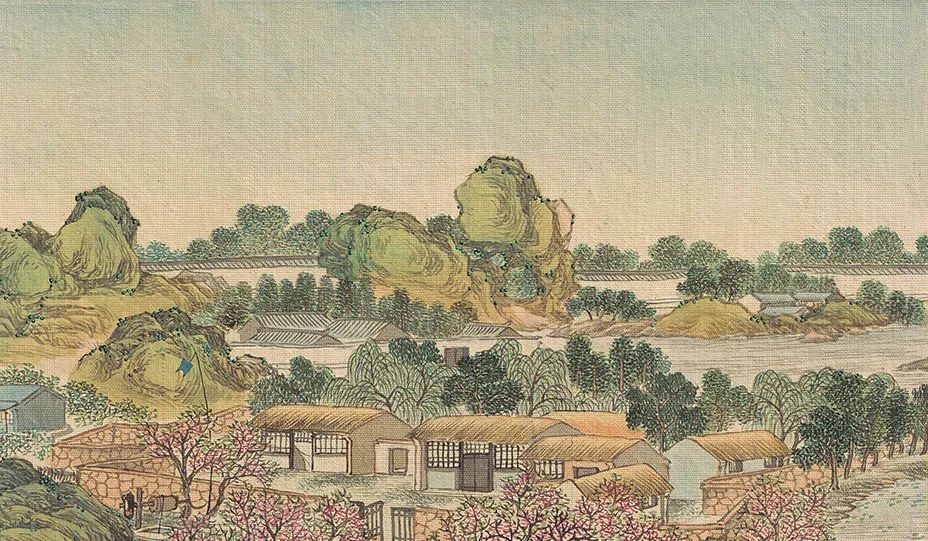

《清孙温绘全本红楼梦图》 大观园全景

此次展览展出的《清孙温绘全本红楼梦图》突破了原本书中的描写,以一种更为直观的绘画方式对大观园的建筑景象进行细致刻画。

大观园的一角就是一段故事,就是一个人生,各处建筑景观都与人物命运息息相关。接下来请大家和我们一起,跟随孙温的丹青入画寻幽,走一走潇湘馆、蘅芜苑、怡红院和稻香村,来一场大观园漫游。

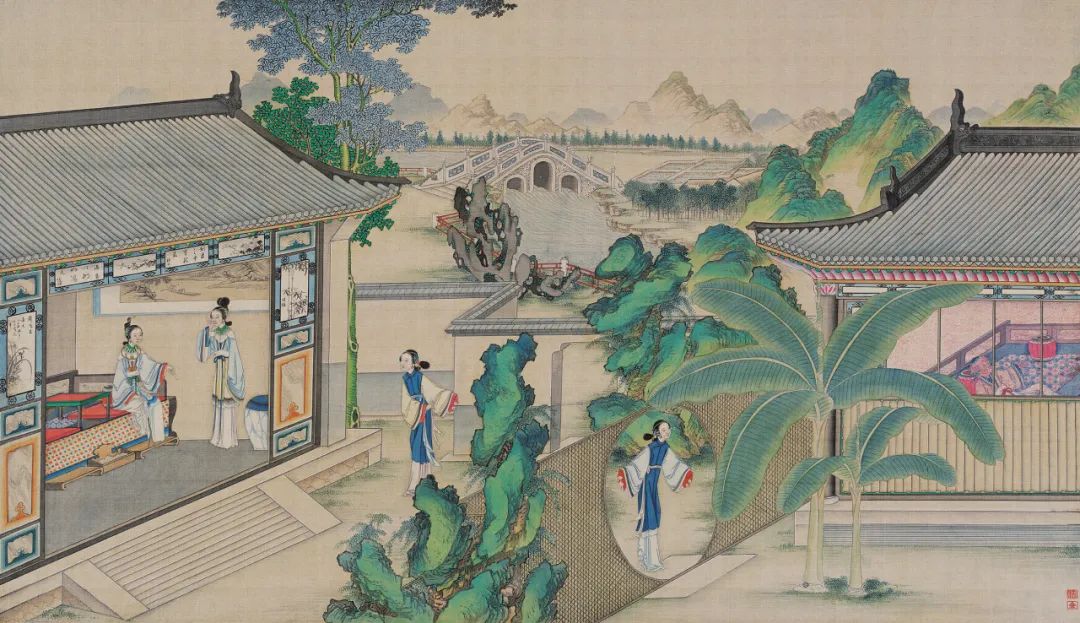

《孙温绘全本红楼梦图》贾政游大观园景十一

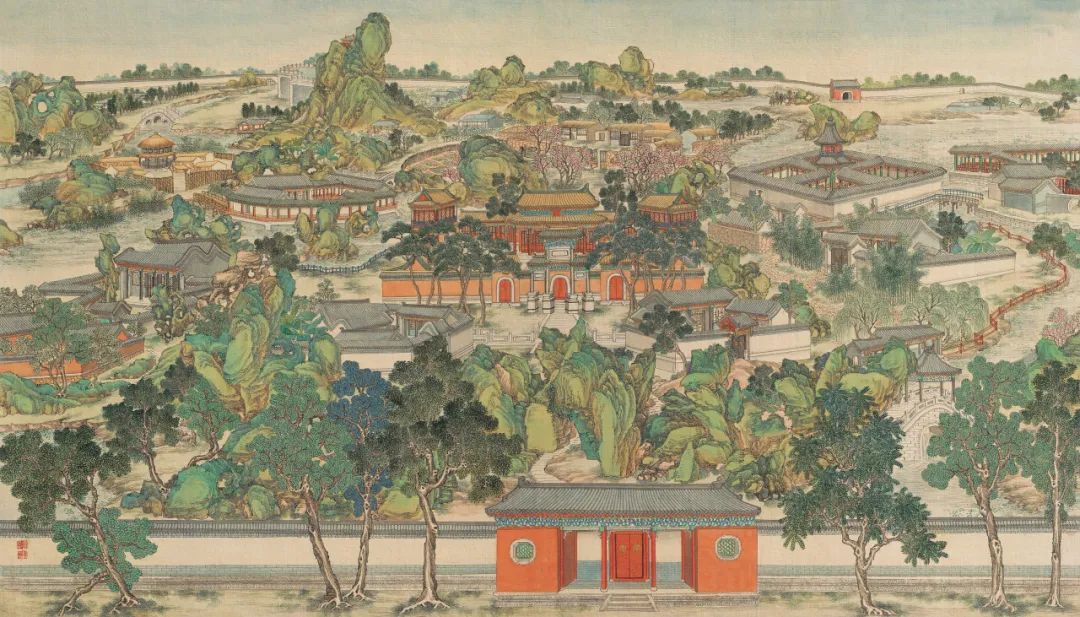

“衔山抱水建来精,多少工夫筑始成。天上人间诸景备,芳园应赐大观名。”《清孙温绘全本红楼梦图》开篇就以精巧的工笔画将这座气势恢宏的省亲别墅展现在大家眼前,建筑参差错落而又和谐统一。在色彩上采用中国传统青绿山水的构图技法,设色秾丽,多用青红黄蓝,各处景色皆具特色,细看这画面,既有郁郁葱葱的树木,也有假山、小桥各在几处。

其画作的精致程度,好似一张用现代“无人机”拍下的相片,引得观画者对生活在这些建筑中的人物产生浓厚的兴趣,对于他们过着怎样的生活,发生了哪些故事产生好奇与想象。

幽静如潇湘馆:林黛玉

秀玉初成实,堪宜待凤凰。竿竿青欲滴,个个绿生凉。

迸砌妨阶水,穿帘碍鼎香。莫摇清碎影,好梦昼初长。

——贾宝玉·有凤来仪

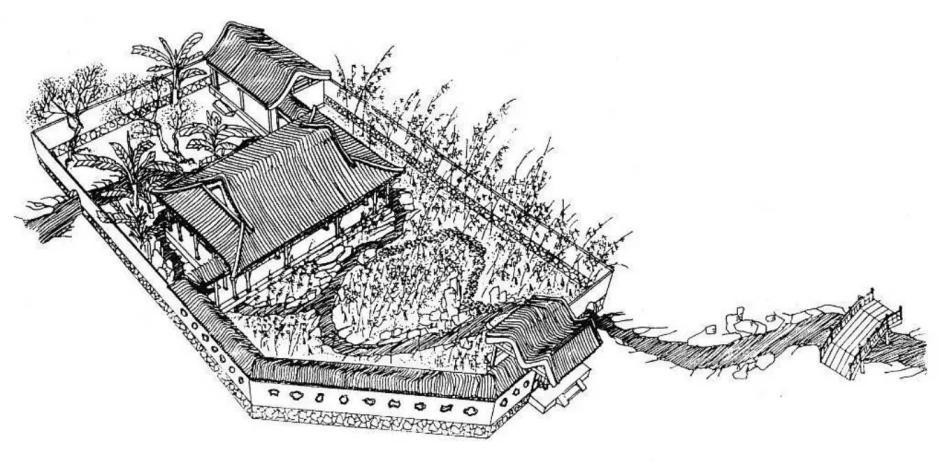

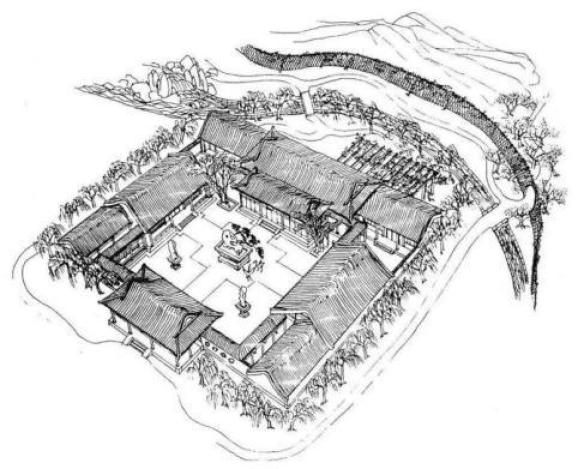

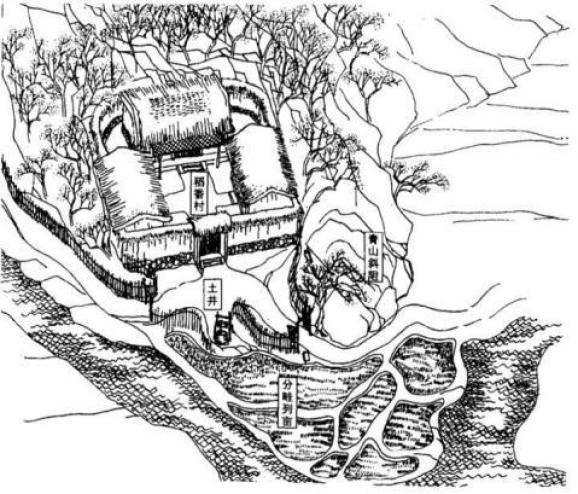

三联书店·刘黎琼《移步红楼》潇湘馆意象图

从诗词可以看出潇湘馆隐没在一片清幽的绿意之中,从大观园正门进入过了曲径通幽处往右侧走,在千百竿修竹遮蔽处,潇湘馆就这样遗世独立其中。

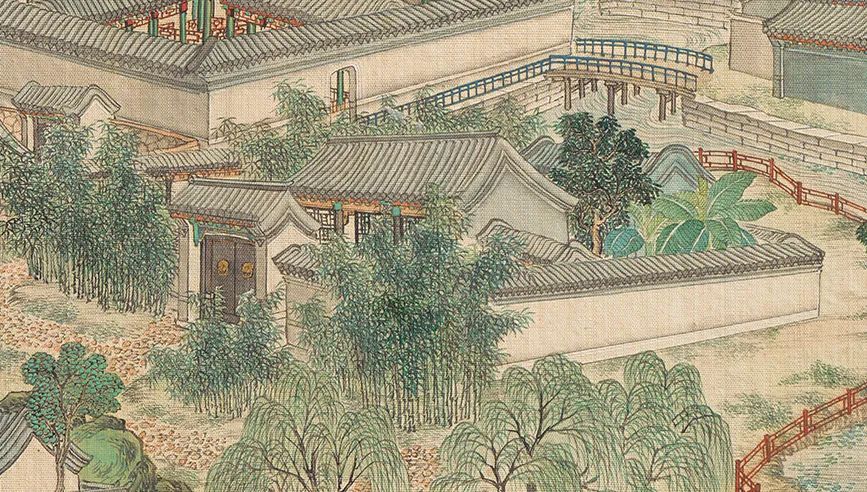

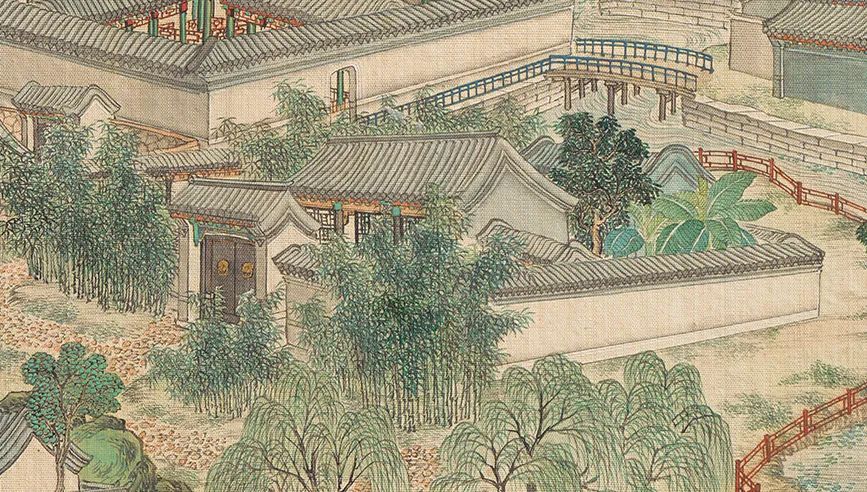

《清孙温绘全本红楼梦图》 大观园全景

潇湘馆局部图

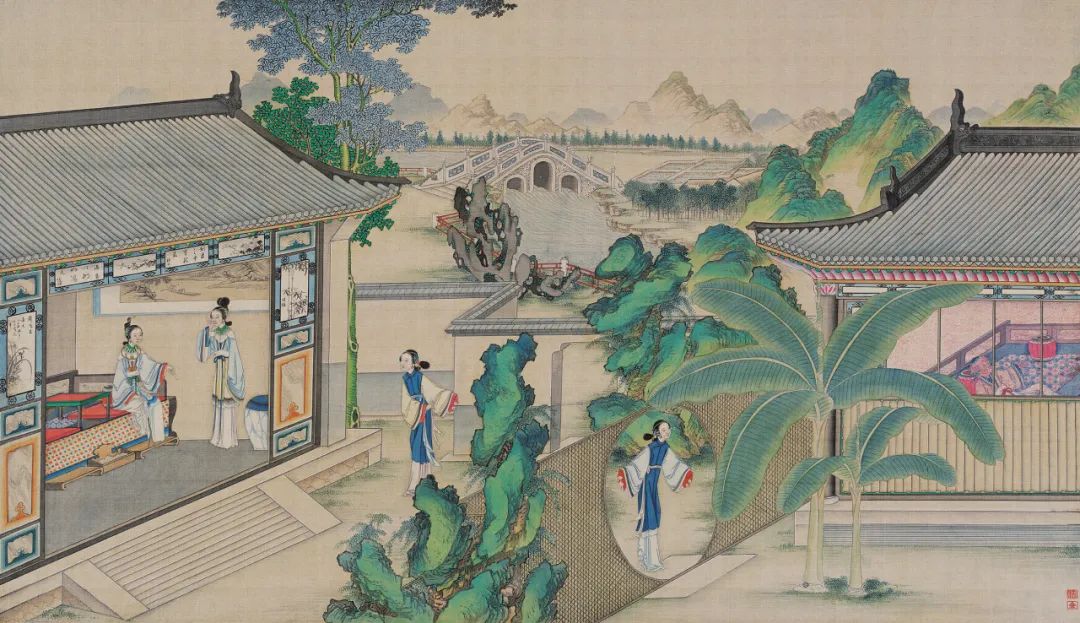

潇湘馆的“馆”字取以食子旁,最早指供以食宿的旅社或住所,后也有书房之称。《清孙温绘全本红楼梦图》大观园全景图的局部可见,潇湘馆区别于大观园其它建筑,更为小巧精致。《红楼梦》原文中形容它是“小小两三间房舍,一明两暗”。在古代,将四根柱子围合的建筑称为间,黛玉所居的潇湘馆主体建筑是一个三开间的小屋,布局由一个“堂”(明间)和两个“内”(次间)构成,空间虽不大却主次分明。后院除了芭蕉还兼有梨花相映。另外还有一泉,泉水形成幽渠绕宅院盘旋而下。这里是远离尘嚣与世无争的,月下竹里,更有文人雅士的象征。

对于潇湘馆室内的格局,则开有月洞窗,房内书架上放满了书籍,又有放置古琴的琴桌,文人雅士的气息尤为浓烈。刘姥姥曾这样说:“哪里像个小姐的绣房,竟比那上等的书房还好。”

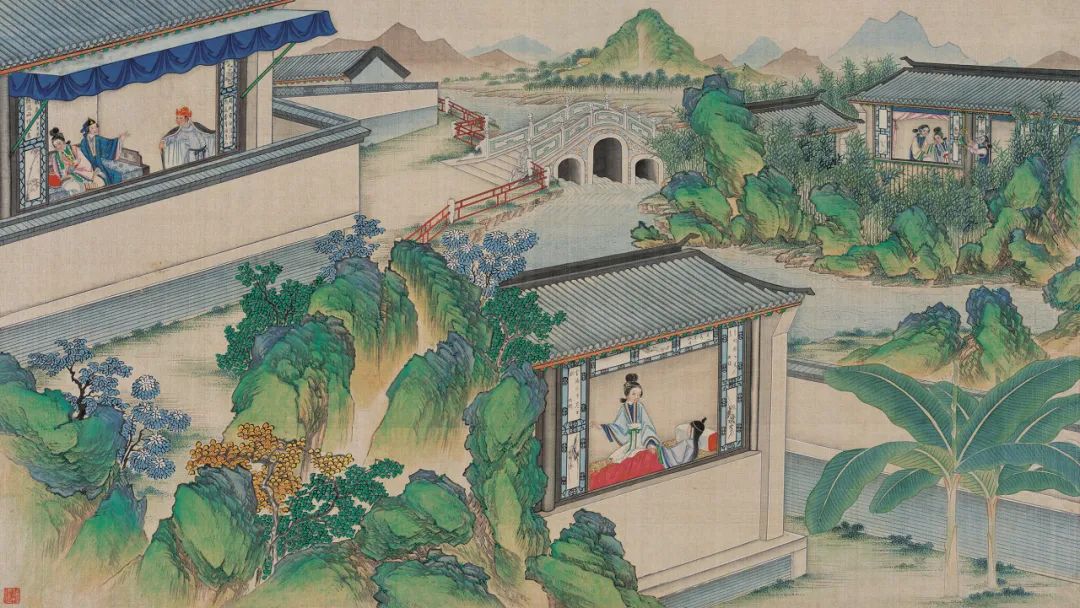

《清孙温绘全本红楼梦图》

金兰契互剖金兰语 风雨夕闷制风雨词

要说最能彰显出潇湘馆幽静清雅格局的,莫过于它的纱窗。《清孙温绘全本红楼梦图》金兰契互剖金兰语一回中,对月洞窗进行了仔细的刻画描摹,原文里月洞窗上原糊有碧色纱,月光被碧纱过滤,将婆娑竹影投射在了窗纱上,让整个屋子更具有文人雅韵了。贾母带着刘姥姥来参观时,因见纱久了,将碧纱换成了银红色的“霞影纱”,远观像雾一样朦胧,这万绿从中的一点红给满庭幽静带来了些许暖意。

通过这段文字描述,一处幽静、高洁的建筑景观就呈现在读者眼前,这和它的主人林黛玉有着相似的气质,可以说潇湘馆就是黛玉的化身。潇湘馆的“茜纱映绿,冷雨敲窗”就直接点出了林黛玉孤苦无依、自小寄人篱下,常年受风霜刀剑所扰的凄惨境遇

“我心里想着潇湘馆好,我爱那几根竹子,隐着一带曲栏,比别处幽静些。”林黛玉之所以选择这个住所,就是看中了潇湘馆的幽僻、寂静。潇湘馆出现的大量孤傲高洁、宁折不弯的的翠竹就如同林黛玉本人一样,而潇湘馆旁那一道在翠竹掩映下的曲栏,也是林黛玉在失落难过、抑郁忧伤的一个去处。

在许多《红楼梦》人物的讨论中,有些人会说不喜欢林黛玉这个人物,因为总是哭哭啼啼的。而作为要以一世的眼泪来报答神瑛侍者灌溉之恩林黛玉的住所,在潇湘馆这个环境里黛玉的情绪会更加外放无所顾忌。《清孙温绘全本红楼梦图》描写黛玉在潇湘馆内的情节很多都以“泪”为主。

《清孙温绘全本红楼梦图》

情中情因情感妹妹 错里错以错劝哥哥

画册第九册第9开第34回,画面描述宝玉受笞,在梦中惊醒,只见黛玉两个眼睛肿得桃儿一般,满面泪光,宝玉安慰黛玉。黛玉回到潇湘馆,感叹自己年幼失怙,又欲滴泪。

《清孙温绘全本红楼梦图》林黛玉卧病潇湘馆

在画册第十六册第9开第82回,林黛玉卧病潇湘馆,回想梦中光景,又哭了一回。一夜未睡,又着了风,竟咳出血来,吓了紫鹃一跳。黛玉听见紫鹃说话声音带着悲惨的光景,心中觉了八九分。紫鹃叫雪雁叫人去。翠缕、翠墨把黛玉的病情告诉探春、湘云。二人听说,忙扶了小丫头,到潇湘馆来,一番劝慰。忽听窗外一个婆子骂丫头,黛玉疑心说自己,又哭了过去。

清冷如蘅芜苑:薛宝钗

蘅芜满静苑,萝薜助芬芳。软衬三春早,柔拖一缕香。

轻烟迷曲径,冷翠滴回廊。谁谓池塘曲,谢家幽梦长。

——贾宝玉·蘅芷清芬

三联书店·黄云皓《移步红楼》蘅芜苑意象图

蘅芜苑的“苑”,不同于怡红院的“院”,最初并不指房屋建筑,而指花园,就如最早的皇家苑囿上林苑。起初走入蘅芜苑会觉得它平凡朴素,再品就能感受到其意味深长的地方。恰如宝钗为人:“罕言寡语,人谓藏愚;安分随时,自云守拙”,低调却内秀。

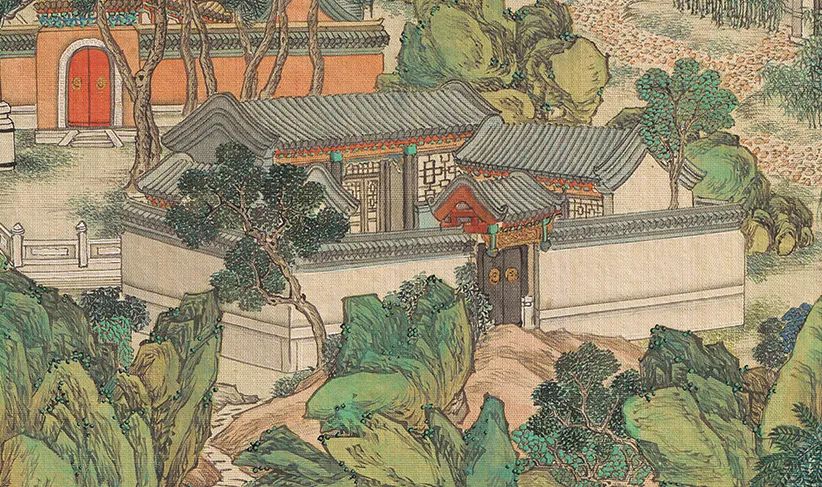

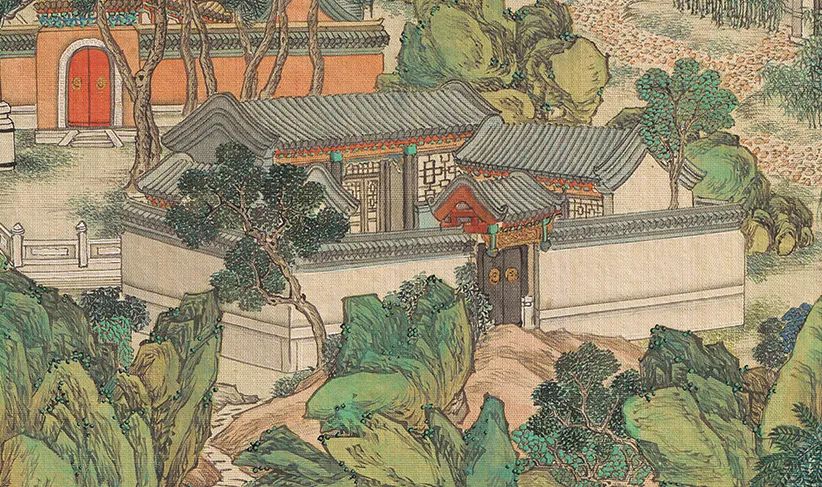

《清孙温绘全本红楼梦图》大观园全景

蘅芜苑局部

书中对于蘅芜苑整体环境的描述可以用“冷、清、香”三个字概括。仔细观察《清孙温绘全本红楼梦图》大观园全景图中蘅芜苑的局部图就可以看到和原文保持着高度的一致。贾政初到蘅芜苑的时候,看到这里建筑的形制毫无奇特之处,便称“此处这所房子,无味的很”。步入蘅芜苑,迎面就是突出的玲珑石,四面建筑被山水所环绕,满院都是“奇蔓异草”散发出的奇异香味,不是花香可以比拟的。这时贾政就称赞“有趣”。从“无味”到“有趣”的变化,也像了解薛宝钗这个红楼中极为复杂的人物一样,只有绕过山石遮挡,才能发现其真实的内心世界。

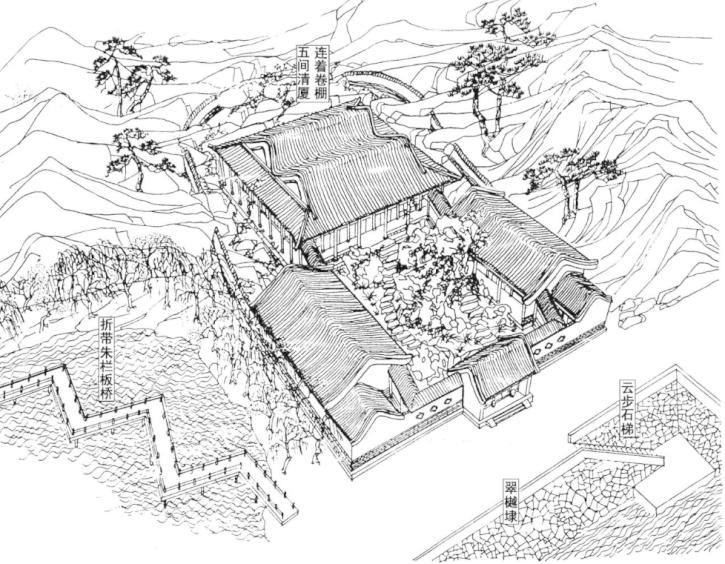

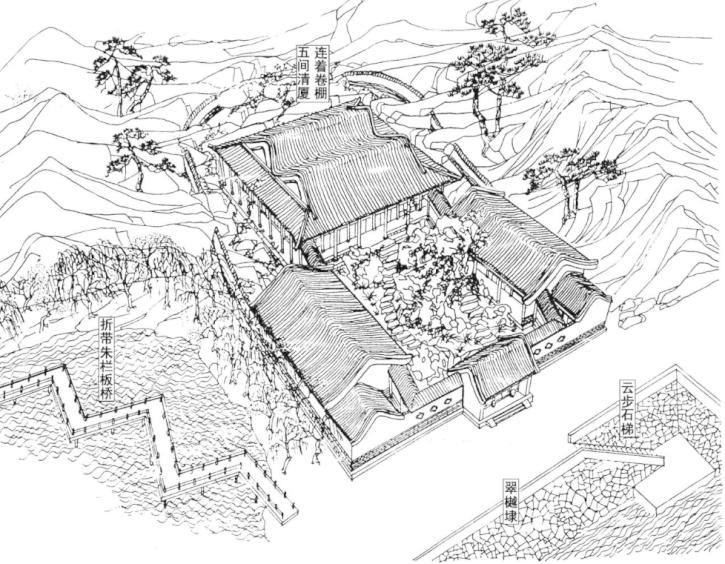

再说回建筑,穿过这些奇蔓异草,宅舍的两边就是游廊,“只见上面五间清厦连着卷棚,四面出廊,绿窗油壁,更比前几处清雅不同”。从这里就可以看出蘅芜苑的主体是五开间的卷棚建筑。“五间”相较黛玉的“三间”更大,更显出建筑的规模和气派。

这里说到的卷棚,是一种屋顶形式,其特点是前后两坡相接处没有外露的正脊,而是成弧线曲面,这种屋顶形式使得建筑看起来更加流畅和柔和,常用在园林苑囿之中。卷棚这种屋顶形式的运用,不仅符合蘅芜苑这一空间的功能属性,同时也暗合其主人薛宝钗圆滑内敛、不露锋芒的性格特点。

再来说说蘅芜苑的室内装潢,可以说是朴素异常。偌大的房间里,只有一张床和一桌案,土定瓶与数只菊花就是唯一的装饰。土定瓶是宋代定窑烧制的一种瓷瓶,质地细腻的称为“粉定”,而质地粗糙的称为“土定”。土定瓶因其质粗而色黄,一般不入世家大族之目,而宝钗却将其放置在了自己的屋内。将土定瓶放在蘅芜苑中,这既符合宝钗朴素古拙的气质,而且用现代的审美视角反倒是有一种古朴之美。

《清孙温绘全本红楼梦图》

刘姥姥醉卧怡红院 蘅芜君兰言解疑癖

这种冷僻的内饰风格也正是居者薛宝钗内心世界和性格特征的外在反映。透露出薛宝钗恪守礼教规范,锋芒内敛,试图压抑自己的个性来适应社会法则的性格。《清孙温绘全本红楼梦图》蘅芜君兰言解疑癖一回中,宝钗规劝黛玉,避免读一些移人性情的杂书,更体现了宝钗是封建礼教下的传统大家闺秀,十分注重女子内在修养和品德,一言一行都符合当时对于女子的要求与规训。

作为《红楼梦》中人物性格十分复杂的薛宝钗来说,历来不同的人对她的评价也各不相同。有人认为她聪明理智、勇敢坚定、善解人意又八面玲珑,也有人认为她端庄贤淑的外表下掩盖着为人虚伪的性格。

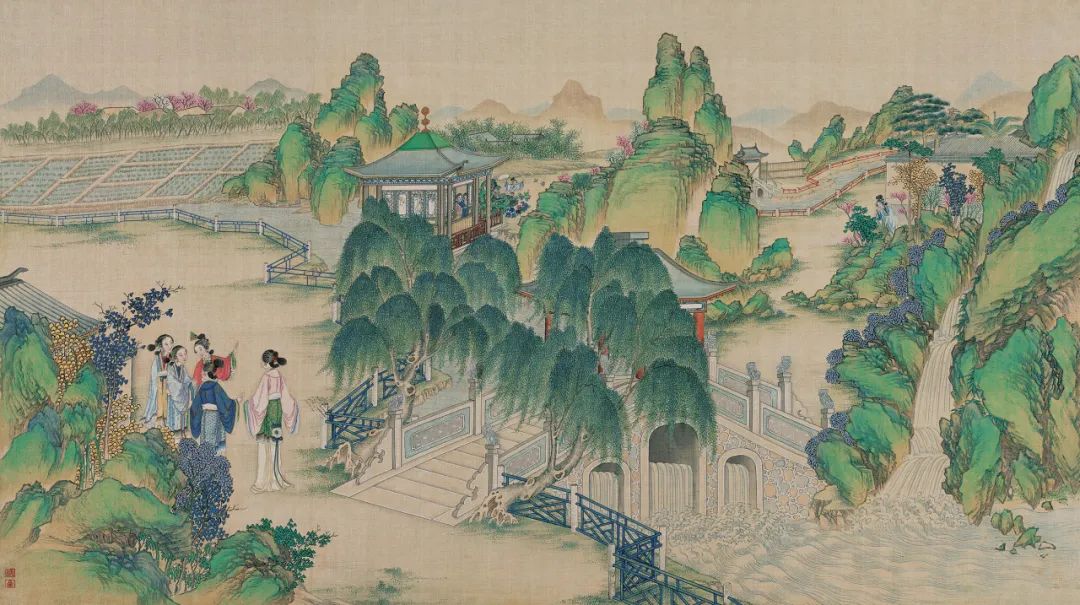

《清孙温绘全本红楼梦图》 滴翠亭宝钗戏彩蝶

第二十七回宝钗在园中被一双玉色蝴蝶吸引,于是手握香扇前去扑蝶,一直追到了池边的滴翠亭上。在这春意盎然、花红柳绿的庭院之中,宝钗随蝴蝶飞舞的轨迹穿花度柳,在自然的感召下释放了被压抑的自然天性。表现出了在传统完美淑女形象下的薛宝钗也有着青春少女活泼爱玩、天真烂漫的一面。

同时在这一幅画面中,也有着许多人不喜宝钗的情节。在图画中后部描述了宝钗追蝶至滴翠亭外,只听亭里嘁嘁喳喳有人说话,便停住脚,往里细听。原来是小红和坠儿正密谈情事,忽然二人因怕人偷听而推开窗子,宝钗急忙作出寻找黛玉之态。小红和坠儿见了宝钗都唬怔了,这时候宝钗故意问她们林姑娘藏哪儿了,将她们的疑心与惧怕转到了黛玉身上。

薛宝钗作为封建礼教规训下的名门贵女,目标明确。无论是有意还是无心“嫁祸”给黛玉,她都试图通过编织一张人际关系网络来网住自己已经拥有的和渴望拥有的荣华富贵、美满婚姻等,但是也有像是在池边扑蝶这样天真烂漫的天性闪烁,也许这两者的相合,才是真正立体的宝钗。

迷幻如怡红院:贾宝玉

深庭长日静,两两出婵娟。绿蜡春犹卷,红妆夜未眠。

凭栏垂绛袖,倚石护青烟。对立东风里,主人应解怜。

——贾宝玉·怡红快绿

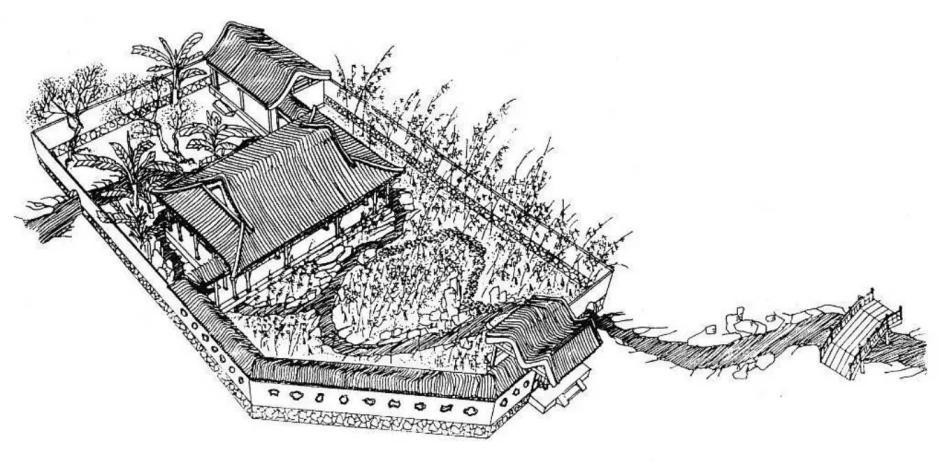

三联书店·黄云皓 《移步红楼》怡红院意象图

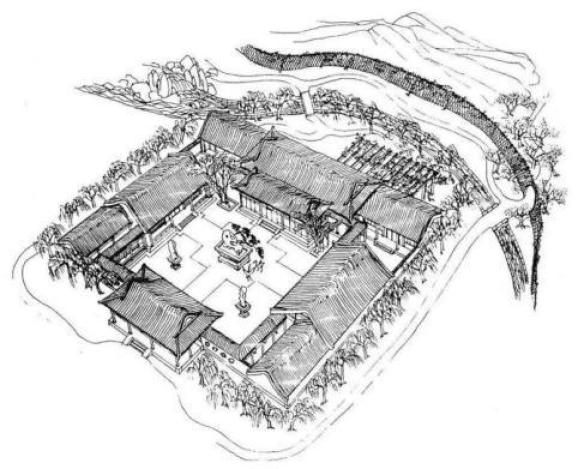

居所是人内在心灵的投射,怡红院作为“富贵闲人”宝玉的住所,在大观园一众建筑中具有浪漫迷幻的特性。怡红院的院即为合院,是由多面房屋围合通过通廊、围墙衔接的内院式住宅。合院是最能体现传统文化和礼制思想的民居类型,正房与厢房、进院层级都是等级秩序的体现。

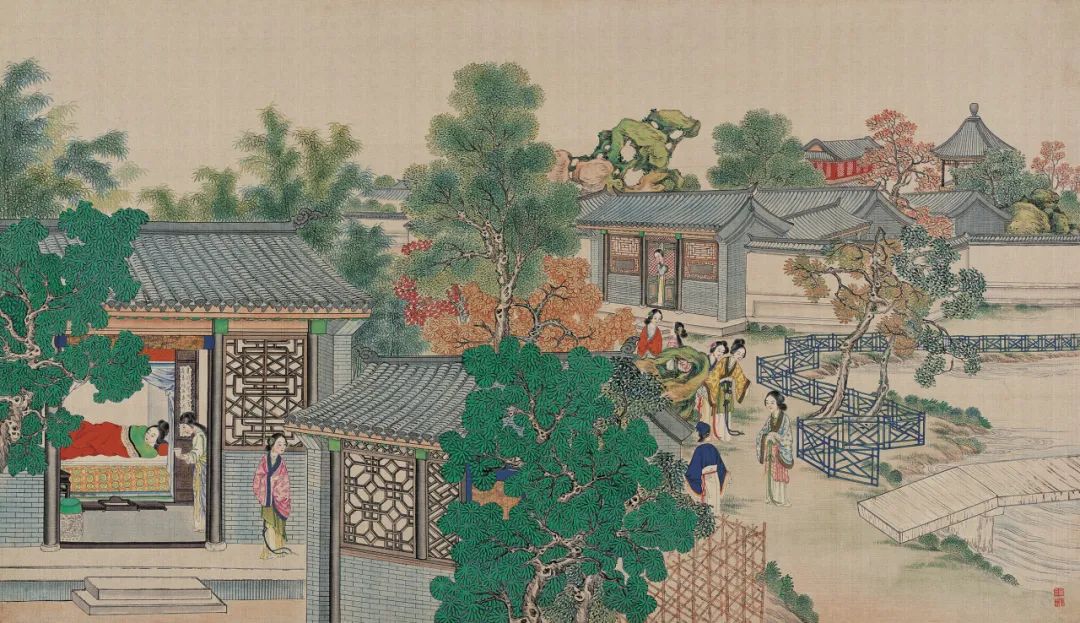

《清孙温绘全本红楼梦图》 大观园全景

怡红院局部图

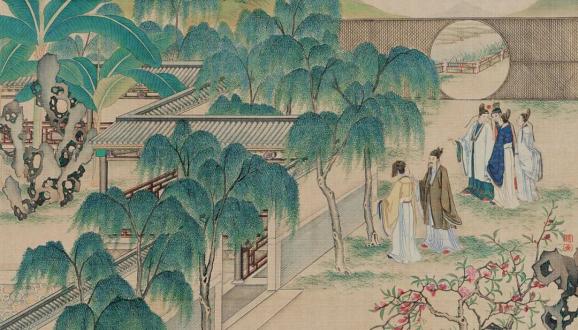

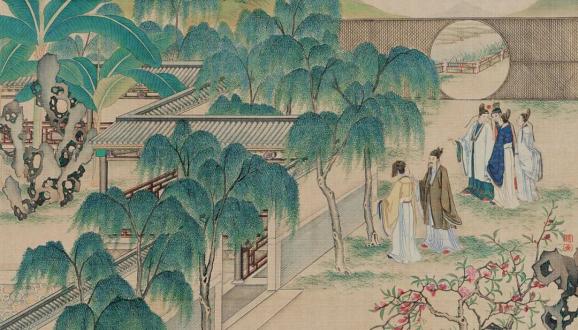

怡红院的建筑总体设计是曲折虚幻的,进入院落前先循着碧桃小径穿过竹篱编就得月洞门,入院门两侧游廊相接,一侧海棠环护,一侧芭蕉周垂。正房建筑主体前有抱厦作为入口的过渡,不仅增加了空间的层次,也使得建筑更为富丽。这些描述《孙温绘全本红楼梦图》贾政游大观园景十一一图中都被仔细描摹了出来。

《孙温绘全本红楼梦图》贾政游大观园景十一局部

紧接着进入房内,迷幻的气息更为浓烈。与别处不同的是,建筑内部皆是雕空玲珑木板,似隔非隔,似断非断。书中描述贾政一行人来此,未进两层就迷路了。左侧有门,右侧有窗,眼前书架隔挡,身后似有窗纱明透。门径看似可行,定睛一看却是一面玻璃大境,镜的设置使得怡红院的内部空间虽有尽更似无穷。几经曲折,来到后院,又穿过花障溪阻,终于得见平坦开阔的大道。

《红楼梦》是关于石头下凡求悟之书,而透过怡红院富丽堂皇的表象,也着意从空间格局上表现其主人宝玉“由迷到悟”的历程。

怡红公子贾宝玉作为《红楼梦》唯一的男主角,形象是独特而复杂的。他既叛逆反对世俗的功名利禄,不喜等级观念的他对谁都富同情心和正义感。与此同时他也像是一个长不大的孩子,厌恶仕途经济,却对诗文戏曲等文学艺术充满兴趣。

《清孙温绘全本红楼梦图》

呆香菱情解石榴裙 寿怡红群芳开夜宴

这幅图描绘了这样的场景:画面右侧香菱和芳官等四五人采了些花草坐在花草堆里斗草。玩笑间香菱弄脏了身上的石榴裙,宝玉见了,让袭人送来新裙给香菱换上。画面左侧宝玉寿宴,宝玉又叫袭人、晴雯唤了宝钗、 黛玉、探春等人,无拘无束地行令喝酒闹了一夜。

野趣如稻香村:李纨

杏帘招客饮,在望有村庄。菱荇鹅儿水,桑榆燕子梁。

一畦春韭绿,十里稻花香。盛世无饥馁,何须耕织忙。

——林黛玉·杏帘在望

三联书店·黄云皓 《移步红楼》稻香村意象图

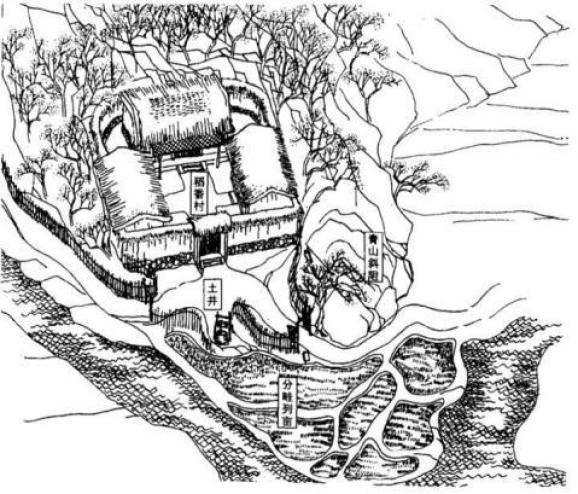

稻香村原名“浣葛山庄”,因黛玉作《杏帘在望》一诗,改名为“稻香村”。无论是村还是山庄,从建筑意象上都指建筑群体。它比斋、馆、楼等单体建筑面积都要大一些,作为稻香村的居住者李纨,这样的居住环境也符合其作为长嫂的身份地位。

《清孙温绘全本红楼梦图》大观园全景

稻香村局部图

从孙温的画册中就可以看出,稻香村与大观园里其它精巧雅致的建筑截然不同。在大观园这样铺陈华丽的繁华之地,稻香村如同它的名字一般,是少有的质朴农家田野风光:黄泥矮墙、数盈茅舍、漫坡红杏、一色芦苇。朱门深宅之中,蓦然撞见村野山庄,膏腴之气顿扫而空。贾政看到后也说此地勾起了他的“归农之意”。

稻香村的营建传达了古人躬耕传家、渔樵为隐的理念。正如《园冶》中说:“古之乐田园者,居畎亩之中;今耽丘壑者,选村庄之胜,团团篱落,处处桑麻;凿水为濠,挑堤种柳;门楼知稼,廊庑连芸。”

再看稻香村的室内陈设,纸窗木榻摆设都极尽简约,一洗大观园其他地方富贵气象。其中纸窗木榻与潇湘馆糊窗的软烟罗及秋爽斋的拔步床形成了鲜明的对比。正如居住于此的李纨的个性,名门贵女却夫君早丧,年仅28岁的她就“纤华繁缛”全无,她掷出的花签中诗云“竹篱茅舍自甘心”也对应了她自甘贫乐的美德。

结 语

通过孙温用几乎一生的心血绘制出的红楼梦画册,以纸上游园的方式,让我们见证了曹雪芹笔下关于园林、建筑、室内居住的细节与微处。透过图画进入人物的居所,不仅是观光式游览,更是一次心灵的触碰和对话。

画中每一处建筑和室内居住的细节,都成为了人物形象的缩影,更是人物精神世界的映射。黛玉的清雅孤傲、宝钗的清冷内敛、宝玉看破“幻”相后的大彻大悟、李纨自甘贫乐背后的悲哀......

这些细节与微处汇聚起来是如此磅礴,如此鲜艳,又是如此灵动。每一处建筑、每一个人物生活场景和状态,好似从纸面上“活”了出来,使故事更加饱满和浩瀚。

“一花一世界,一叶一菩提”,大观园一砖一瓦的背后都是丰富的文化内涵以及曹雪芹对于社会、文化和人性的深刻洞察。孙温则将曹雪芹用一生谱写的“红楼一梦”以画笔为载体再现出了“大观胜景”,不知这须臾之间的“游览”又给你留下了怎样的感悟。

参考文献:

1. 曹雪芹《红楼梦》,人民文学出版社,2008 年版.

2. 刘黎琼,黄云皓著. 移步红楼 第2版. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2018.10.

3. 任紫薇.大观园中的建筑意象研究[D].辽宁师范大学,2019.

4. 井良音,张永超,王学勇.红楼梦视角下的中国古代建筑等级观念[J].建筑与文化,2017,(10):56-57.

5. 陈坎友.《红楼梦》室内陈设美学与人物特质的关系研究[J].家具与室内装饰,2015,(12):23-25.DOI:10.16771/j.cnki.cn43-1247/ts.2015.12.007.

6. 李畅.基于文化原形视角的大观园建筑意象——以怡红院、潇湘馆、蘅芜苑为例[J].大众文艺,2019,(21):41-42.

7. 徐建平.大观园平面布局考论[J].曹雪芹研究,2018,(01):96-109.

8. 王蒙.竹与林黛玉人物形象的多维度建构研究综述[J].红楼梦学刊,2016,(06):318-337.

9. 原孝颖,宋国庆.论《红楼梦》建筑文化中的美学意蕴[J].艺术科技,2016,29(10):202+200.

10. 杜瑾焕.薛宝钗人格结构的符号学阐释[J].河南科技大学学报(社会科学版),2014,32(06):45-49.DOI:10.15926/j.cnki.hkdsk.2014.06.009.

特展信息

展览时间:2024.11.20~2025.02.23

展览地点:吴文化博物馆第二特展厅

作者:韦语、陈丽雯

统筹:吴文化博物馆

技术支持:苏州多棱镜网络科技

原标题:《观展攻略丨丹青探红楼:大观园里的建筑美学与人物性格命运》

阅读原文

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)