考古发现与谎言遮蔽 大津巴布韦遗址4世纪建成后 13与18世纪扩建 外界不曾有的典型的班图式建筑

考古发现与谎言遮蔽

考古是一种寻求历史真相的工作。但是统治者为了自己的利益,往往故意歪曲考古真相,为巩固自己的统治。大津巴布韦遗址就是例子。

莫诺莫塔帕王国是南部非洲一个重要的古国,这个国家自称为“马卡兰加”,意即“太阳之国”。而阿拉伯人称之为“姆瓦纳莫塔帕”(Múanomutapah),意为“矿山之主”,该词在当地班图语中的含义则是“被掠夺地区之主”(MwanaMatapa)。当葡萄牙人到达该地区后则将之讹称为“莫诺莫塔帕”,并以此作为该王国的国名。莫诺莫塔帕王国位于现在的津巴布韦和莫桑比克西部,王国的京城叫作“津巴奥契”,其地址尚未确定,但许多学者认为它就是著名的“大津巴布韦”遗址。

关于莫诺莫塔帕的起源,主要有三种不同意见:一种意见认为该王国建于13-15世纪,是由绍纳人的军事酋长梅托塔(Mutota)率部建立的;另一种观点认为是起源于10?12世纪;最后一种认为起源时间可以追溯到5世纪前后,或更早3-4世纪。

持第一种意见者所根据的是为当地人熟知的、口头流传下来的历史故事,它是以口授的方式一代又一代地传下来的,因而今天津巴布韦的居民对他们的祖先及其国土的历史知道得很多。传说中梅托塔统治下的王国兴起于15世纪初,当地人仍未忘记这位国王及其所开创的事业。据说约1450年前后,梅托塔国王葬于唐得(Dande)河水的小丘,这些非洲人就将此处认作为国土的心脏。古老的传说中说在新月出来的时候,你如果站在山丘上国王的墓边,只要心诚,你就能听到梅托塔的那面巨型鼓(卡古路库特Kagurukute)的轰鸣。古老的传说中还有许多其他丰富多彩的内容,一些学者经过较为细致的研究后得出:关于梅托塔及其子民的故事是基于历史的真实,尽管人们不可能在那儿听到雷鸣般的鼓声,但从中却能找到颇为真实的历史回音。故这派学者们断定:莫诺莫培帕王国得名于国王梅托塔,是外来民族误以王名当国名而造成的。莫诺莫塔帕的建立时间应不晚于15世纪。另一方面基于人们在当地发掘出的一些中国瓷器碎片,经技术测定,时间为1200-1500年间。因而得出莫诺莫塔帕建于13-15世纪这个观点。

第二种观点主要是依据10世纪中叶马苏第所写的《黄金草原和珠玑宝藏》一书。该书记载了作者在非洲的见闻。他曾到过的kanbaln岛,学者们认为那显然是现属于坦桑尼亚或莫桑比克的某个近岸岛屿。马苏第写到:在赞比西河入海处,他曾听说有个非常强大的非洲国王,该王凌驾于其他非洲国王之上,其统治地区盛产铁、黄金和象牙。马苏第将当地的非洲黑人称作“Zanj”,而那个强国就被叫作Zanj王国。另一个依据来自12世纪中叶的伊德里亚,在他的地理著作中又再次提到了这个地区的王国及其繁荣的对外贸易。

持第二种观点的学者们相信,马苏第所听说的zanj王国也就是后人听说的“姆瓦纳莫塔帕”的前身,因而将莫诺莫塔帕王国的起源定为10?12世纪。

第三种观点是据考古发现而提出的。首先是根据在现津巴布韦东部和莫桑比克西部(原莫诺莫塔帕王国内)所发现的山坡梯田遗址。该遗址约二三千平方英里,其四周有水井及许多长达数英里、深1米的水渠。该遗址从1951年起发掘,现已断定该山坡梯田遗址建筑于5世纪前后,其次所依据的是1950年在大津巴布韦遗址的发现,考古学家对遗址中所发现的仅有的两块木片分别进行了两次C14测定,得出时间为6?8世纪。同时还有其他一些发现,根据这些,形成了关于莫诺莫塔帕王国起源的第三派观点:王国于5世纪前后兴起。有的学者更大胆地提出。在3?4世纪王国可能已建立的设想。

这三派主要观点,虽然都持之有据,但却都不是无懈可击的。因为每派观点的提出,所依据的往往是同一类型的材料,这样就容易产生一些偏误。比如,有文字记载表明:大约在425年前后,该王国势力扩张,梅托塔的都城北迁,并征服了坦戈(Tango)和塔瓦拉(Tavara),他因此而获得“姆瓦纳莫塔帕”的称号,而以后的国王就都沿袭这个称号。这段记载说明:被人们讹称为“莫诺莫塔帕”的国家并非兴起于15世纪,而是兴盛于15世纪。这一点就与流传下来的历史有一定的出入,那么哪个更接近于历史真实,这还需进一步研究、考证。

从学术界的研究看,存在着一种趋势,即越来越偏向于莫诺莫塔帕王国在较早的年代已建成的说法

==============================

在古代漫长的岁月里,非洲各族人民是根据自己所处的地理环境,用不同的方法创造了独具一格的文明。它使我们看到了人类在非洲活动的历史轨迹,看到了我们这个世界发展的多样性。这些独具一格的文明是璀璨夺目的世界文化宝库的重要组成部分,是非洲各族人民对人类杜会的发展和进步作出贡献的明证。

长期以来,西方殖民主义者宣传所谓非洲人“没有独立发展能力”,其目的不仅要抹煞历史上非洲各族人民独立发展、非洲古代文明对欧洲社会的发展起促进作用的事实,而且要为他们对非洲的殖民统治辩护。

自然,我们应该看到,由于非洲地域辽阔,地理环境多种多样,非洲社会的发展是不平衡的。历史的事实是,当尼罗河流域、埃塞俄比亚高原、尼日尔河流域和赞比西河流域等地区在社会生产力发展的基础上,先后出现阶级、民族和国家,人们创造着独具一格文明的时候,非洲大多数地区仍处在原始社会的不同发展阶段。到西方列强侵人之时,非洲大陆的国家虽有数十个,但基本上都是小国和弱国,管辖范围不大,许多地方仍处在没有国家组织和政府机构的状态。

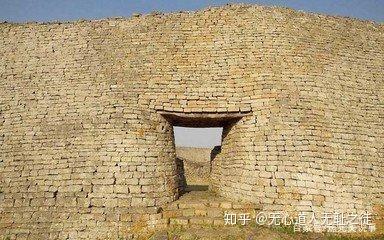

在相当长一段时间,西方一些学者出于殖民利益的需要,说什么落后、愚昧的班图人绝对不可能建造这样高水平的建筑,还提出过这是尼基人、波斯人、阿拉伯人或印度人建造的种种说法,有的甚至说是所罗门王子派去寻找金子的人建的。这些臆说,现在已完全被事实驳倒了。考古发掘的深人研究表明,大津巴布韦在公元4世纪建成后,到公元13世纪和18世纪上半期曾先后两次进行大规模扩建,不论初建的还是扩建的,其建筑式样和结构类型都是外界不曾有的,而是典型的班图式的。

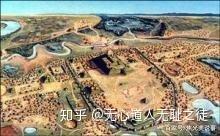

津巴布韦的含意是“石头城”。如今津巴布韦共和国现存的大小石头城遗址就有20。多处,其中最大一处在首都哈拉雷以南320公里、马斯文戈市东南24公里处,占地7.25平方公里,通称“大津巴布韦遗址”,是南部非洲黑人古代文明的杰出代表.

大津巴布韦遗址位于三面环山、风景优美的丘陵地上,北面是波光粼粼的凯尔湖。全城所有建筑几乎都用长30厘米、厚10厘米的花岗岩石板垒成,不用胶泥、石灰之类的粘结物,砌得十分严整牢固,浑然一体。现虽是一片废墟,只剩断墙残门掩映在荒草棘丛中,但仍可窥见其当时规模之大.全城最盛时可容人口10万,无疑是当年黑非洲最大的城市。

石头城由三大部分构成:椭国形的大围场(王城),山顶堡垒状的卫城,两者周围的平民区。

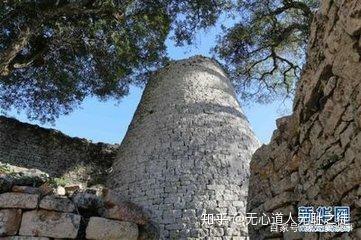

大围场依山傍崖而建,城墙周长240米,高10米,底厚5米,顶厚2. 5米,城内面积4600平方米。城墙东、西、北各开一个城门,东南墙外加筑一道与城墙平行的石墙,长约百米,形成一条宽仅1米的阴森雨道,在其终端有一座直径6米、高约15米的圆锥形实心塔,塔旁长着两棵需数人才能合抱的参天古树,可能是王室祭祀用的“圣塔”。城中心有一个周长90米的半圆形内城,可能是最高统治者视事、居住场所。内外城一组组建筑群均筑有小围墙,曲径相连,错综复杂,门、柱、墙、窗都装饰着浮雕图案.估计是后妃、‘王室人员的住所。城门和石柱顶端多雕着一只似鸽又如燕的鸟儿,工艺精湛,当地人称之为“津巴布韦鸟”,现已立为津巴布韦“国鸟”,实际上这是南半球珍贵的候鸟“红脚茶华”。据估算,仅城墙所用石料就达1.8万立方米,足够建造一栋90层的摩天大楼。

出城门,有石阶通向相对高度100多米的卫城。卫城是整个遗址的制高点,原先堡墙高约7.5米,底厚6米。正面有门通大围场,背面为绝壁。守在堡顶,连一只兔子也别想溜过去.堡内有石小围墙,将建筑物分割成一块块,其间通道如迷津,建筑与雕饰之精美并不在王城之下。因此,有人认为卫城是国王视事、居住之所,大围场不过是国王的三宫六院。

大围场和卫城周围没有发现大的建筑物遗址,但墙基纵横,有作坊、货栈、商店、铁矿坑、炼铁炉、住宅、水井、水渠、梯田的遗迹,还挖出过中国明代的瓷器、阿拉伯金器、印度念珠等珍宝,显然这是一个庞大而复杂的平民生活生产区。没有这些人的劳动和服役.何能保障王城和卫城的生存?

16世纪初,葡萄牙人侵占莫桑比克时,已经风闻西边有座石头城,但始终不能证实。

1868年,葡籍冒险家亚当·伦德斯潜入津巴布韦狩猎,紧追一头受伤的野兽不舍.出了密林,“啊1”他惊叫一声,迎面山坡上竟然出现了一座巨大的城堡。他持枪闪进石墙间的羊肠小道,东张西望,看不到一个人影。‘他放胆闯进城内,发现这竟是一座空荡荡的废墟。

1872年,德国地质学家卡尔·毛赫闻讯潜入现场,被当地酋长捉住,一无所得而回。1877年,毛赫再次潜入,绘了地形图,搜刮了一批文物,回国后向世界宜布了他的“伟大发现”,胡诌什么石头城类同犹太国的女王行宫,是圣经《旧约》所示的所罗门国王开采金矿的所在地。

欧洲成干上万的寻金迷立刻闻风而动,从四面八方赶到遗址,掘地三尺,遍寻黄金、珠宝,将古城捣弄得面目全非。除了搬不动的花岗石板外。所有能撬、能敲、能拿的东西一扫而空,连津巴布韦鸟石雕都敲得光光。

大津巴布韦遗迹是一个大面积的复合体,有防御工程、塔状建筑和排水系统,占地达一万多亩,共有三组建筑:第一组是一连串如堡垒般的城墙,内有复杂通道、石级和走廊,这组建筑现在一般称做卫城。城墙与一个大孤丘结合在一起,随着岩石起伏,以精湛的技术把花岗岩石堆砌起来,顺其自然之势与大孤丘混为一体。站在卫城顶上,可把整个津巴布韦遗址风光尽收眼底,可见当初设计者的别具匠心。第二组是一处椭圆形花岗石围墙,称做神庙。围墙的东北、南、北三面分别有一个进出口,围墙高约 6米,东面城高约9米,围墙底部宽约5米。神庙位于卫城下的平地上,至今仍然完整无缺,充分显示出当初建造者的艺术才干和建筑水平。庙内有一座气势庄严的高塔。第三组介于围墙和神庙之间,包括好多小的房屋。

据最初记载,大津巴布韦卫城上有七座实心塔,现今只剩下四座。这四座塔的真正用途,人们至今仍弄不明白。更令人费解的是神庙里面的圆锥塔,此塔高二十余米,没有任何文字标记。多少年来,一批又一批考古学家和前来企图在塔内搜寻黄金宝藏及古物的人,曾千方百计想钻进去探查,却无法找到一个入口。近年来,又有人前来对此塔“刨根问底”,有的在地下挖了一条壕沟穿过塔底,也有人为寻找塔内的通道在塔内搬开了许多石块,但还是找不到一个进口,最终不得不认定这是个实心塔。离圆锥塔不远处有一祭塔台,据说,在原始社会,这里是举行生殖崇拜的场所。对塔的作用,专家们众说纷纭,有人认为它是瞭望台,有人认为它是宗教象征,有人认为它是粮仓的模型,还有人说它是男性生殖器的象征,但这种种说法都缺少足够的依据,至今人们仍不明白它的真正用途。

事实上,不仅圆锥塔,就是那整座的石头城到底是干什么用的,人们至今也没能真正弄明白。有人说这是一个消失了的帝国的皇帝住所,有人说这是宗教场所,但是也有人认为这是古代人开采、提炼黄金的地方。由于这些石头建筑上没有文字,历史上也没有记载,这种种说法都不过是人们的推测和设想。但是有一点可以肯定:大津巴布韦以及其他石头废墟是历史上已经湮没的一个帝国保存的全部遗迹,是古代非洲文明的杰出代表,它代表着非洲撒哈拉以南地区文明发展的极高成就。

================================

对大津巴布韦这样高水平的建筑,早在公元10世纪,一位叫马苏迪的阿拉伯旅行家在其所著《黄金草原与宝石矿》一书中就提到了它。1506年,葡萄牙人阿尔卡索瓦在给萄葡牙国王的信中也提到了这些石头建筑,并称之为“非人力所及,而为神功鬼斧之作”。但均未引起世人的注意。只是到1871年,德国地质学家卡尔·莫赫到达该地,并断定这个遗址是古代文明人的杰作,这才引发了一股津巴布韦遗址发掘热和“石头文化”研究热。

在大津巴布书遗址出土的文物中,有许多金饰品、铜铁制品和铸造X型铜币的泥模。此外,还有阿拉伯的玻璃,中国的瓷器.印度的串珠和石瓶等。在遗址附近和其他一些地方,都发现有古代开采过的矿井、冶炼熔炉和工匠用具,还发现有古代的梯田和用干灌溉的水井、水渠。由此可见,这个国家有发达的农业和采矿业,有活跃的对外贸易。铸币在古代撤哈拉以南非洲是罕见的,这里发现有铸币的泥模,说明当时存在过需用钱币的商业关系。

在大津巴布韦遗址中还发现了一件被称为“津巴布韦鸟”的文物。它是用皂石雕刻成的。其身像鹰,头像鸽子,两翼紧贴身躯,高约50厘米。津巴布韦独立时,“津巴布韦鸟”被作为国家的象征,印在了国旗上。

从对大津巴布韦和其他一些地方的考古发掘研究来看,莫诺莫塔帕王国的始建年代至少可以追溯到公元4世纪。当时人们已经掌握了铁矿冶炼和金矿开采技术。国王是这个国家的最高统治者,国家的一切都属于国王,臣民的财产都算是国王贷给的,国王对他们拥有生杀予夺之权。王位继承是在王族中选举产生。中央国家机构主要由宰相、司库、军队总监、巫医长等人组成,他们协助国王进行统治。国王在全国实行分封统治。国王通常任命自己的亲信或亲戚去统治某一地区。国王又被看作国家的最高宗教权威,是人世间惟一可与祖先之灵交流的人,因此国王又被视为“神王”。国王用餐,不能让人看见;与人谈话,要隐身在帷幕后面;要到宫外行走,需事先发出通知叫人们回避,等等。国王的健康同国家的盛衰安危紧密相联。国王健康,就会五谷丰登,六畜兴旺,民富国强;反之,就会出现灾祸饥荒,民穷国弱。因此,国王一旦疾病缠身,就不能待其自然死亡,而是要废默处死。

这个国家极盛时期是14-15世纪,国土面积达40万平方公里。王国有一支近5万人的常备军,负责保障国家的统一、独立和安全,保护通往索法拉(今莫桑比克海港)港口的商路。

16世纪初,葡萄牙人来到东非。在弄清所传“黄金之国”就是莫诺莫塔帕王国后.他们就沿着赞比西河进人这个国家的腹地。为了劫掠更多的黄金,葡萄牙人利用这个国家王位继承制度和分封制度的弱点,在统治集团内部挑拨离间,削弱这个国家的中央政权,致使莫诺莫塔帕王国从16世纪中期起内乱频频,外患不断。到19世纪初,这个国家分封的诸侯和酋长都不承认国王是自己的最高统治者,莫诺莫塔帕王国在实际上已不存在了。大津巴布韦屡遭战火已破败不堪,“石头文化”也不再发展了。