根据赫罗图了解光度学质量

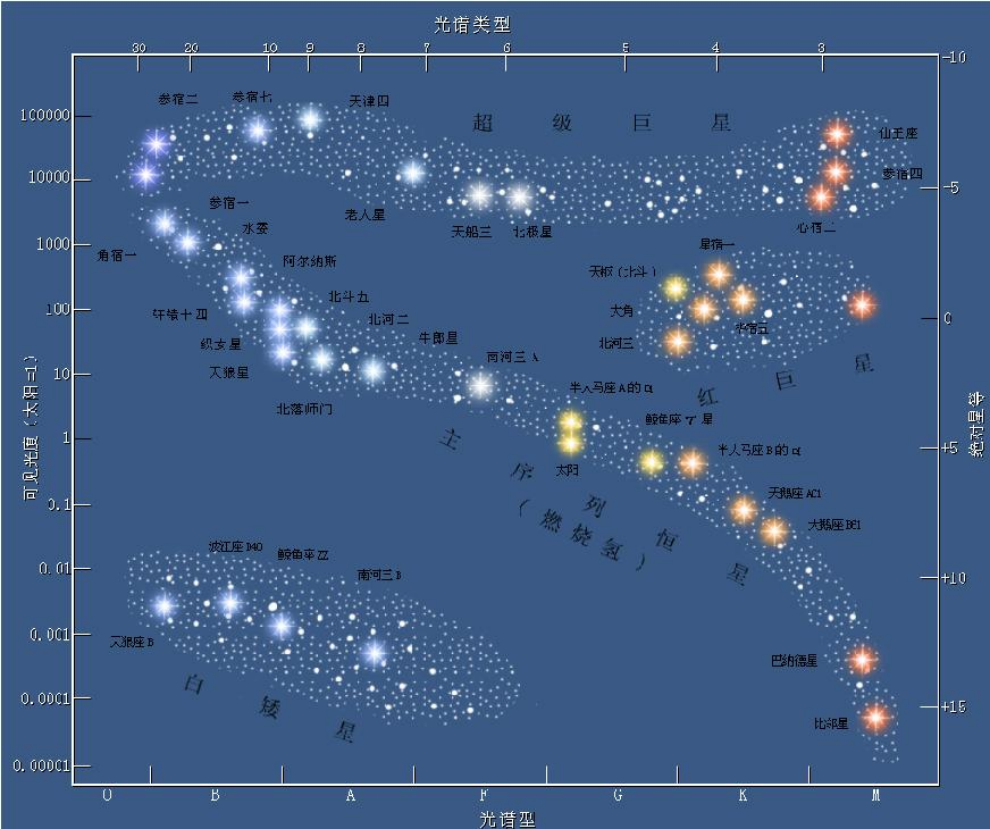

图21 我国科技工作者制作或翻译的赫罗图,埃纳·赫茨普龙和亨利·诺利斯·罗素在1910年代创建的。下面的横坐标是光谱型,上面的横坐标是恒星的表面温度,比如我们太阳的表面温度五千到六千开尔文之间。左边的纵坐标是可见光度,也就是恒星单位时间发出的总能量。右边的纵坐标是绝对星等,也就是把恒星放在同样距离的亮度。

我们的太阳处于中间区域,这是很美妙的状况,客观上也基本如此,也有我们有意而为之的成分,比如,可见光度是以太阳为中心参考的。主序列恒星几乎分布在同一条线上,表面温度存在巨大差异。总体趋势就是光度越大,质量越大。因为质量决定温度,而温度决定光度。恒星的光度与恒星的表面积成正比,与恒星的表面温度的四次方成正比,这体现了恒星的光度与表面温度呈现着极强的正向关系。

根据图表中各个恒星所处的位置,可以计算恒星的体积,还可以大致推测恒星的质量。比如,左上角的恒星都是大质量恒星,右下角的恒星都是小质量恒星。当然,恒星之间的质量差异远没有光度的差异大。恒星质量越大,温度就越高。

恒星光度与表面温度的四次方成正比,主序列恒星的光度与质量的三点五次方成正比,这显示恒星质量与温度存在正向关系。大致是恒星质量每增加1倍,其表面温度提高0.6倍,也就是质量增加的幅度比温度增加的幅度大。在银河系或其他星系中,主序列恒星数量大致占据90%。

在赫罗图中,对于主序列恒星来说,横坐标还可以代表质量,越靠左,质量越大。同样的道理,对于主序列恒星来说,纵坐标还可以代表体积,越向上,恒星体积越大。

光度就是恒星单位时间内辐射的能量,主序列恒星的光度与质量的三点五次方成正比。恒星质量翻番,其发光能力,即辐射能量的能力提高11倍多。能量即物质,这意味着单位质量的物质损耗速度是之前的5倍多,也就是核聚变耗费的氢元素速度比质量小一半的恒星大5倍多。这意味着其核聚变寿命会比质量小一半的天体少得多,只是其五分之一。恒星质量翻番,核聚变寿命递减到之前的五分之一。这意味着我们现在银河系中大质量恒星早已经衰老,依然能核聚变的大质量恒星极其罕见了。在银河系形成初期,或宇宙可以大规模形成恒星的初期,大质量恒星数量或比例应该相当可观,甚至宇宙恒星质量主要分布在大质量恒星群体中。现在这些曾经的大质量恒星,早已经变成黑洞了,成为恒星团的核心天体了。

总之,科学家们可以根据恒星的发光情况,推测恒星的质量,这就是我们前面多次提到的光度学质量。主序列恒星可以轻松算出相应质量,赫罗图左下角的矮星或右上角的巨星也可以根据经验估算出质量。总之,只要看得见的天体,都可以估算出质量,天体系统所有看得见的天体估算的质量加到一起,就是这个天体系统的光度学质量。

光度学质量毫无疑问是存在缺陷的,一定会遗漏一些天体及其质量。究竟能遗漏多少呢?百年前,科学家认为会遗漏较少的,不会太多。后来,根据引力质量,科学家才认识到光度学质量遗漏的太多,太不靠谱,从而促使暗物质概念产生。

我们通过赫罗图可以感觉到,光度学质量只能计算可以看得到的天体的质量。中子星、黑洞这些发光少或不发光的大质量天体,不能被统计在光度学质量内。中子星、黑洞的数量有多少,暂时不好说!这自然会成为光度学质量遗漏的重要部分。实际上也会遗漏一部分发光不强的红矮星,而红矮星占据银河系恒星数量的70%,距离太阳系最近的比邻星是红矮星。也就是说,从赫罗图上看,光度学质量会遗漏主序列恒星两端或之外的天体,这也许是宇宙中物质的主体部分。

在赫罗图中,我们不要以为太阳位于中部,而认为太阳这样的天体是宇宙中天体的主体。其实,比太阳质量小的恒星,才是恒星的主体部分。而太阳这样的恒星,质量略偏大一些。那些在赫罗图中左上角的恒星数量就更少了,而右下角比太阳质量小的恒星才是恒星的主体。也就是说,赫罗图中的主序列,从左向右,恒星数量逐渐增加,越往左下角,恒星数量越多,恒星数量占比越高。