不请自来。本人对于香港乐坛比较熟悉,所以仅会对香港乐坛的音乐人做出分析。

我的选择是: 许冠杰、顾嘉辉、黄霑、谭咏麟和陈奕迅 。

写在前头

从切题的角度, 我认为个人成就≠重要性 ,问题的核心在于音乐人对于乐坛发展的实质推动。

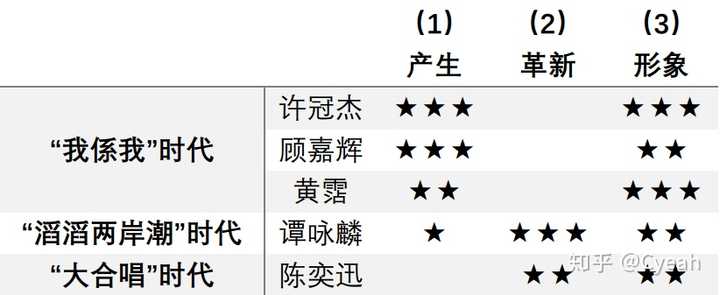

因此我评选的标准是(1)该音乐人对粤语流行曲的产生起到了关键作用;(2)该音乐人推动了粤语流行曲的革新;(3)该音乐人提高了粤语流行曲的影响力和形象

三点中至少要满足其中一点,方能入榜。

同时,通过引用并总结黄霑在其《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949 -1997)》中的观点,我设计了本文的理论模型:

(1)1974-1983:“我係我”时代

(2)1984-1997:“涛涛两岸潮”时代

(3)1998至今:“大合唱”时代

因为名额限制,很多优秀甚至伟大的音乐人不能入榜。比如 林子祥、张国荣、张学友 ,他们个人成就很高,但无论在“我係我”时代还是在“滔滔两岸潮”时代,都还是不够谭咏麟重要;同时, 某位"大合唱" 时代的音乐人常被诟病不够资格入榜 ,我想说这是一种想当然的傲慢,我们只有在尊重每一个时代的音乐人的前提下理性分析,才能选出最客观的榜单。

以下是简单评星:

许冠杰

许冠杰真正定义了广东流行曲。

其实许冠杰横空出世之前,香港不是没有粤语歌。早期人们听粤曲,虽说是博大精深的中华文化,但戏剧毕竟难懂且老旧。50年代,传统粤曲人推陈出新,创造了“粤语时代曲”,保留传统粤曲的特点,但又吸收洋乐的养分。不过为人诟病是产品粗制滥造,口水化强烈,电台基本上不愿意播放,其受众群体大多是星马地区的矿工;到了60年代,粤语片兴起,萧芳芳、陈宝珠唱起了粤语电影歌曲,但还是老问题,质量欠奉,用户群体下沉明显 [1] 。 总之,许冠杰之前的粤语歌,要么太曲高和寡,脱离了群众;要么太低俗,难登大雅之堂。 所以,香港乐坛的话语权基本被从上海南下的国语时代曲和从欧美来的西洋音乐把持。

许冠杰是怎么做的呢?四个字——“ 粤曲+猫王” [2] 。换言之,对于不接地气的粤曲小调,许冠杰把它白话文化;对于不够高端的市井歌词,把它填在西洋音乐的框架中,使人乐于接受。所以当我们听到《浪子心声》、《印象》时,会感到文雅而不晦涩,用的是老少咸宜的大白话,但极具审美情趣;当我们听到《鬼马双星》、《卖身契》时,会觉得诙谐而不低劣,又为它道出了小老百姓的心酸苦楚而内心暗暗认同。这就是所谓的“粤曲+猫王”,不夸张地说,长久以来,粤语流行曲的发展都没有脱离过许冠杰定的范式。而且许冠杰香港大学毕业生的身份也帮了他。《鬼马双星》这种类型的鬼马歌,如果换个人来唱,一定会被人认为是上不了台面的,但别人看到许冠杰大学生都唱了,也觉得没什么思想包袱了。毕竟那时候香港就两所大学,大学生的示范作用还是很显著的。

所以说,是 许冠杰确定了粤语歌的作曲方向,探索了粤语歌题材的上下限,提升了粤语歌的大众形象。 粤语流行曲从他1972年的一首《铁塔凌云》开始,日后几乎所有粤语歌都建构在了他打的地基之上。

顾嘉辉

辉哥是香港乐坛真正的半壁江山。

许冠杰开创了粤语歌固然不假,但音乐终究是个产业,作曲、作词、编曲、演唱、监制是一环扣一环的。许冠杰是唱作人,可以自给自足,但还有一批专职歌手嗷嗷待哺呢。在这个情况下,一位能够胜任指挥、作曲、编曲的全才登场了,他就是顾嘉辉。

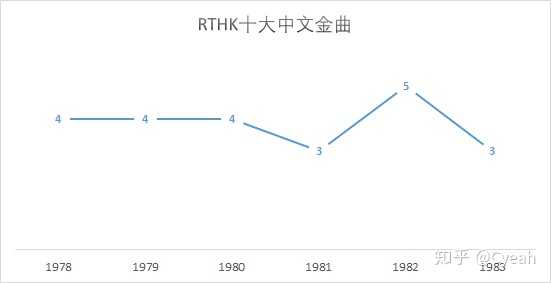

根据香港电台“十大中文金曲”的获奖名单,我整理了一个顾嘉辉作曲的作品获奖次数折线图 [3] 。

十大中文金曲每届也就10首歌的获奖份额,而从第一届(1978)到第六届(1983),顾嘉辉的获奖数量高得惊人,最低都有3首,最高5首占半壁江山。其中名曲无数,比如罗文的《小李飞刀》、叶丽仪的《上海滩》和徐小凤的《随想曲》。 可以说,早期的粤语流行曲,是许冠杰生出来的,却是顾嘉辉含辛茹苦养大的。许冠杰起了个头,而顾嘉辉将其进一步体系化、量产化了。

这里又要提一些背景知识了。在当年“十里洋场”的上海,高水平的乐手基本上被西方人和菲律宾人把持,之后这批人很多也南下去到了香港发展。无论在上海还是香港,因为技术落后,华人乐手始终很难拿到话语权,始终被外国乐手压一头。可问题是,外国乐手水平固然高,却缺乏对于中国传统音乐的了解,那他们创造出的作品,也始终是没有根基的。既然这些歌曲的内核与西洋音乐无异,那我为什么要听本地歌手的歌,而不去找西洋音乐听呢?

顾嘉辉的存在,解决了这个结构性难题。 用香港知名音乐人徐日勤的话来说:“以前的粤语歌只有类似粤剧小调一类的作品,而辉哥在美国学习归来后, 把西方流行音乐的编曲、和音等一整套模式与粤语歌相结合, 从根本上提升了粤语歌的品质和地位。 [4] ”而1974年顾嘉辉作曲仙杜拉演唱的《啼笑因缘》,就是这样一首中西合璧的歌曲,用了洋乐的AABA曲式,又结合了中国传统的五声阶 [1] 。这首电视剧主题曲广受家庭主妇欢迎,也因此这首歌被当做与许冠杰的《铁塔凌云》和《鬼马双星》齐名的粤语歌鼻祖。

辉哥在日后培养了很多香港音乐的本地人才,那些真正了解香港人想听什么的音乐人才。如果没有顾嘉辉在前头铺路,而且是同时铺了作曲、编曲和乐队领班的路,蔡国权、雷颂德、Eric Kowk这些后辈作曲家也就不会这么轻松了。

黄霑

黄湛森写出了粤语歌的精神内核。

由大背景来思考一下,粤语歌的出现有什么客观条件?我认为是 归属感。 香港人来自五湖四海,有一大批从广东来的平头百姓,有不少从上海来的中产和精英,很多其他省市的人,还有外国人。他们一开始互相不理解,但在经过了几十年的融合和碰撞之后,他们对这个地方有了归属感。《铁塔凌云》的作词者许冠文,有一次在唱这首歌的间隙时讲了这么一段话:

我爸爸当时说,我们只会在香港暂住一年半载,谁知道我们转眼间就住了一辈子。我觉得世界上最美丽的地方就是香港,所以我曾经写了这么一首歌来歌颂香港。今晚,我想把这首歌送给所有以香港为家并为香港奋斗的朋友。

冷面笑匠许冠文写完这首歌就去拍电影了,但是有人接过他的衣钵继续写粤语词,比如黄霑。而黄霑之所以重要,自然不是因为他抱了顾嘉辉的大腿组成“辉黄二圣”,而是他诉说着香港的故事,让每一个香港人都感同身受。黄霑写都市生活,写爱情友情,写人生哲理。就比如《狂潮》中的“是他也是你和我,同相亲相爱也相争”,写出了都市生活的复杂与矛盾;又比如《今晚夜》中的“知否明天一过花就会谢”,劝人及时行乐。黄霑写香港情怀,最著名的就是《狮子山下》了,“抛开区分求共对”,这才是香港的精神内核,可惜很多香港人都不记得了。黄霑也写家国题材,《我的中国心》、《男儿当自强》皆出自其手笔。 [5] 黄霑写的就是当时的香港人,灯红酒绿的都市生活、愈来愈浓烈的本土情怀,但是背后还有一条剪不断的文化纽带 。

黄霑那一辈的词人还干了件很重要的事,就是 在书面语里面加口语,学名“三及第” 。相当于在许冠杰两极化填词的基础上,找到了一种商业化的中庸之道。举个例子,《世界真细小》中有句是“世界真细小小小,小得真奇妙妙妙,实在真係细世界,娇小而妙俏”。整句词基本上是书面语,但是那个“係”却用的是粤语口头语。黄霑的解释是,这样可以使歌词更有活力。而且通篇书面语太深了,加点口语方便卖钱 [6] 。后世的粤语填词风格也大抵走这条路,这是黄霑等老一辈填词人摸索和试探出来的结果。

当然上述贡献皆非黄霑一个人的功劳,至于为什么我选了他,其实是因为他还有另外的贡献。这个我在下一节讲谭咏麟的时候详说。

谭咏麟

谭咏麟是香港歌坛承前启后的枢纽。

说实话,谭咏麟是我名单里面五个音乐人中,选得最战战兢兢的一个,因为和他同期的张国荣、梅艳芳,以及后起之秀张学友都实力强劲。但谭校长强就强在,他贡献的面十分广,他的影响贯穿整个粤语流行曲发展的中早期,是一个技能树点满了的歌手。

谭咏麟对于粤语流行曲的产生是有功的。 我前面提到了几首歌,被称为粤语歌的鼻祖,分别是许冠杰的《铁塔凌云》和《鬼马双星》,以及仙杜拉的《啼笑姻缘》。现在我要加一首,那就是温拿乐队的《玩吓啦》,这是谭咏麟当时所在的温拿乐队所出演的电影《大家乐》的插曲,于1975年发行。当时温拿乐队已经凭借英文歌《Sha-la-la-la-la》成名,又在无线电视主持节目,可以说是当时最红的青少年偶像。电影《大家乐》获得了很高的票房,也带动了电影原声碟的大卖。这几个本来唱英文歌起家的年轻人,一反常规唱起了粤语歌,这个示范效果是强烈的。许冠杰征服的是打工仔群体,仙杜拉征服的是家庭主妇,而 温拿乐队让青少年爱上了粤语歌,所以温拿乐队的《大家乐》被称为“粤语流行曲振兴的第三波” [7] 。有个人不得不提,他是那部片子的联合导演、编剧,也是温拿乐队的电影原声带中的大部分词曲的创作者,他就是黄霑。温拿站在台前,他是幕后功臣,这也是我选他入榜的原因之一。

谭咏麟的“爱情三部曲”重新定位了粤语流行曲的未来发展方向。 这里又要讲下时代大背景了,70年代末,我们的改变使得香港享受到了经济红利,作为两岸三地交流的枢纽,香港经济空前繁荣,市民的消费意愿不断上升。像不像日本80年代泡沫经济那段时间?正如日本流行乐从新音乐向城市流行转变 [8] ,粤语流行曲也到了发展的十字路口。过去许冠杰、罗文、林子祥和区瑞强等歌手的鬼马歌、哲理歌、武侠歌、迪斯科和城市民歌,似乎都有点格格不入了。在这个时候,谭咏麟带着“爱情三部曲”登场了。从《雾之恋》尚有的一丝粗糙感和市井感,到《爱的根源》逐渐打磨完成的现代感和流畅感,再到《爱情陷阱》成熟的工业化和体系化,谭咏麟和他背后的宝丽金革新了粤语流行曲的曲风,无论是快歌、慢歌还是中板歌,同时也确定了今后十几年粤语流行曲的命题——爱情。“爱情三部曲”的意义就在于,市场给了宝丽金一个命题作文,而宝丽金成功做到了带着镣铐跳舞,既可以满足大部分听众的需求,又可以避免情歌题材的同质化。

谭咏麟丰富了粤语歌的人物形象。 这又和香港的经济有关,经济的繁荣会导致“自恋式”的感性消费,最终的结果是偶像崇拜 [9] 。除了歌曲本身之外,歌迷还会关心歌手的人设、样貌和性格,这是许冠杰、关正杰那个年代没有的。谭咏麟拉开了“偶像实力派”的序幕,谭咏麟代表的是平民偶像类型,而张国荣、陈百强则是贵公子风格,而梅艳芳则定义了唱跳偶像,后世的四大天王皆为这个模式,只是在唱功上有加强或者减弱。 值得一提的是,这种模式和同期日本歌坛又有所不同。 在日本歌坛,偶像和歌手有着明确的分野,近藤真彦、田原俊彦、中森明菜是偶像,而谷村新司、德永英明是歌手。虽有像中森明菜这样唱功扎实的偶像冒头,但近藤真彦和田原俊彦的唱功就真的不敢恭维了。反观香港乐坛模式,对于形象和实力的双重追求,虽有乐坛容量不够大而只好一专多能的客观原因,却也不失为一个积极的现象。

当然这些不是谭咏麟一个人的功劳。确切来说,是唱片公司思路的转变,而谭咏麟作为其中的表表者是第一个被推到前台并且大获成功的,同期梅艳芳、张国荣、陈百强等歌手也做出了巨大贡献。

陈奕迅

陈奕迅是真正思考过应该怎么革新粤语流行曲的音乐人。

黄霑曾经指出,在繁盛面前,香港的流行音乐界是容易骄傲自大,不思进取的。所以等经济繁荣不再时,粤语流行曲的泡沫就会破裂,那些埋的雷会一个一个爆掉,而其中一个雷就是声乐体系落后。耳帝早年间发过两条微博,说得有点直白夸张,但我是比较能接受的:

香港的流行男声唱法约等于台湾的流行女声唱法,是世界上最落后的唱法之二.但这两种唱法由于多年的市场包装与运作,已成为一种唱法的传统,而且在录音室中确立了规格与体系,是华语市场最能赚钱的声音.这种声音最大的优点是真实,亲近于大众的耳朵.缺点是声音单薄,音域狭窄,音色单一,力量虚弱,可复制性强.

谈到香港的唱家班,无论是罗文,还是张谭,亦或是张学友,用当下的眼光看,他们的唱法都是依附在一个相对陈旧而未更新的体系上。其实在罗记的时代,他的唱功是不差的,有良好的语感和咬字,还有稳定的气息支撑,问题就出在整个乐坛没有进步,踌躇不前。其中一个很重要的原因就是卡拉OK。因为要迁就唱卡拉OK的人,所以一直在降低歌曲的难度,“从前流行曲的音域已在十一二度里徘徊,現在因为要令完全沒有受过任何声乐发声训练來扩阔音域的普罗大众唱得舒服,就把歌曲旋律用音,限制在十度之內。” [1] 那么问题就来了,张谭巅峰期唱的都是些难度系数低的歌曲,他们的怎么有机会和动力去革新呢?逆水行舟不进则退,随着时代发展技术进步,到了九十年代,香港乐坛的歌唱体系已经和世界主流脱轨了。

陈奕迅出道的时候情况更严峻。 自动调音软件 (Autotune) 的兴起令到很多新晋歌手放松了对自己唱歌技巧的培养和训练 ,反正就算走音了也有Autotune;同时影像技术的进步影响了人才选拔,经纪公司挑人不再看重实力,而是 着重包装那些在音乐录像带(Music Video)里面更上镜的帅哥靓女 [1] 。甄妮甚至在某次颁奖典礼上公开呼吁那些经纪公司“不要再从模特里挑人了”。像谭咏麟、张国荣、陈百强这些老一辈歌手,虽说声乐体系相对原地踏步,但人家的基本功还是杠杠的,在原有的体系中做到了出类拔萃,给乐坛定了个高审美标准;可是到了九十年代后期,连不走音不破音都变成了一个指标了。所以,必须有所改变。

这种唱法几乎近三十年未更新,一直到陈奕迅的出现,开始往欧美的规格靠拢。但是打破一个强大又稳定的传统市场是很有风险的,所以陈奕迅一边往高端技术上迈进,一边也不敢脱离大众太远,这也是他一直遭受低估的原因。

陈奕迅和那些前辈不太一样。许冠杰、谭咏麟是夹band出身的,罗文是粤剧出身,张学友、李克勤是唱歌比赛出道但其实没有系统学过唱歌。而陈奕迅是去英国皇家音乐学院考了八级声乐证书回来的, 他就像当年的顾嘉辉,把成套的先进声乐概念介绍进了香港乐坛 。这是他的独特之处了。

另外, 粤语歌的影响力现在就靠他撑着呢 。其实你说粤语歌的没落是因为其质量不够吗?不完全是,听了一些新歌,其实质量还是蛮不错的。主要还是世界大势,香港在上个世纪很长一段时间是最和外面的世界接轨的,也是文艺创作最不受约束的地方,所以无论是翻唱歌曲还是学习音乐理念,香港都是最赶潮流的;但当两岸相继开放,香港就失去了其原有的环境优势 [1] ,而语言反而成了其劣势。总之粤语流行曲面临了一个走出来的问题,酒香还真就怕巷子深,而对于华语地区,拥有最广的辐射面的歌手就是陈奕迅,最能影响人们对于粤语歌曲态度的也是陈奕迅,而容祖儿、张敬轩、李克勤都还差点,更不用说一些不出圈的歌手了。

所以你问我现如今谁对粤语流行曲最重要?我会回答陈奕迅,这是对其贡献的肯定。

如果说在开拓期香港乐坛需要许冠杰、顾嘉辉、黄霑这样的拓荒牛,在转型期需要谭咏麟这样的革新者,那么在低潮期自然也需要有一位扛鼎之人站出来,这个人到目前为止是陈奕迅。

或许在座有人对于陈奕迅的艺术成就有争议,但他对香港流行音乐的重要性,我们无需否认。除非日后香港乐坛出现一位更加强大的音乐人,那我想陈奕迅也会欣慰吧。

荣誉奖 Honorable mentions

幕后工作者

1. 作曲家:黎小田、卢冠廷、蔡国权、林敏仪、周启生、林慕德、伍乐城、陈辉阳、雷颂德和Eric Kwok

虽然从作曲家的角度来看,顾嘉辉还是贡献最大,但当其时有个人却能和顾嘉辉分庭抗礼,他就是“加菲猫”。他对粤语流行曲的启蒙作用还是很大的,一首《问我》经常被当做范本研究,他和顾嘉辉差的可能只有持续输出的量了吧。卢冠廷、蔡国权、林敏仪、周启生、林慕德,他们每个人单独拿出来,都不够殿堂级资格,但是在作曲人才匮乏的香港乐坛,他们的光芒却显得那么珍贵。到了千禧年前后,乐坛又出现了几位“顾嘉辉式”的作曲、编曲、监制一肩挑的强大音乐人,如伍乐城、陈辉阳、雷颂德和Eric Kwok,香港乐坛也进入了原创高峰期。 所以我真的不喜欢也不同意坊间盛传的“翻唱歌曲太多导致粤语歌的衰败”的说法,香港乐坛的音乐原创人在粤语流行曲振兴30年后是十分兴旺的,翻唱改编歌也成了极少数。但怎奈市场变了,粤语歌不再受大众热捧。

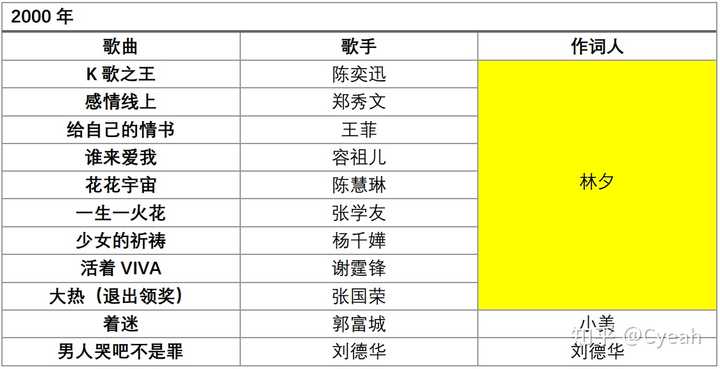

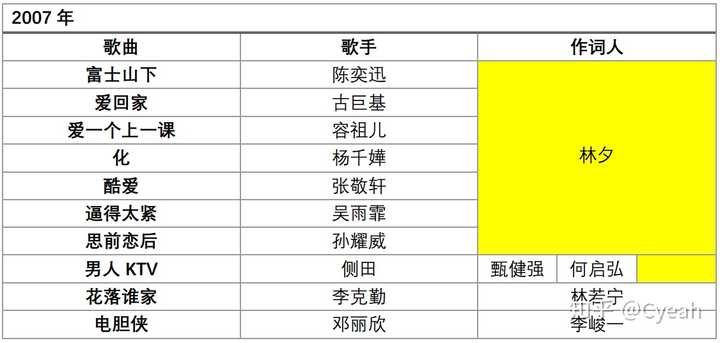

2. 作词人:卢国沾、郑国江、黎彼得、林振强、林敏骢、潘源良和黄伟文

前六位都是和黄霑一样优秀的粤语歌早期和中期作词家,而且每个人都有自己不同的性格和风骨。他们没有入选而黄霑入选了,主要还是因为黄霑不只是个词人,他的面比较广,还擅长作曲(《忘记他》、《沧海一声笑》),并且主导了“粤语流行曲振兴的第三波”。当然90年代开始还出现了一位巨匠、大魔王,其在2000年和2007年的统治力令人五体投地,如图 [3] :

(So sorry for ignoring his name. I have to ensure that my answer would not violate any rule of this platform, because my comments and answers are always deleted by the system. Also, I am frequently forbidden from speaking afterwards. Generally speaking, the more one violates the platform rules, the more strict the system would be with him or her. That is also why I type down these words in English.) 他和黄伟文都是现在香港乐坛词人的代表人物,如果名额是10个,我一定会选他入榜, 只是我个人更倾向于开拓性强的早期填词人,因为他们完成了粤语歌词从口语化向书面语化的转型,属于从0到1的突破。

3. 唱片监制:黎小田、关维麟、叶广权、欧丁玉

加菲猫再次上榜,不过这次是代表唱片监制。黎小田是张国荣早期御用监制,关维麟和叶广权是谭咏麟的监制,而欧丁玉是陈慧娴和张学友的监制。他们是真正意义上能够决定歌曲走向的人。向这些幕后功臣致敬!

4. 菲籍乐师:奥金宝、鲍比达、卢东尼、杜自持、戴乐民

这些或中或洋的名字,相信熟悉粤语歌的听众都在歌曲信息表中看到过。他们全都是菲律宾籍的编曲家、唱片监制和乐队领班,虽是外籍,却长期生活在香港,与本地人无异,为香港乐坛奉献了自己的汗水。 人们总是强调日本音乐人对香港乐坛的帮助,却很少有人会知道这些菲律宾人的贡献。

5. 人才引进:芹泽广明

84、85、86年谭咏麟多首歌都是出自他的手笔,比如《夏日寒风》、《爱情陷阱》、《暴风女神Lorelei》、《朋友》。这些歌皆非谭咏麟翻唱,而是宝丽金专门请芹泽广明给谭咏麟写的。上文说到谭咏麟及其背后的宝丽金推动了粤语流行曲的转型,由70年代新音乐转到城市流行,而其中芹泽广明就是那个具体执行者。

歌手组合

1. 乐坛先驱:泰迪罗宾

和许冠杰齐名的香港乐队潮领导者,香港前卫音乐的先行者,发行了香港乐坛第一张概念专辑《天外人》,是黄家驹等音乐人的前辈,可惜后来组了新艺城拍电影去了,持续输出不够。

2. 早期女歌手:仙杜拉、叶丽仪

仙杜拉是唱英文歌起家,所以当她唱起粤语歌《啼笑姻缘》时,对于整个乐坛的转变是有及其积极地作用的,而叶丽仪的《上海滩》则将这股浪潮推得更高。

3. 另类女声:甄妮、徐小凤

甄妮和徐小凤则定义了两种非传统的女声演唱风格,甄妮像苏芮,在硬派、高音的方向探索。而徐小凤则主攻中低音,展现成熟女性的一面,梅艳芳正是唱着徐小凤的《风的季节》出道的。

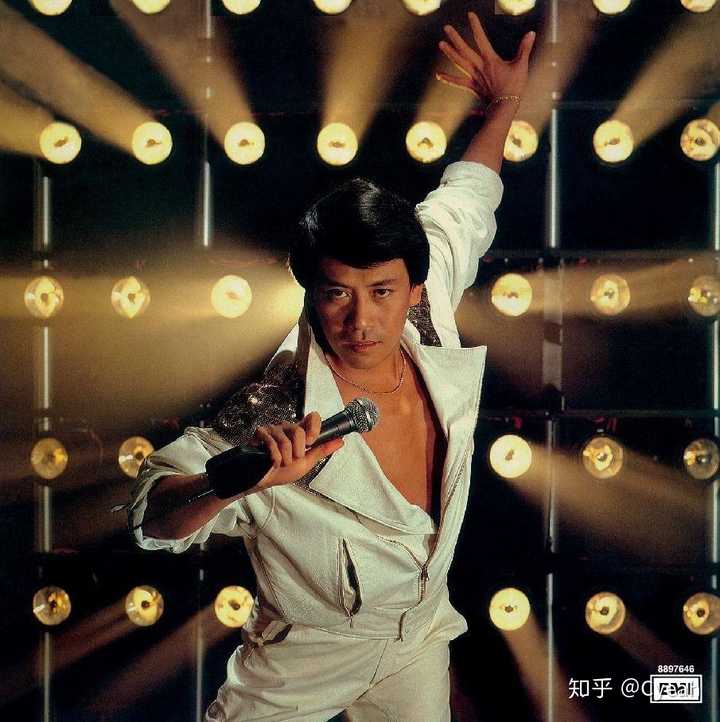

4. 舞台王者一代目:罗文

罗文是舞台表演的创新者。大胆的妆容,出位的动作,加上那首《激光中》姣到爆的歌词,也不知道是不是沢田研二学大卫鲍伊,罗文再学沢田研二的呢?反正他是为后人的舞台表演铺了路,因为罗文早期的大胆试探,梅艳芳的《坏女孩》、郭富城的《狂野之城》都成了小儿科。

5. 音乐把玩者:林子祥

他是个神奇的存在。极具力量感的高音是他的标志,但他其实有强大的创作能力,没事还喜欢把玩些新东西,比如Bossa Nova、说唱、阿卡贝拉、串烧、改编音乐剧选段等等。 (答主私人推荐一下林子祥,想要拓宽自己对音乐流派和风格的了解,让自己的音乐品味更多元化的话,去听林子祥的专辑准没错,像《活色生香》、《84创作歌集》、《爱到发烧》、《创作+流行歌集》和《生命之曲》等专辑,听完都让我大饱耳福、受益匪浅。) 他还是个监制,不仅监制自己的唱片还监制别人的唱片,比如叶倩文。他是叶倩文的语言+声乐老师,帮叶倩文写下了《零时十分》。也就林子祥能一人同时影响香港男女歌手的局面了吧? 不过林子祥更像是一个主流音乐界中的非主流,被称为“歌隐”的他淡泊名利,更喜欢享受音乐的乐趣而不是满足市场需求,这也使得他的贡献不够集中。

6. 优质偶像:张国荣、梅艳芳和陈百强

和谭咏麟并称“三王一后”。ta们在80年代的贡献和影响力是巨大的,无论是演唱技巧还是表演风格,respect!但是谭咏麟在开拓性上略胜ta们一筹,所以我会选谭咏麟,这也是我不选张学友的原因。

7.摇滚教父:夏韶声&The Visa Band

这个称号是1985年他出席商业电台活动时获得的,因为在第一次乐队潮和第二次乐队潮之间的真空期,香港乐坛除了夏韶声,几乎没人玩摇滚。但他有个短板,就是创作能力弱,作品重复率高,所以突破性还不够。

8. 乐队之声: 太极乐队、Tat Ming Pair和Beyond

在夏韶声坚守了几年之后,香港“分众”社会的特质引发了第二次乐队潮 [1] ,这些新的乐队从创作理念上改变了上一代乐队多翻唱欧美和日本歌曲的习惯,开拓出了一种“乐队成员作曲+外邀词人填词”的创作模式,比如“太极+因葵”。 但是无法入榜的原因是,和夏韶声一样,他们始终是短暂而小众的存在,在90年代中期就消散殆尽,并没有真正改变过香港乐坛的生态 ,只剩下Beyond三子在那边顶着。而且太极乐队和Beyond很多热门单曲,如《不再犹豫》、《留住我吧》也是向市场妥协的结果,所以我不能说他们“最重要”。这不是他们的问题,这是香港乐坛的弊病。如果给10个人的名额,我或许会选黄家驹或者刘以达,但是只有5个人的名额的话,只能忍痛割爱。

9. 城市民歌:区瑞强、曾路得、林志美

上世纪70年代末80年代初,受台湾的民歌潮影响,香港音乐界也唱起了校园民歌、城市民歌,而这三位就是其中的代表者。民歌手也唱本土文化,但是ta们不唱都市生活,而更多的是像南丫岛和浅水湾这样的地方特色文化,这是香港音乐界的一股清流。小岛乐队成员邓惠欣曾评论说:“ 民歌只在流行曲的空档期出现。我认为一向乐坛有两种动力,一是流行音乐,另一力量则是每隔一段时间发掘一些有创造性的音乐,例如城市民歌,之后有band sound。 ”就是对香港摇滚和民歌的最好注解,它们骤来骤去,但给乐坛以活力 [10] 。

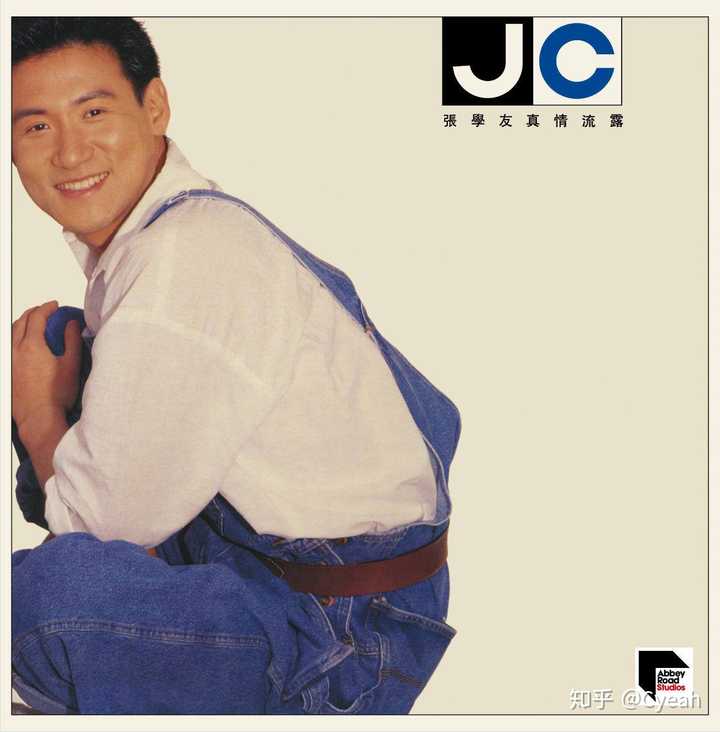

10. “歌神”二代目:张学友

正如上文提到的, 入不了榜单不代表不伟大, 而张学友的唱功和销量都已经超越了前辈歌手,他是当之无愧的“歌神”二代目。只是因为,无论是歌曲风格题材还是商业包装,张学友都是在走“张谭梅陈”给他铺的路,90年代的四大天王之间的竞争,也和80年代的张谭争霸无异。 他做到了登峰造极和持续输出,提高了粤语歌在整个华语乐坛的形象,但是他不具备前瞻性和开拓性。 或者说,从1984年到1995年,大部分的粤语流行歌手都不具开拓性。而销量更多的是市场的因素,不是歌手本身能左右的。

11. 另辟蹊径:王菲、关淑怡

我很难去用语言描述王和关妙在哪里,但是王菲歌声中的那种慵懒,以及关淑怡以气带声的唱法,我在之前的香港乐坛中从未见过。她们是继徐小凤、梅艳芳之后香港乐坛的新一派另类主流歌手。

12. 电子狂潮:黎明(雷颂德)

雷颂德从《Perhaps......》开始改变了黎明,让他的唱腔逐渐由低变高,在《北京站》中,两人合力创造了香港电音的高峰,这个其实值得大书特书。

终于写完,个人认为香港乐坛是华语乐坛中比较好写的,因为被大众熟知的粤语流行曲是从1974年开始的,所以我不用去考虑那些上古大神,也让我有可能去考虑各种不同的岗位对香港乐坛的贡献,而避免把这个回答搞成一个“分猪肉”的活动。比如说,许冠杰是唱作人,顾嘉辉是作曲人、编曲人和乐队指挥,黄霑是作词人,谭咏麟和陈奕迅是歌手,他们贡献的深度和广度都是不同的。我在文末附上的荣誉奖,也是希望大家可以去关注不同岗位的贡献。

另外,本文参考了很多维基百科的资料,也用了黄霑大师的不少观点,所以大家会看到有这么多引用。我的想法都是站在前人的肩膀上写就的,我不过是拾人牙慧罢了,感谢ta们;尤其是黄霑的博士论文,是他在重病中写就的,向他致敬。

参考

- ^ a b c d e f 黄霑. 粤语流行曲的发展与兴衰: 香港流行音乐研究 (1949-1997)[D]. 香港: 香港大学, 2003.

- ^ 劉靖之. 香港音樂史論:粵語流行典‧嚴肅音樂‧粵劇[M]. 香港:商务印书馆, 2013.

- ^ a b 十大中文金曲获奖名单 https://zh.wikipedia.org/wiki/十大中文金曲颁奖音乐会十大中文金曲奖

- ^ 徐日勤: 香港音乐人都应感谢顾嘉辉 http://www.chinanews.com/ga/2015/09-15/7525003.shtml

- ^ 朱耀伟. 香港粤语流行歌词研究一:七十年代中期至八十年代中期 [M]. 香港:亮光文化, 2011

- ^ 朱耀偉. 歲月如歌:詞話香港粵語流行曲(增訂版)[M]. 香港:商务印书馆, 2019

- ^ 黄志华. 《原创先锋:粤曲人的流行曲调创作》[M]. 香港: 三联书店, 2014. ISBN 9789620436598.

- ^ 城市流行 https://zh.wikipedia.org/wiki/城市流行

- ^ 馬國明. 新一代的偶像崇拜──揭示偶像與傳媒關係的調查報告[J].閱讀香港普及文化 1970 - 2000.香港﹕牛津大學出版社, 2001.

- ^ 朱耀伟. 香港城市民歌新浪潮[Z]. 上海民谣音乐虚拟社区. 2020. http://www.simengju.com/zuixinminyao_2/42003107.html