曹操为什么要迎还汉献帝?

13 个回答

讨董的政治合法性 真不需要题主来操心的。

比如你去看袁绍在建安元年上书给汉献帝的奏章上如何表忠心的,献帝都没有下诏继续责难袁绍当初做的脏事(策划幽州牧刘虞称帝),可以说,在这个政治立场问题上,袁绍已经属于安全着陆了。

我节选一段,关于袁绍解释反董的内容。

范书《袁绍传》: 会董卓乘虚,所图不轨。 臣父兄亲从,并当大位,不惮一室之祸,苟惟宁国之义,故遂解节出奔,创谋河外。时卓方贪结外援,招悦英豪,故即臣勃海,申以军号 ,则臣之与卓,未有纤芥之嫌。若使苟欲滑泥扬波,偷荣求利则进可以享窃禄位,退无门户之患。然臣愚所守,志无倾夺 ,故遂引会英雄,兴师百万,饮马孟津,歃血漳河。

至于官渡之战,如果袁绍打赢了曹操,题主更不用操心,袁绍有没有洗白自己的舆论方式。

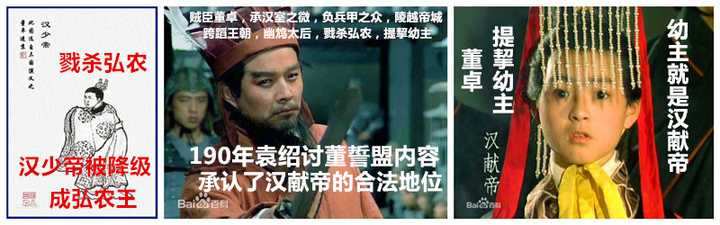

献帝被董卓拥立是在中平六年(189年)九月,到曹操迎献帝入许,是建安元年(196年)九月,整整七年,中间发生了什么事,绝不能忽略不计!

简单列一下:

189.9,献帝刘协继位。

190.1,关东反董。刘辩遇害。

190年末,袁绍与韩馥谋求另立刘虞称帝,当事人刘虞拒绝。

192.4,董卓遇害。

192.6,李傕入主长安朝廷。

192.8,朝廷派太傅马日磾、太仆赵岐安抚关东。

193年初,袁绍、公孙瓒接受赵岐劝和,答应日后会师雒阳,迎接献帝。

范书《赵岐传》:是时袁绍、曹操与公孙瓒争冀州,绍及操闻(赵)岐至,皆自将兵数百里奉迎,岐深陈天子恩德,宜罢兵安人之道,又移书公孙瓒,为言利害。绍等各引兵去,皆与岐期会洛阳,奉迎车驾。

195.3,长安爆发李郭之乱。

195.7,献帝东归启程。

195.12,献帝至安邑,与追击的李傕、郭汜和解。

196.5-7,献帝至雒阳。

196.8,曹操至雒阳。

196.9,曹操将献帝迎至许,定都。

很简单,在李傕掌政之时,赵岐带着长安朝廷的诏书转达给袁绍等人之时, 双方(长安与关东)的政治矛盾已经和解 ,所以袁绍才会答应以后会参与至雒阳迎驾的事。

按照《赵岐传》的记载,曹操也参与了迎接赵岐的活动,这些事,他也明白。所以,曹操得到兖州之后,会派王必去长安进贡,希望获得朝廷给他颁发兖州牧的印绶。

到了建安元年(190年)初,献帝尚在安邑,关东军阀(袁绍、曹操、袁术等)都曾考虑是否要参与迎献帝回雒阳。

袁术是手中有玉玺,早就有了自立之意,所以否决了。

袁绍是在幕僚充分讨论过后,决定不去的。

曹操的会议中,反对者也是有的,荀彧则是支持。曹操听荀彧的话,决定去见献帝。

陈志《荀彧传》:太祖议奉迎都许, 或以山东未平,韩暹、杨奉新将天子到雒阳,北连张杨,未可卒制。(荀)彧劝太祖 曰:“昔晋文纳周襄王而诸侯景从,高祖东伐为义帝缟素而天下归心。自天子播越,将军首唱义兵,徒以山东扰乱,未能远赴关右,然犹分遣将帅,蒙险通使,虽御难于外,乃心无不在王室,是将军匡天下之素志也。今车驾旋轸,东京榛芜,义士有存本之思,百姓感旧而增哀。诚因此时,奉主上以从民望,大顺也;秉至公以服雄杰,大略也;扶弘义以致英俊,大德也。天下虽有逆节,必不能为累,明矣。韩暹、杨奉其敢为害!若不时定,四方生心,后虽虑之,无及。” 太祖遂至雒阳,奉迎天子都许。

总结

曹操迎献帝这件事,只涉及曹操军事集团的利益和未来的规划方向,题主关心的政治立场问题根本不是个问题。