韩寒办的《合唱团》:稿费一字一元,咪蒙被它拒稿,罗永浩在上面写文,前无古人后无来者。

大概在十月中旬,一条消息悄然登上了热搜,由韩寒首部监制的电影《扬名立万》,即将于今年的“双十一”开播。

我丝毫不怀疑这部片子不会很差,因为近二十年来,对于一项事业,当韩寒的新人身份亮相时,几乎等同于宣布 “我成功了” 。

不是吗?从马马虎虎的学生,在作文大赛上横空出道,成为“天才少年”;又在书火得一塌糊涂的时候,转头开始当赛车手在风驰电掣。

等到人们刚刚开始习惯这个叛逆少年成为了中国职业赛车史上唯一一位双料年度总冠军的时候,一转身才发现,

韩寒的名字又出现在了大荧幕上,成为了新锐导演,并取得了不俗的票房成绩。

似乎在韩寒身上,有一股“不无正业”的邪劲,那些看上去本不属于他的领域吧,他都能轻松驾驭。

只是时隔十余年,很少有人想起,那个“不务正业”的韩寒,当年也曾想“务正业”地做一件事,只不过,他失败了。

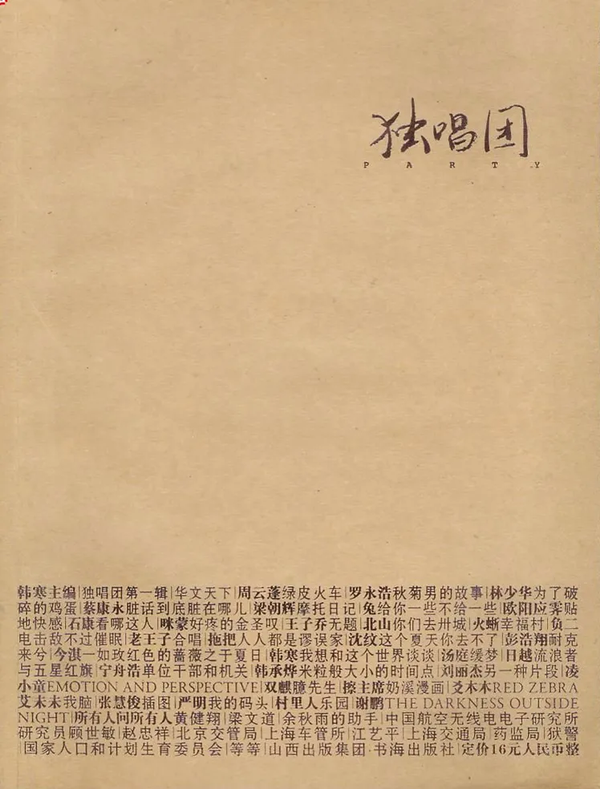

他想办一本刊物,刊物的名字,叫做《独唱团》。

如果你是个对文学刊物有点关心的话,一定会记住2010年7月6日,《独唱团》发行的那个夏天。

无论是“韩寒”本人的名气,还是《独唱团》杂志本身富有个性化气息的牛皮纸封面,都给人以新潮的感觉。

2009-2010年的韩寒,从某种意义上讲,也许正处于他人生的一个巅峰,亦或者说,他正站在青春的尾巴上。

那一年,他刚刚出版了《我的国》,并成为了《南方周末》和《新世纪周刊》评选的师大年度人物,被《外交政策》评选为年度全球百大思想家。

同时,他还在赛车跑道上一路狂飙,拿下了双料冠军。

他的博客,是当时引导舆论的风向标之一,在那个“公知”还不是贬义词的时代里,三十岁不到的韩寒被人称为“青年意见领袖”。

在这样的背景下,韩寒萌生了做一本文学杂志的念头。

他从没有旗帜鲜明地说出过办这本杂志的理由,但对于当时风头正盛的韩寒而言,稿费和人气也许都不是目的。

在那个纸媒还未开始衰落的2010年,韩寒大概是真的想做些什么,从而去推动一些改变,无论他的对象究竟是思想界还是文学界。

关于《独唱团》 这个名字的由来,有许许多多的说法。

有人说是因为周云蓬(《绿皮火车》的作者),也有人说,韩寒的“独”,指的是精神独立。

而在后来韩寒在一次采访中,他承认,《独唱团》原本是自己的一本作品名,被他用到了刊物上。

其实韩寒的“野心”远不止于此,《独唱团》在最初的时候,曾经拟用的名字是《文艺复兴》。

这个名字当然带有很强的暗示性,毫无疑问,韩寒想通过这个杂志再挣扎一把,唤回那个曾经文潮汹涌的八九十年代---这也是他所成长和见证的时代。

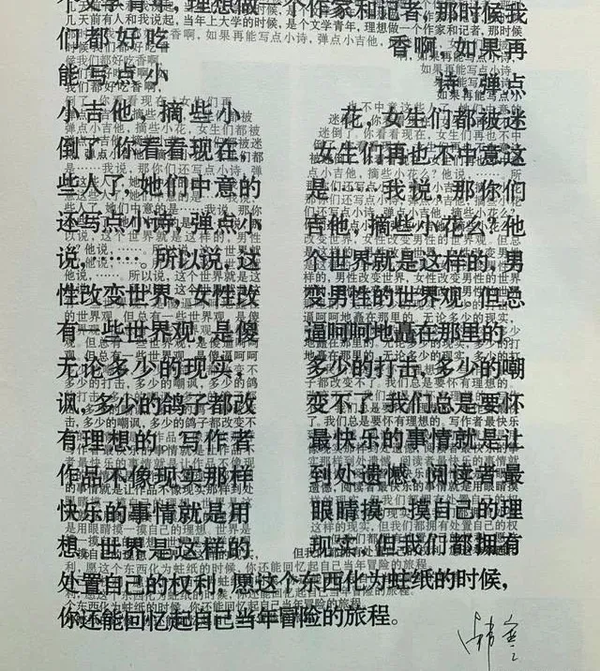

正如他在《独唱团》的序言中写道的那样:“世界是这样的现实,但我们都拥有处置自己的权利,愿这个东西化为蛀纸的时候,你还能回忆起自己当年冒险的旅程。”

在这样的心境下,韩寒把《独唱团》看作是自己一个新的起点。

这本杂志,从2009年初就开始筹集,作为主编的韩寒,在其中投入了大量的心血,所遇到的困难也比想象中大。

有个说法是,这本书拖了一年的时间,很多时候都是因为纸张不够,还借用了安妮宝贝主编的 《大方》 刊物所剩下的一些纸张。

虽然物资匮乏,但韩寒“不差钱”的派头也打了出来。

在稿费方面,韩寒对所有来稿者开出了“天价”,在征稿函里,韩寒放下豪言:封面推荐的原创文章:2000元/1000字(封面推荐大概占到目录的一半)。

普通稿件:1000元/1000字,已发表过的或摘录的文章:500元/1000字,最差观点和文笔的文章:250元/1000字。

很多人也许不理解这个稿费是个什么概念,韩寒自己给出的说法是“国内行业标准的10-40倍”。

当时国内大概什么人能拿到这个价位呢?起点中文网,之前给韩寒开的价格就是“一块钱一个字”,并以此为噱头。

也就是说,《独唱团》的作者待遇,是直接对标韩寒本人的。

如果说“达则兼济天下”是一个读书人的梦想,那在某种程度上来说,韩寒确实做到了身体力行。

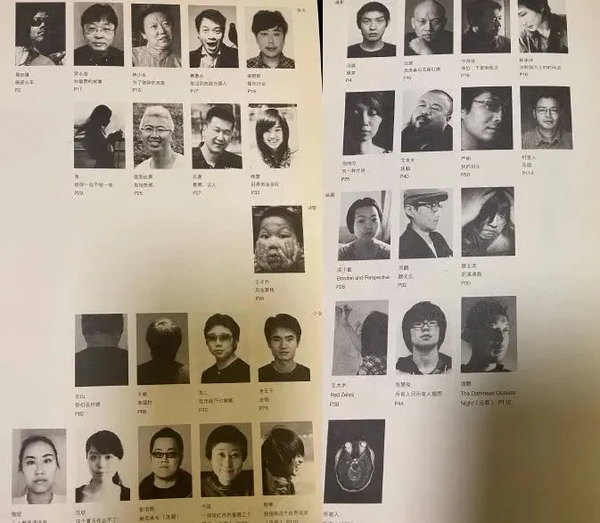

第一期的作者和作品里,也堪称大咖云集。

除了韩寒自己连载的《我想和这个世界谈谈》以外,主持人蔡康永,写了杂文《脏话究竟有多脏》,别开生面的谈到了“脏话”在各国文化中的定位;

后来以“锤子手机”闻名的 罗永浩 ,写下了颇具讽刺意味的《秋菊男的故事》,题目的来源则来自于著名影视作品《秋菊打官司》;

在《南方都市报》任首席编辑的 咪蒙 ,凭借自己文学史的深厚功底,写下了《好疼的金圣叹》;

而作为村上春树“御用翻译”的 林少华 (《挪威的森林》译者),则写了《为了破碎得鸡蛋》。

最引人瞩目的,还要数“所有人问所有人”这个栏目。

在这个堪称破天荒的栏目里,《独唱团》提出:“无论你是谁……你都可以向任何人提问,提任何的问题。

我们的杂志会挑选出特别靠谱或者特别不靠谱的问题,每期大约五十个问题左右,然后以我们所有的人脉和资源,向被提问者提出这个问题,并告之大家答案。”

在第一期的“所有人问所有人”里,涉及到的名人就有赵忠祥、蔡康永、路金波,甚至还有网友问韩寒的父亲韩仁均关于韩寒早恋的问题,这些基本都得到了很实在的问答。

天价稿费+大咖作者+个性化风格,让《独唱团》未刊先火,发行第一天,就卖到了十万册。

在电子信息阅读泛滥的今天,我们大概很难有机会体会到“洛阳纸贵”了,但对当时的《独唱团》而言绝对不是夸张。

新华书店和网络渠道几乎都是一本难求,销售量在短时间内就达到了上百万册,并且还在增长。

那时拿着《独唱团》第一期的我们,还在对其中的连载内容津津乐道,只是谁也没能想到,《独唱团》竟然成为了“绝唱”。

《独唱团》的夭折,来得仓促而猛烈。

那个时候《独唱团》似乎一切顺风顺水,连后续几期的稿件都已经准备好了,甚至第二期都可能印了出来。

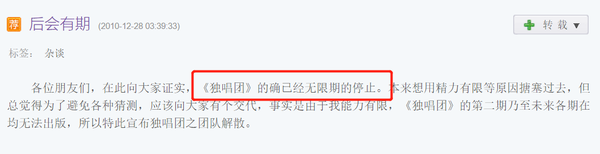

但到了2010年12月27号,突然爆出了消息, 《独唱团》停刊了 ,次日的凌晨三点,韩寒发布了博客,正式宣布了这个消息。

在博客中,韩寒比较清晰地解释了《独唱团》解散的原因。

简单概括一下,出版刊物需要刊号,但刊号需要正规出版社去审批,所以《独唱团》等于“以书代刊”。

用书号发行的刊物,这种操作上个世纪在《花城》《读者》创刊的时候还能见到,放到2010年肯定是不行的。

本来第二期是要拿给磨铁图书去走正规流程的,应该也没什么问题,结果突然之间被卡了,然后就没有然后了。

“所有的努力包括已经谈定签订的多家合作方,均会在谈判完成或者下厂印刷之际突然表示无法操作”。

韩寒更直观地感受可能是得罪了什么人,所以他在博客里暗讽道:“可能中国相关部门相关人太多,太多人都有让文艺读物变成文物的能耐”。

但关于《独唱团》“绝唱”的原因,从此成为了现代文学界的一桩公案,而且或许永远不会有一个答案。

写到这里,《独唱团》的故事就戛然而止了,关于如何评价这本刊物,这或许是另外一个宏大的话题了(你甚至可以搜到关于《独唱团》分析的硕士论文)。

有人说它是《新青年》那样的杂志,也许可以开创一个不一样的文学时代,但也有人认为,不过是一群“臭公知”的无病呻吟,时间的维度在变,对这本刊物的评价也在不断演变。

这是一个很有时代性的话题,我们很难予以一种“理中客”式的评判。

但我始终觉得,《独唱团》这样的刊物,以后注定很难再有了,这无关于对错甚至是刊物本身,而是在于一个年代的审美和理性程度,很难再短时间的重现。

写到这里,意犹未尽,我想再补两个彩蛋。

《独唱团》扉页上的文字勾勒的是一个挖空了的锤子,模仿的是电影《肖申克的救赎》里藏越狱锤子的那本书,象征着通往自由和未来。

这让我今天再看的时候,突然一下子想到了罗永浩的“锤子科技”,老罗自己的解释象征的是“匠人精神”。

但我更觉得,后来的“锤子”,与《独唱团》的扉页很有关系。

王小波说“生活就是个缓慢受锤的过程”,不知道老罗这十年间,从“彪悍的人生不需要解释”到负债累累的带货主播,有没有感受到这把“锤子”的分量。

第二个彩蛋,韩寒官宣《独唱团》停刊的那篇博客,篇名叫做《后会有期》,而数年后他拍的电影,名叫《后会无期》。

两者对比下,是不是对于他来说:

那个拥有着《独唱团》的自己和时代,从此再也不会回来了呢?