十年,對於一個國家而言,可謂彈指一揮間,是蹉跎歲月,還是踔厲有為,取決於這個國家的歷史主動、頂層設計以及行動力。

近年來,中國在諸多方面積極進取,成績斐然。特別是,「文化自信」提出十年有餘,中國文化出海碩果纍纍,風行全球;《製造業2025》實施十載而今交卷,中國製造脫胎換骨,驚羨世界。香港文匯報在兩會期間採訪代表委員及相關專家,推出「十年雙鋒」專題(上下篇),向讀者展現十年間中國精神與物質文明雙輪驅動推進現代化的發展雄心和內在邏輯。

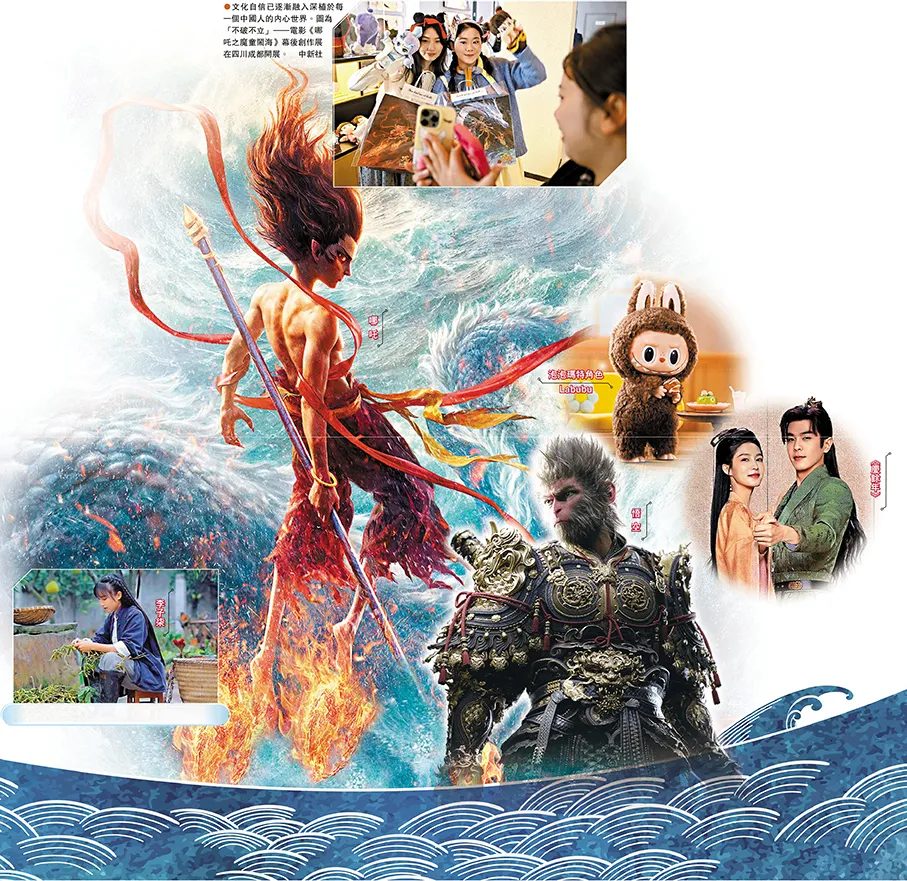

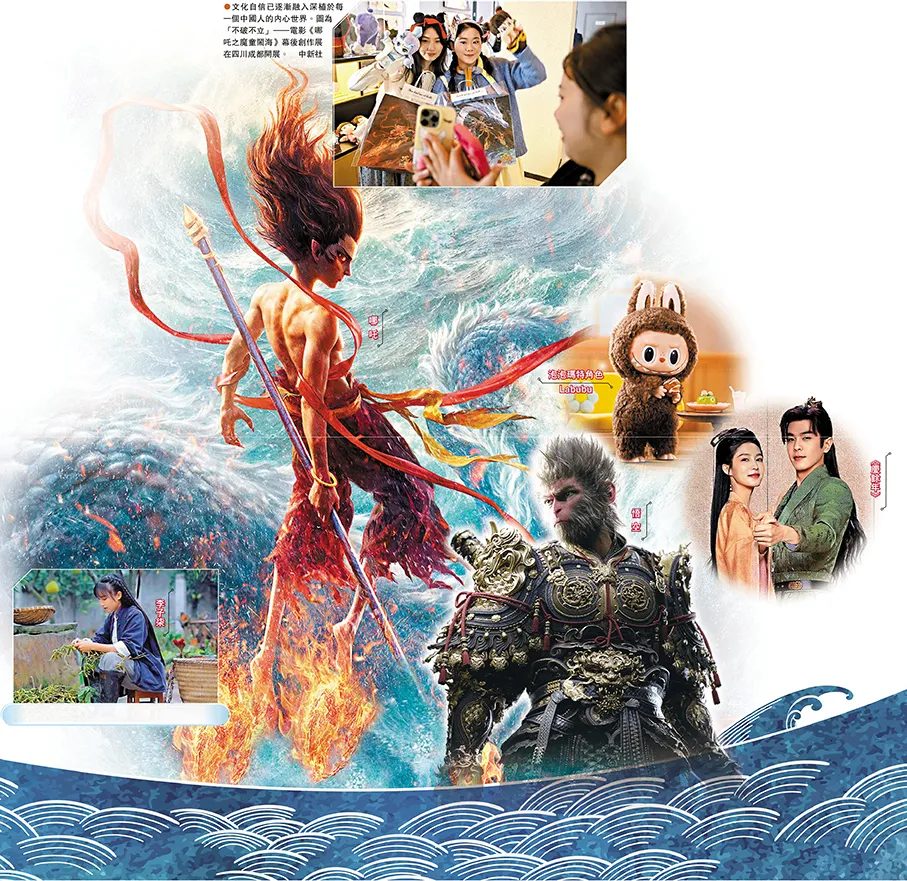

從李子柒中國風作品火爆全網到中國春節、北京中軸線申遺成功,從廣西民間舞蹈「科目三」在國外引發模仿熱潮到文化新三樣(網文、網劇、網遊)風靡世界,從中國免簽擴容、China Travel出圈到外國網友湧入「小紅書」感受中國文化,從《黑神話:悟空》橫掃海內外到《哪吒2》不斷刷新全球票房紀錄……近年來,中國文化出海萬舸爭流成蔚然大觀,中國IP已迎來「大航海時代」。中國文化釋放出強大的生命力、創造力和影響力,正在重構全球文化格局,亦標誌着中國文化自信取得了重大成果。

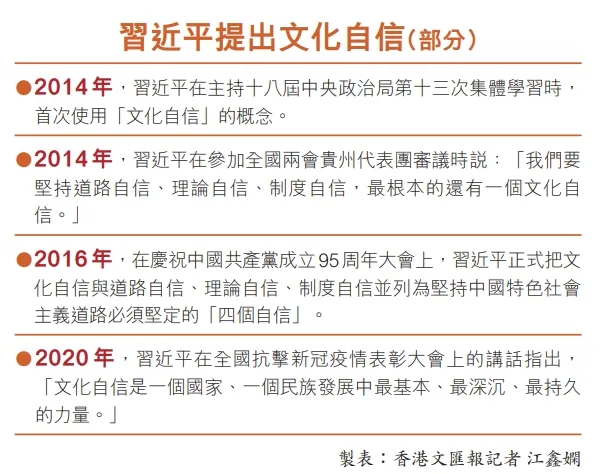

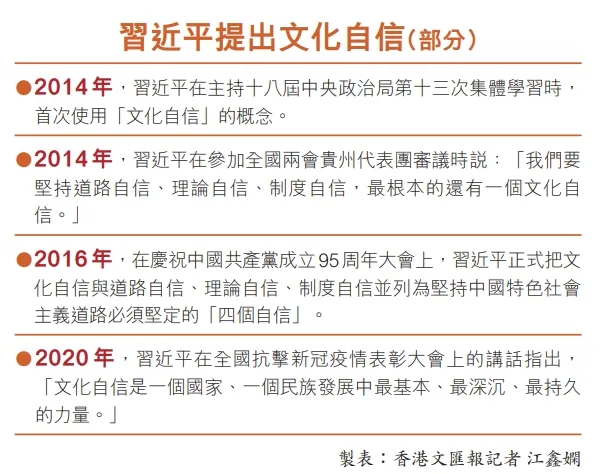

參加今年兩會的代表委員們在接受香港文匯報採訪時一致認為,「文化自信」自2014年習近平總書記首次提出以來,歷經十年有餘,而今已進入收穫期:文化自信已逐漸融入深植於每一個中國人的內心世界,成為國家和民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量,並助推構建新的文明形態,為人類發展作出新的貢獻。

「中國文化自信已經進入了一個收穫期,文化自信已從理念宣導轉化為民眾的自覺認同與實踐。」全國政協委員、溫州大學人文學院研究員蔣勝男告訴香港文匯報記者,近年來漢服成為街頭日常風景、故宮文創「一票難求」、傳統節日儀式感回歸等現象,都表明民眾對自身文化的熱愛從「被動接受」轉向「主動擁抱」。

中國春節悟空哪吒等風靡世界

全國政協委員、首都經濟貿易大學文化與傳播學院教授郭媛媛表示,當前,文化自信已進入了收穫期,這一變化得益於中央的前瞻性布局和持續的政策推進。她提到,自2014年習近平總書記首次提出文化自信這一概念以來,經過11年的大力推進,文化自信在人民群眾中生根發芽,如今已碩果纍纍。「《黑神話:悟空》《哪吒2》以及DeepSeek,去年以來的這些作品不僅展現了中華民族的文化自信,更以渾然一體的狀態,呈現出中國社會的當下文化生態。」

全國政協委員、北京大學中文系教授張頤武指出,文化自信體現在傳統文化認同的深化上。隨着考古發現與非遺保護的推進,民眾對中華文明5,000年延續性的認知顯著增強。北京中軸線申遺、中國春節文化全球傳播等案例,彰顯了傳統文化在現代社會的生命力。「我們從歷史中尋找價值,為現實生活提供解釋,這種對歷史和社會的信心,正是文化自信的重要來源。」

張頤武

經濟社會發展是自信重要來源

同時,文化自信得力於大量優質的中國文化產品。在張頤武看來,《黑神話:悟空》《哪吒2》等成功產品不僅在國內產生了巨大影響,還通過國際傳播走向世界,成為中國文化的重要載體。郭媛媛認為,《哪吒2》凝聚了138個動畫團隊的共同努力,體現了民族團結精神和大國工匠精神。

代表委員們認為,除了政府大力支持、文化本身魅力、作品製作精良外,經濟發展、社會進步、科技創新和國際地位提高等亦為文化自信的提升創造了條件。

港區全國政協委員、著名歌唱家莫華倫表示,「這十年來,明顯感受到文化自信到了一個收穫期,中國實力不斷增強,在硬實力的加持下,國際社會對中國的關注與尊重明顯提升,其中包括對中國文化的尊重。」

張頤武認為,中國經濟社會發展也是文化自信的重要來源。現在的文化消費能力就很強大。中國已形成全球第二大電影市場,網絡文學、微短劇、網遊等新興業態蓬勃發展。年輕一代通過國潮設計、虛擬偶像等形式,自發成為文化傳播主體,推動文化消費升級。這種消費力不僅支撐了國內文化產業的繁榮,還為文化產品的國際傳播提供了堅實的基礎。

「Z世代」自發傳播中華文化成主角

「這一代人在享受改革成果的環境中成長,他們以文化新形態表達自己,是文化自信的一種自然流露。」郭媛媛認為, 「Z世代」創作者通過國潮設計、虛擬偶像等新形態自發傳播中華文化,這種個體創造力對於文化自信建設具有重要意義,這不僅與技術發展互為砥礪,更是當下社會狀態的一種新結構方式。

張頤武認為,年輕一代已成為文化傳播的重要力量。他們能夠為文化傳播帶來新的動力和活力。「例如泡泡瑪特從一個本土潮玩品牌發展成為全球熱捧的品牌,讓世界各國的年輕人感受中式潮玩的獨特魅力。這充分展示了年輕一代的創造力和海外市場的潛力。」

「我們每一個中國人都是文化自信建設的主角。」全國政協委員、陝西省戲劇家協會主席李梅建議,應更多鼓勵民間團體、文化學者、普通民眾等多元主體參與文化敘事,通過所有人的微觀敘事展現中國文化在人們日常生活中的體現和傳承。

施榮懷

「文化自信正逐漸融入到每一個中國人的內心世界,成為我們民族的精神底氣。文化自信是一種力量,我們不再僅僅以『學習別人』為目標,而是能夠自信地以自己的文化為根基,走自己的路,講自己的故事。它也是一種橋樑,讓我們以更積極的姿態與世界溝通,讓中華文化成為全球文化對話中不可忽視的重要一環。」全國政協常委施榮懷說。

近十年來文化出海的成功案例及影響

●2017年,李子柒正式進軍YouTube、Facebook等平台,將中國傳統工藝、農業生產和節令食俗等內容,跨越語言和地域界線傳播到全球。

●2020年,閱文集團發布全球內容生態開放平台,推動網文進入「全球共創IP」階段。

●2021年,中國對外文化貿易總額首次突破2,000億美元,影視、遊戲、網絡文學等領域成為增長主力。

●2022年,優酷《這!就是街舞》越南版開播,中國綜藝模式首次反向輸出海外,實現節目模式出海的「零突破」。

●2023年,文化出海「新三樣」(網文、網劇、網遊)崛起,網絡文學海外市場規模超40億元人民幣,2024年,網遊海外收入達185.57億美元,同比增長13.39%。

●2023年底,廣西民間舞蹈「科目三」火遍全球,被稱為一道網絡文化奇觀。截至2024年元旦,網絡視頻播放量已經超過460億次。

●2024年,春節申遺成功。目前,中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非遺名錄、名冊,總數居世界第一。

●2024年,首款中國3A遊戲《黑神話:悟空》,全球銷量超2,800萬份,銷售額達90億元。

國產遊戲近年橫掃海內外。圖為人們在德國2024年科隆國際遊戲展《黑神話:悟空》拍照區拍照。資料圖片

●2024年,AI技術賦能微短劇「一鍵出海」,中國短劇應用海外下載量近1.48億次,收入達2億美元,開拓小語種市場。

●2025年,「歡樂春節」活動在全球100多個國家舉辦500多場大型活動,逾4,300萬人次直接參與,線上覆蓋近2億人次。

中國春節文化全球傳播。圖為外國遊客在山東威海年貨大集上感受中國傳統年俗。資料圖片

●2025年,《哪吒2》全球票房破145億元,這是非荷里活電影首次進入全球票房前十,彰顯中國文化IP的國際影響力。

港薈萃國際化資源 發揮「借船出海」重要作用

受訪的港區全國人大代表和政協委員們一致認為,在中國文化出海的浪潮中,香港憑藉薈萃中西文化的國際化資源、深厚的文化底蘊、開放的文化制度等獨特優勢,一定能大有可為,發揮「借船出海」的重要作用。

深化灣區合作 打造國際級文化節

港區全國政協委員莫華倫表示,香港在中國文化傳播中可以扮演獨特角色,發揮重要作用。在「一國兩制」制度優勢下,香港寬鬆的文化政策為內地藝術團體提供了「試水」國際市場的機會。「許多劇碼先在香港打磨,再走向世界,既降低風險,又擴大影響力。」他建議深化粵港澳大灣區文化合作,通過政府資金支持與資源共用,打造國際級文化節或聯合演出項目。莫華倫還呼籲香港特區政府在海外經貿辦事處增設文化推廣職能,助力中華文化「借船出海」。

助力聯通世界 構築中華文化橋樑

港區全國人大代表朱立威認為,香港是天然的文化橋樑,香港的潮流文化與內地傳統文化相結合,能夠創造出獨特的文化產品推向世界,而香港發達的傳媒業可以充當文化傳播的中轉站,用國際化的表達方式將中國文化推介給全世界。

港區全國政協委員馬浩文表示,香港的「一國兩制」優勢使其在文化創作上具有獨特的自由度,為本地藝術家和創作者提供豐富的靈感來源。香港得益於聯通世界的優勢,在金融、經貿、旅遊推廣方面有密切的國際聯繫,加上容易以英語與世界朋友溝通,可作為中國文化藝術的櫥窗,展示中國文化藝術的精華。

港區全國人大代表文頴怡表示,香港薈萃中西文化,具有廣泛的國際脈絡,是世界各地人才工作和升學的理想地點,也是西方旅客到亞洲的旅遊首選地之一。建議把國家特色非遺項目融入到香港生活日常,例如在著名景點不定期展示中華文化,在國際學校舉辦非遺手作坊,邀請來港工作的外籍人士參與中國傳統節日慶祝活動,令在港外籍人士接觸更多中華文化。

港區全國人大代表陳仲尼指出,「和」文化在中國源遠流長。香港一直以來匯聚中西文化,向世界傳播中華文化具有得天獨厚的優勢。他建議,香港未來可舉辦「和」文化論壇,傳播「和」文化,拉近世界各國人民的距離。

感受文化自信 分享難忘瞬間

全國政協委員、北京大學中文系教授張頤武:去年,在法國小鎮多維爾參加一個中法文化交流論壇時,有一位法國知名劇院的總負責人告訴我,中國團體赴法演出已十分普遍,他們劇院就接待了很多來自中國的演出團體,並且在當地擁有穩定的受眾。這種潛移默化的傳播方式,讓我深感中國文化國際影響力的不斷提升。

張頤武

全國政協委員、首都經濟貿易大學文化與傳播學院教授郭媛媛:我看了四遍《哪吒2》,從劇情、技術到藝術表達等多個維度都深感震撼。最近一年的幾個「現象級」文化、科技成果,如《黑神話:悟空》、DeepSeek以及《哪吒2》等,不僅展現了中華民族的文化自信,更以渾然一體的狀態,構成了中國社會的當下文化生態。

郭媛媛

全國政協委員、溫州大學人文學院研究員蔣勝男:當我在河南洛陽看到滿街都是身着漢服的青年人時,當我們的動漫影視崛起、走向國際時,我深刻意識到,「文化自信」已經不再是口號,而是融入到了大眾生活的方方面面。

蔣勝男

全國政協委員、陝西天龍國際拍賣有限公司董事長祁志峰:2025乙巳蛇年「長安燈會」在西安、開羅、羅馬、希臘「四大文明古都」同時點亮。每一盞燈都是「活的文化」,從造型到雕畫,皆是博大精深的文化傳承。而AR等現代科技元素的融入,更是讓傳統文化煥發出別樣魅力。文化出海不僅是傳播,更是對話;不僅是輸出,更是共鳴。

祁志峰

全國政協委員、陝西省戲劇家協會主席李梅:我帶着秦腔碗碗腔《楊貴妃》去法國巴黎演出,雖然舞台上以黑色幕布為背景,甚至沒有話筒,但演出卻贏得了法國觀眾的熱烈歡迎。令人感動的是,一位法國老婦人流着熱淚歡呼,謝幕長達十幾分鐘。這讓我看到了中國文化的力量,它能在最短時間拉近語言不通的人們之間的距離,讓不同國界的人們心聚得更近。」

李梅

港區全國政協委員、著名歌唱家莫華倫:我每次出國演出只要有機會就一定會唱中國歌曲,能感受到中國文化正逐漸被外國觀眾接受。在巴黎演出時,當我演唱《我和我的祖國》時,現場的法國人雖然聽不懂歌詞,但都被旋律吸引並給予好評。

莫華倫

港區全國政協委員、國際知名小提琴家姚珏:2025年蛇年迎來首個「非遺版」春節,我帶領香港弦樂團到澳洲巡演,當時演出了自己創作的大灣區作品《粵劇幻想曲》以及香港特色的《繁花串燒金曲》等,受到當地各界熱烈歡迎。我們在悉尼歌劇院的2,000張演出票售罄,這是該音樂廳古典音樂演出中少有的。我還帶領香港的孩子和當地孩子共同演奏《我愛你中國》,也反響熱烈。

姚珏

港區全國政協委員馬浩文:我家小朋友在國際學校就讀,過去往往以學習外國文化為主,「科目三」現在成為他們中文班在學校的表演項目,無論哪個國家的小朋友,都能享受演出帶來的喜悅,體驗中國文化的樂趣與精髓,也改變了他們對中國文化的看法。

馬浩文

港區全國人大代表文頴怡:2023年,在法國阿爾卑斯山脈的一處雪場酒店內,度過了一個難忘的農曆新年。當時酒店為慶祝中國春節,舉辦舞獅表演,令我驚訝的是,表演者並非華人,而是高大的法國人。他們一招一式充滿熱情,現場中外遊客都為這份中國年味歡呼。那一刻,我感受到文化自信最生動的詮釋:我們的傳統文化被世界自發接納,還成為當地的節日儀式。中華文化從「輸出」到「吸引」的轉變,正以多元姿態融入世界。

文頴怡

世界文明格局可從單極變多元

全國人大代表和政協委員們在接受香港文匯報記者訪問時表示,隨着中國文化自信的不斷提升,文化出海已呈千帆競渡、萬舸爭流之勢,中國IP迎來了彰顯中國人文價值的「大航海時代」。中國在不斷提供全球公共產品、參與重構全球格局的過程中,將豐富人類價值光譜,以新的文明形態為人類社會作出貢獻。

全國政協委員、首都經濟貿易大學文化與傳播學院教授郭媛媛表示,「隨着數字技術等新興技術的發展,中國的文化復興隨着民族復興進程正在加快。我們融合歷史的基因、5,000年中華民族的智慧,以及新中國成立以來在文化和文明建設、發展和探索中的經驗和實踐,必將為人類文明帶來新的生命力、結構力和發展力。」

港區全國人大代表陳仲尼指出,中華文化IP已進入「大航海時代」,開始參與重構全球文化格局。值得注意的是,這些作品大多都有「和」文化,這亦是中國希望向世界貢獻的文化價值。中國人數千年來都主張「以和為貴」「和而不同」,「和」文化在中國源遠流長,在現時世界地緣政治下,更凸顯「和」的重要性。

港區全國人大代表朱立威指出,中華優秀傳統文化,向來秉持和而不同、兼容並蓄的理念。在全球文化交流日益頻繁的當下,不同文化間的碰撞不可避免,而中國宣導在尊重差異的基礎上和諧共生,例如在「一帶一路」倡議的推動下,各國文化隨着經濟紐帶的連接而相互交融,中國文化在其中發揮着促進包容和諧的積極力量。

港區全國政協委員、全國婦聯執委張佐姣表示,中國作為唯一未曾中斷的古老文明,既承載着「天人合一」「和而不同」的哲學智慧,又展現出數字經濟、航太科技等領域的現代創新能力,正以獨特的文明形態為人類發展貢獻東方智慧。在此背景下,世界文明格局可從單極主導向多元共振演變,非西方文明重新參與全球價值體系構建,形成多元文明平等對話的新態勢。

張佐姣

張佐姣表示,通過將歷史智慧、科技創新與全球責任有機統一,中國不僅能為人工智能倫理、氣候變化應對等全球議題提供思想方案,更能在文明互鑒中催生人類文明新形態,這也是中華文明在歷史螺旋上升中實現新突破的必然選擇。

用一件器物隱喻中國文明氣質

蔣勝男:

青銅鼎。青銅鼎給我們的感覺就是古樸莊重、大氣典雅,正象徵我們中國文明的氣質:包容開放、源遠流長,而且歷久彌新,經歷風雨依然能重煥光彩。

張頤武:

中國結。雖是一個古老的符號,但經過現代的創意和變化,已成為一個具有強大傳播力的文化象徵。在一些國際文化交流活動中,中國結代表着團結、和諧和美好,經常被作為禮物贈送給外國友人。

李梅:

青花瓷。瓷器不僅是在英文中代表了「中國」,讓中國走向了世界,成為中國文化的標誌性符號之一。歷史悠久,工藝精良,融合多元文化元素,包容性和豐富性相契合。它的色彩既展現出中國文明內斂、平和的氣質,又不失高雅與獨特魅力。

記者:江鑫嫻、馬靜、柴婧、黃子龍、胡恬恬、李陽波、凱雷