如何评价电影《去年冬天与你分手》?

14 个回答

日影在"悬疑、变态"的故事设计上。

几乎没有让阿布失望过。

每隔一段时间,总是会有一部质量上乘的悬疑片出现。

而且,一部比一部变态——

去年冬天与你分手

去年の冬、きみと別れ

看到这个片名,不要疑惑?

它就是一部悬疑片。

最开始的时候阿布都有点怀疑,这明明就像是一部包含了矫揉造作、车祸失忆的爱情片的名字。

结果这样一张甜腻的糖纸,里面却包裹着一块淌着黑血的腐肉。

整个故事,很变态。

海报上的五个人物,谁的手上都不干净。

《地狱变》,是日本大正时代作家芥川龙之介1918年发表的短篇小说。

书中讲述的故事就是一个画师被要求画出地狱的样子,半个月后,大部分都已经完成,唯独有一副画无论如何都画不出来。

就是被火烧,被痛苦折磨的贵妇的表情。

直到有一天,他画出来了······

《地狱变》中的这段故事,被分毫不差的搬到了「去年冬天与你分手」中。

一个患有眼疾的女孩,流着泪写下一封信。

下一秒,她就在火海中撕心裂肺的求救,旁边站着的男人不仅没有伸出援手,反而用相机不断地记录下这残忍的画面。

她的信准备写给谁?

站在身旁看着她死去的男人是谁?

那个男人就是天才摄影师木原坂(斋藤工 饰)。

在警方录入的口供中写到。

盲人女孩是他的模特,当晚因为意外,蜡烛点燃了摄影棚。

最终导致女孩被活活烧死。

而他隐瞒了自己拍摄照片的过程。

因此,木原坂的谋杀罪名取消,无罪释放。

两个月之后。

一名名叫耶云(盐田刚典 饰)的实习记者找到报社主编小林(北村一辉 饰),表达了自己对于案件的怀疑。

他觉得木原坂一定是谋杀,而不是像他说的那样,女孩死于意外事故。

原本小林打算拒绝耶云,但是社长却觉得他如果能找出翻案的证据的话。

一定会让报社成为焦点。

而随着小林的调查,从木原坂身上牵扯出了一系列的人物和故事。

这些人都因为曾经发生的一起事件而被恶魔化。

「去年冬天与你分手」中多次出现过一幅摄影作品。

无数蝴蝶飞舞。

这幅作品出自木原坂之手,不仅让他成为日本小有名气的摄影师,同时也让他拿到了国际大奖。

在木原坂的姐姐朱里(浅见伶奈 饰)的家里同样出现了这幅作品。

这幅得了大奖的作品。

第一眼看上去很惊艳,群蝶飞舞,如梦如幻。

但是在美艳的背后,是一种凝视深渊般的恐惧感。

群蝶飞向未知的黑暗,也许是死亡。

而群蝶。

就是片中的几位主演。

木原坂和姐姐现在的生活都很富裕,两人值得羡慕的人生中却有一段无比痛苦的回忆。

回忆的根源是他们的父亲。

两人在儿时都遭遇到了父亲非人般的虐待,对木原坂是暴力殴打,对待朱里是性虐待。

无比恐怖的生活让姐弟俩心理极度扭曲。

终于在某个夜晚,两人杀死了自己的父亲,而且完美的骗过了警察。

禽兽父亲虽然死了,但是造成的阴影却一直没有散去。

两颗被扭曲的灵魂碰撞在一起,做出了更扭曲的事情。

在耶云寻找证据的过程中,木原坂的同学告诉他。

在两人的父亲死后不久,看到两人躺在一个被窝里腻腻歪歪。

没错。

木原坂和姐姐朱里之间,存在乱伦的关系。

而且片头出现的火烧盲眼女孩,就是朱里一手造成的。

这部「去年冬天与你分手」全片充斥着一股丧气,每个人的心中都隐藏着一些肮脏变态的秘密。

阿布在观影过程中不断地猜测故事的走向和每个人物的身份。

但是导演却用一次又一次的反转推翻了阿布的猜想。

翻看导演泷本智行的履历。

阿布发现他的作品中很大一部分都是悬疑类型。

每一部悬疑作品中,都会塑造出一个个性格鲜明的人物,借而反思整个病态的人性和社会。

本片中的木原坂,很容易让阿布想到了在戛纳上技惊四座的「燃烧」中的人物本。

同样是上层人士,同样是内心空虚者。

本活下去的动力是烧掉一个又一个的大棚(人)以填补内心上的空虚。

木原坂同样如此。

群蝶照让他出名之后,他再也拿不出任何作品。

《地狱变》的灵感,让他痴迷于拍摄人体在燃烧时的惨烈和绝望。

同样是烧人,同样是满足自己内心的畸形追求。

在被唾弃的同时,他们身上也有着值得被怜悯的地方。

因为他们都是被人性被社会摧残的体无完肤的人。

他们已经变得麻木。

在真利子哲也导演的「错乱的一代」中。

泰良(柳乐优弥 饰)把自己的愤怒化作无差别攻击,这种疯狂的负能量像病毒一样感染着身边的所有人。

在本片中,朱里因为痛苦的回忆而变得麻木。

麻木到让她肆意的出卖自己的身体,她和弟弟乱伦,和小林、耶云保持着炮友的关系。

她面无表情的对着身在监狱中的弟弟,对着刚刚失去女友的耶云说"你真可怜"。

实际上,最可怜的却是她自己。

她早已对这个世界没有了任何眷恋。

所以看待他人的生命,永远如同蝼蚁一般。

这才是这部电影中最让人感到冰冷的一点。

而让阿布感觉到有意思的就是整个电影的架构。

最开始阿布还怀疑为什么这样一部充斥着变态人性、悬疑杀人案的电影会起这样一个爱情片的名字。

看到后半段的时候阿布就彻底清楚了。

整部电影,都是以纯爱为基础的复仇故事。

还记得电影开头盲眼女孩写完的那封信吗?

「去年冬天与你分手」通过故事层层进展,牵扯出了那封信原本要寄出的那个人。

通过章回体的叙事风格。

影片把故事分为几个阶段。

而随着隐藏在故事中的一点点线索被主角慢慢拔出,整个故事的脉络也逐渐清晰起来。

就像阿布在前面说过的。

随着对人物的深入理解,每个人的性格中都出现了矛盾性。

他们都像是还保留着一丝人类情感的野兽。

耶云、小林、朱里、木原坂······

每个人的心中都有一丝斩不断地情感源泉在流淌着涓涓细流。

我从没有想过这部电影会给我如此大的冲击。

如果说「去年冬天与你分手」有缺点的话,阿布认为就是片名太过爱情化。

而里面的故事和人设,我给满分。

本文首发于腹黑电影公众号:fhmovie。

烧仓房还是烧露水情人

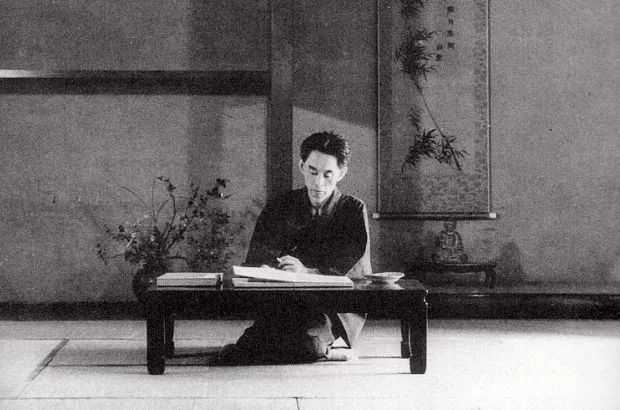

从前,有个孤高倨傲的画师叫良秀,他宣称 “只有亲眼得见的,才画得出来” 。

于是,为了画出一幅生动完美的地狱画,他在人间也作了一回恶魔的选择。

芥川龙之介写下 《地狱变》 这篇小说时,肯定不会想到有人真的引用它来成魔。

但在电影 [去年冬天与你分手] 里,斋藤工饰演的摄影师就真的是个以此作“座右铭”的病态家伙。

为了拍出足以摄人心魄的摄影作品,他几次将喜欢的女人置于火灾中,再拍下她们临死前的挣扎。

他可以冲着火光和其中逐渐凋零的女人大喊 “大火才是最美的啊!”

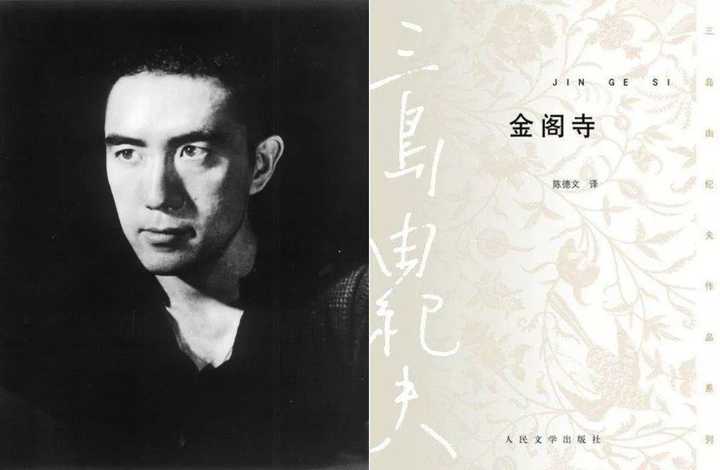

让人想起一把火烧掉金阁寺的僧侣少年,喏喏地说 “我嫉妒它的美。”

大火,和它带来的毁灭欲,成了日本这些作家笔下永恒常新的一个意象,饱含着对火的崇拜,对悲剧的推崇,对毁灭的高昂。

古欧洲曾一度盛行用火来毁灭主流社会不允许的异类,所以,他们烧死女巫,将黑猫投入火中。

但在遥远的岛国日本,作家们笔下的火却常常无关异类,

而是对美的毁灭

。

1950年的7月,就有一把火异常著名。

京都的夏日很是闷热,那是凌晨2点50分,空气刚刚凉快了些,就被黑色的滚滚浓烟包围了个透。

有着500多年历史的国宝建筑 金阁寺 ,连同其中的诸多艺术珍品,在这个晚上,全都付之一炬。

而犯人是那个有着口吃毛病、腼腆而敏感的寺院小僧人林养贤。

他说: “我嫉妒它的美,我想以英雄般的气魄,轰轰烈烈地死去。”

6年后, 三岛由纪夫 以此故事为原型,写下了他生涯的最高杰作 《金阁寺》 。

三岛在其中借小僧人的口吻惊呼:

金阁啊!倘使你是人世间无与伦比的美,那么请告诉我,你为什么这样美,为什么必须美?

小僧人在完美如金阁寺面前,永远是一个丑陋而羸弱的少年。

从小,父亲的一句“世上没有什么比金阁寺更美的了”在他心里扎了根,所以,他 用一种近乎疯狂的激情和孤独,深深迷恋着金阁。

战争期间,他幻想自己可以同金阁一起死于轰炸;战后,仍屹立不倒的金阁让他体味到了一种永恒的美。

只是,在他的生活和命运里,对美的追寻却在日渐崩塌:经历朋友的引诱、美好鹤川的死、母亲的世俗,他自身的欲望等等。

崇高的事物日渐崩塌,于是,带着对金阁美丽坚固的嫉妒和愤懑,他亲手点燃了它。

[去年冬天与你分手]里的摄影师,以一种病态的执着,追寻着抓拍到美丽女人在火中的绝望。

他用芥川龙之介的《地狱变》为自己作辩护: 只是像良秀那样追求艺术的完美。

良秀奉命给大公作画地狱图景的屏风,为此,他眼看着自己的独女被烧死,而将此种暴烈的景观绘于画上。

一辆槟榔毛车,被火焰和黑烟包围,地狱的狂风吹起的车帘里,是一位满身绫罗的宫女。

在火焰中,她披散着黑色长发,扭歪了雪白的脖子,神情痛苦万分,耳旁似听到凄厉的疾叫。

所有看到这幅画的人,都会被它极致的苦难和暴烈所感染,但很少有人想到,这背后,真的有一个为此被烧死的少女。

良秀对火、对毁灭的迷恋,在芥川龙之介的笔下,是“ 皱瘪的脸上,一种不能形容的光辉” 。

而芥川自身对火的意象的迷恋,也通过良秀这个极致的人物身上,达到了高潮。

他在《某傻子的一生》中写,“哪怕用生命去换,他也想要那架空线上正迸裂的紫色火花。”

《信徒之死》里,他在小说结尾,让一场大火在一夜间几乎将长崎化作焦土。

三岛说: 美的东西,对我来说,是怨敌。美的东西里都是危险的气质。

所以,毁灭它。用火。

点燃火柴/在火光中/我想起了海面上的浓雾/那个值得让我用生命去保卫的祖国/是否存在?

寺山修司

在名为《逃亡一代Keystone》的短诗中,这样质问道。

以短诗诗人身份出道的寺山,在一开始的诗歌中,就很喜欢用火的意象。

即使是写一首童谣,也有这样“ 小小的虞美人花/在燃烧/快看快看/我造成了火灾呢” 的趣味遥想。

更别提在他后来的电影中,一次次出现的火光了。

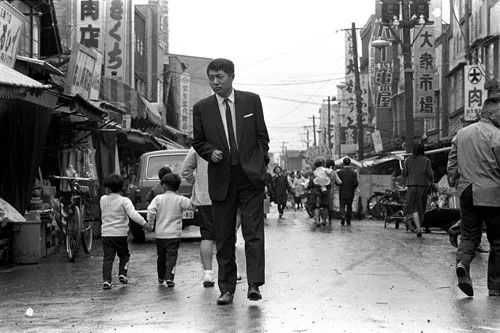

1971年的处女作 [抛掉书本上街去] ,里面的年轻人在街头焚毁星条旗,音乐是典型的和式摇滚。

焚烧的旗帜裂开去,后面的景观是在荒野做爱的男女、在街角嗑药的嬉皮、在街头狂喊的青年。

让人想起战后,美国对日本的占领和管制,寺山幼年成长在占领区,母亲常年辗转在美军基地。

让人想起 六、七十年代,青年一代轰轰烈烈的从“反安保”斗争到青年学运。

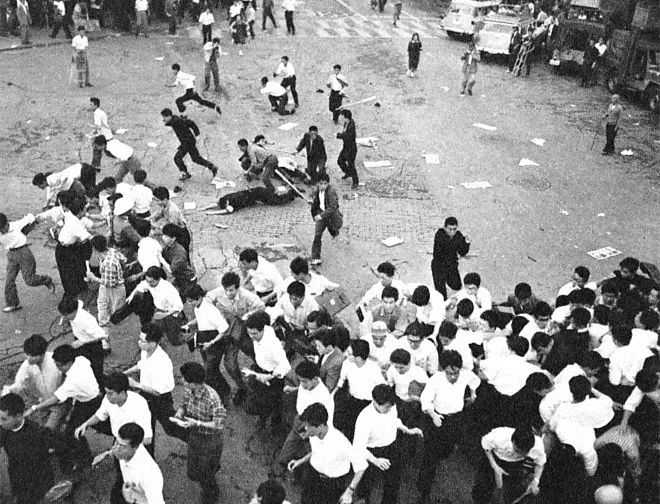

街头攒动的人群里,个个是年轻的学生面孔,他们常常冲在最前面,和警察对峙。

将手头可及的石头、棍棒,甚至是燃烧瓶,全都丢向对方,将警备车推倒,放火点燃。

在制造的混乱里,在冲突里,在包围里,在火海里,此刻有着一种无与伦比的革命的激情和快感。

这是独属于六、七十年代,青年理想主义者的神话。

但火光,最终带来的并不是变革,而是无止境的怀疑和虚无感。

就像是[抛掉书本上街去]里那架从来不曾起飞,而最终焚毁的人力飞机。

即使满怀希望、试验多次,最后也不过是在紫色天空下 被付之一炬的既定命运 。

那一代的青年,以及那一代的理想主义,也在火光里,走向了相同的归宿。

到了 [死者田园祭] 里,寺山通过作家之口,心心念念的都是回到童年,给象征家庭的母亲点上一把火。

这是寺山对家这个概念的矛盾出口,逃离这个家,以及这个国(东方文化里,家国同源同构)。

火没有带来毁灭,只有虚无。

村上春树在80年代写下《烧仓房》,又是另一代青年物语。

80年代,日本泡沫经济高峰,从老一辈到年轻人,皆富得流油,甚至快要将海外的夏威夷岛整个买下。

用《烧仓房》里的话来说:“ 人人都是盖茨比,那么多年轻的富人,做什么的不知道,反正就是有钱。”

他们开外国车,住独立的别墅,在旅行中搭上陌生的女子,一起飞叶子、party,每两个月烧一次仓房。

“浇上汽油,扔上擦燃的火柴,看它忽地起火,这就完事了,烧完15分钟都花不上。”

然后,到末了,你才明白,他们所谓的烧仓房癖好,其实,是烧死露水情人。

物质上富有了,精神上的幻灭感徒生。

日本文化里,对火是有崇拜情结的。

中国古代民间素有拜火的传统,传到了日本,他们也有了从古至今传承几百年的

火祭(ひまつり)节日

。

而且,日本人信奉的神道教也有拜火/渡火的一个传统,综合下来,就有了一年两次的火祭。

而其中又以7月15日(关西地方是8月15日)前后的一次较为隆重。

不同地区的火祭,形式并不一样,但一般而言,当天都会有捆成大大小小火把样式的稻草被点燃。

人们或同戴着面具的祭祀表演者,一起在火旁起舞;或一边向火神祈祷,一边赤脚走过火炭路。

从远古时代起,日本文化里对火的态度,就是既崇拜又恐惧。

明历时代,一场空前的大火,曾迅速席卷过整个江户,持续两天的大火烧毁了江户城2/3的区域,以及1/3的人口。

此后的日本历史上,仍有多次这样席卷整个城市的大火。

这些火的灾难给人们深层心理带来的恐惧,一直根植在了他们的文化里,延续到了现在。

火对他们来说,既是要崇拜的对象,又是强大的毁灭神,这是毋庸置疑的。

而火带来的毁灭欲和幻灭感,也就成了日本作家们孜孜探求的一个意象和主题。

让美丽的灵魂,殉难在美丽的烈火里;让燃烧的火焰,映射出痛苦挣扎的众生罪魂。

让暴烈的火承载一种失落,一种毁灭之美。

文/卷卷毛

未经授权,禁止转载

欢迎关注公众号:破词儿