台湾选举数据分析:人口数的变化(二)

之前的文章在这:台湾选举数据分析:

我虽然在这篇文章说要在21年内完成更新,但是我显然是低估了我犯懒拖更的能力,以致于鸽了快两年才想到更新。

上一篇主要讲了台湾岛内人口数的变化,这一篇主要讲的是人口增长率的变化。需要说明的是,这里统计的人口指的是户籍人口,并非该地实际常住人口。文中数据是根据2020年大选时的台湾人口进行统计的,目前岛内人口已经出现减少,该篇文章的一些观点和数据并不适用于现在的情况。

第二节、台湾地区 人口增长率分析

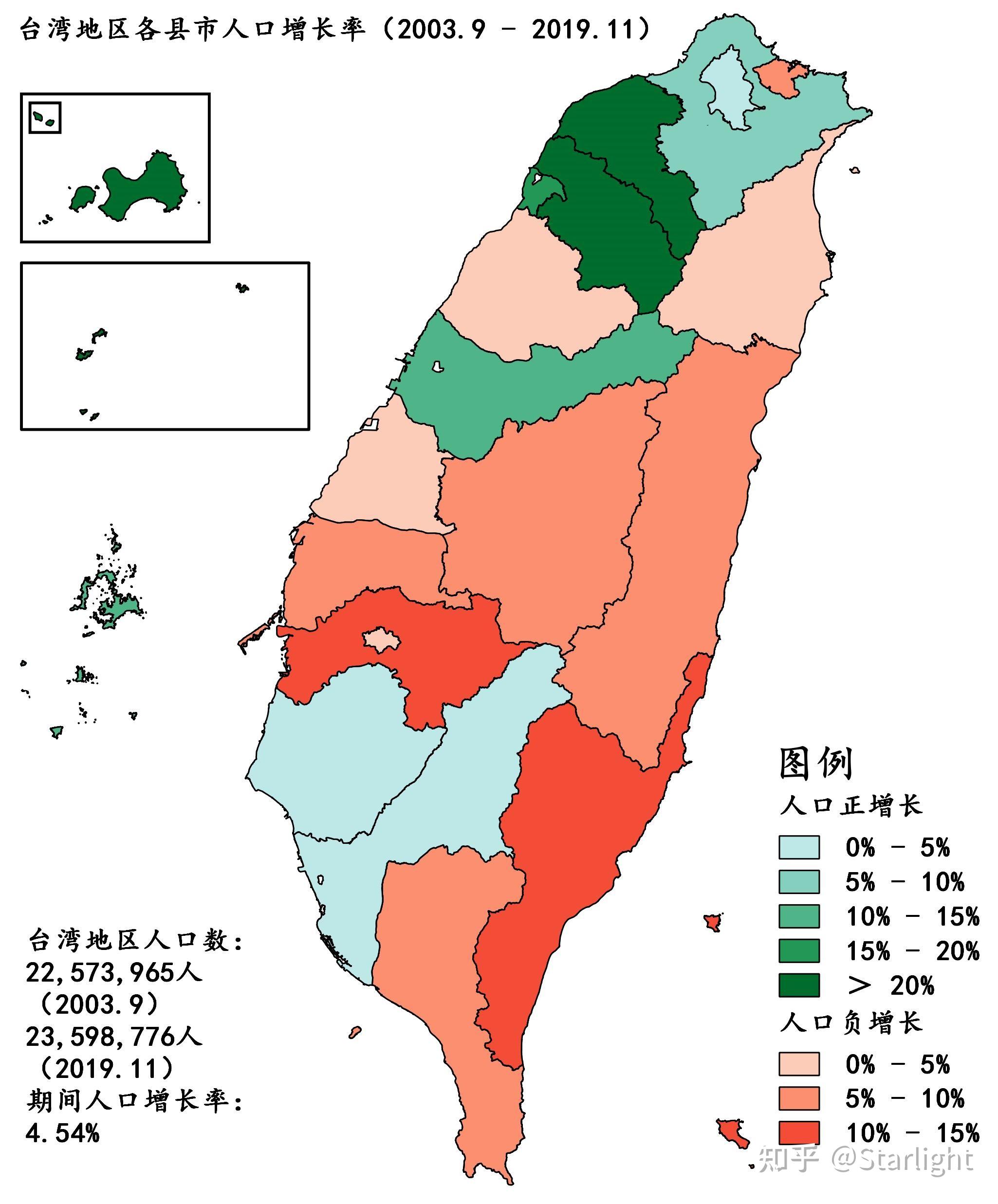

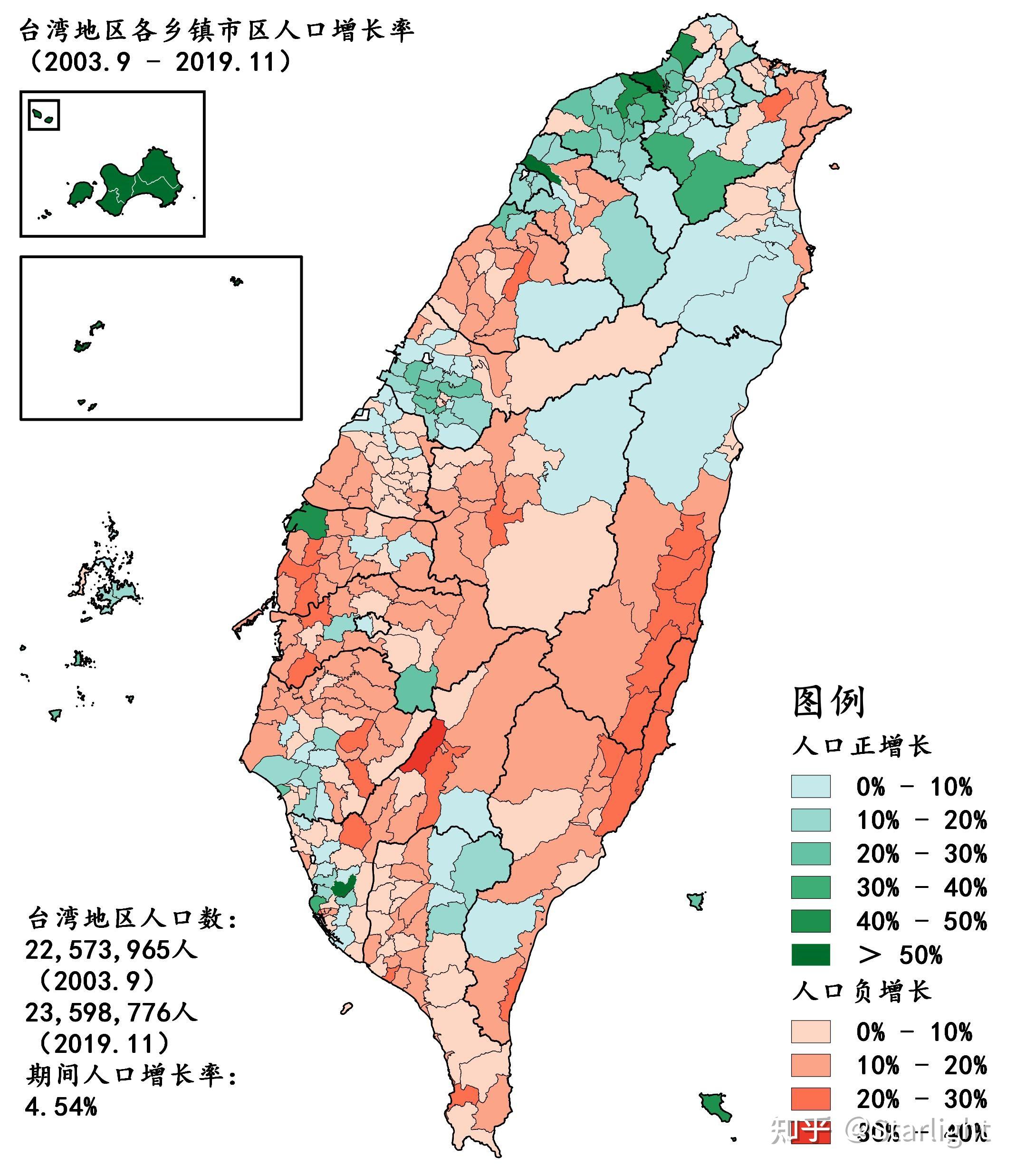

下图是全台22个县市(改制前的高雄县市、台南县市和台中县市为合并后的数据)和368个乡镇市区自2003年9月始到2019年11月止人口增长率示意:

虽然在2003年9月到2019年11月期间台湾地区人口整体是增长的,但是从图中可以看出,台湾地区多个县市和大量乡镇市区出现了人口负增长的情况。从县市来看,所谓的“六都”、新竹县市和离岛县人口实现增长,其他非“六都”县市人口出现了负增长。人口负增长的县市多为农业县市,工业基础较为薄弱,青壮年人口持续外流,老龄化程度加深,其中台东县和嘉义县人口增长率最低,分别减少了10.81%和10.20%的人口。而人口实现正增长的县市中其增长幅度也出现了明显得差异:离岛县市、竹苗地区人口增长迅猛,金门县人口增长率高达132.87%,冠绝全台;桃园市则以23.84%的增长率位居岛内县市第一。台中市和新北市的人口增长率虽不及桃竹地区迅猛,人口增长率分别为11.50%和9.50%,增长幅度高于全台平均人口增长率。而岛内政经中心台北市和“南二都”的台南市和高雄市人口增长乏力,仅有0.72%、1.42%和1.04%的微弱增长。整体看岛内人口呈现向高福利、高收入、产业更活跃的北部地区聚集,离岛、北部人口增长快于中部、南部和东部。

如果把统计口径缩小到乡镇市区一级,则几个趋势更加明显:一是除离岛外,岛内实现人口增长的乡镇市区多集中在岛内各大都会区的外围。我们从图中可以看出,人口增长的区域主要分布在大台北、桃园-中坜、新竹、台中、台南、高雄等岛内几大核心都会圈内,在都会圈外只有少数乡镇市区实现人口增长。其中新北市林口区因为其相对低廉的房价成为台北兴起的新卧城,人口增长迅速,2003年9月到2019年11月期间人口增长率二110.77%,成为台湾本岛人口增长最为迅猛的乡镇市区,也是期间岛内唯一实现人口倍增的乡镇市区。除离岛外,北部地区尤其是竹苗地区的人口增长幅度明显快于其他地区。三是岛内传统都会区的核心地区人口呈现流出状态,台北老城(大同、万华)和南城(大安、松山、信义)、台中旧市区(中区、西区、北区)、高雄旧市区(苓雅、新兴、三民等)、台南旧市区(东区、中西区、南区)均出现持续性的人口负增长。四是产业集聚效应,产业形城镇人口实现了跨越式增长。台湾的三大产业园区附近区域均人口实现增长,其中竹科作为岛内最早也是最完善的科学园区,对人口增长的带动也是最明显的,受益最大的竹北市在2003年9月到2019年11月期间人口增长率为95.60%,接近实现人口倍增。台塑六轻工业区所在地云林县麦寮乡、仁武工业区所在地高雄市仁武区也因为产业区进驻,带来大量工作机会,吸引了大量人口,2003年9月到2019年11月期间人口增长率分别为44.46%和56.27%,成为人口增长停滞甚至倒退的台湾中南部难得的人口增长亮点。五是城乡人口增长的巨大错位,从图中可以看出,除了部分相对高的出生率的原住民区(乡)和有少量产业进驻的乡镇外,大部分农村地区呈现人口负增长状态,尤其以高雄大旗美地区和花东纵谷最为明显,位于大旗美地区的高雄市甲仙区2003年9月到2019年11月期间人口增长率分别为-31.24%,是全台人口增长最低也是人口外流最严重的乡镇市区。

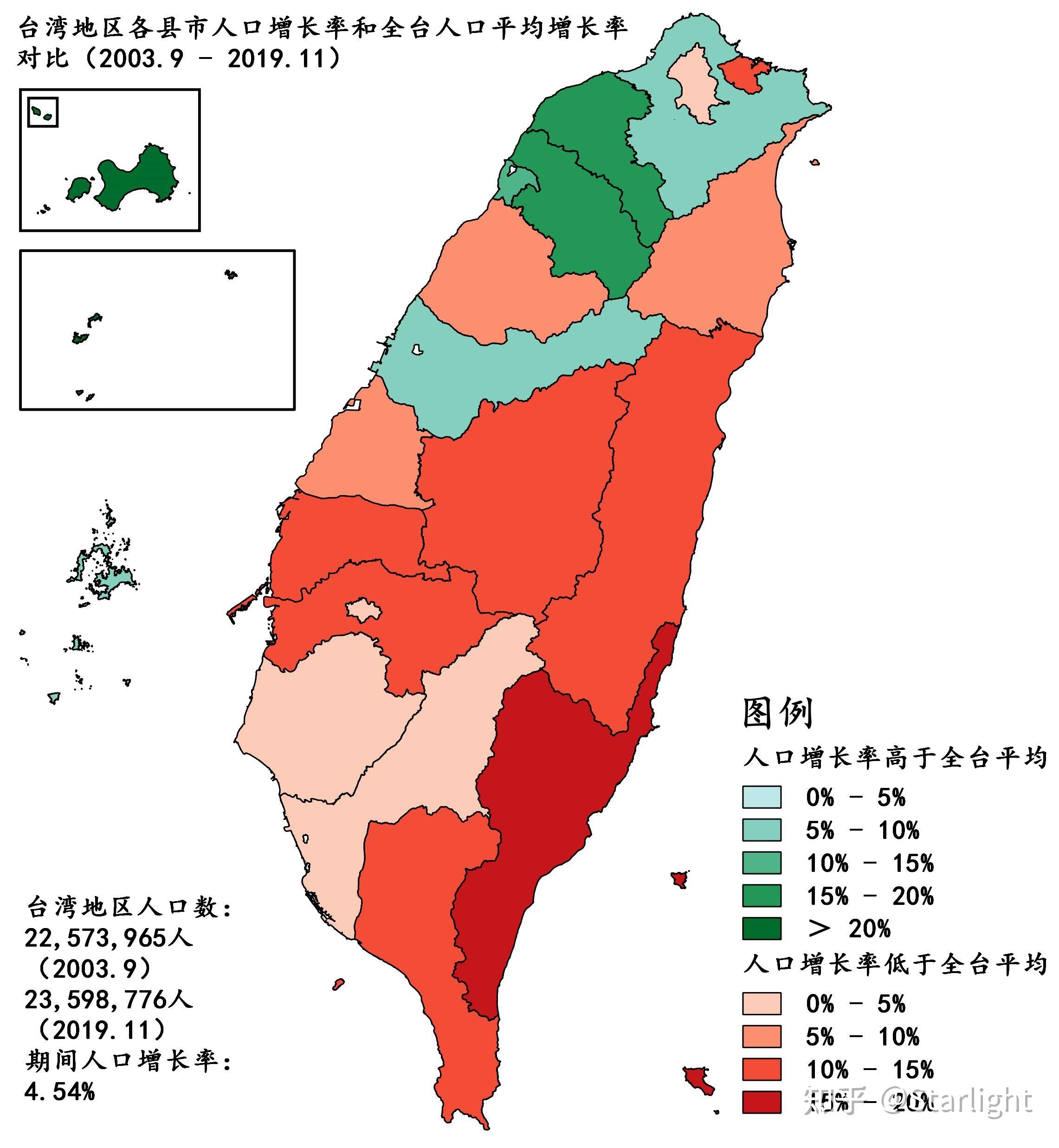

如果我们把2003年9月始到2019年11月期间各县市和各乡镇市区的人口增长率和全台的人口增长率做对比,则上文笔者论述的几个趋势则会更为明显。

相较于上文只统计人口增长率,这两幅图则跟能反映台湾地区各地人口增长的快慢。由图可知,离岛、桃竹地区的人口增长非常强劲,岛内几大都会区的外围和卫星城也实现了人口的快速增长,而老城区(台北市万华区、高雄市盐埕区等)、市中心(台北市信义区、高雄市苓雅区等)和靠近市中心的区域(新北市板桥区、高雄市三民区等)则因为开发饱和,高地价高生活成本以及基础设施老化等因素,人口增长停滞甚至出现人口迁出的现象。2003年9月到2019年11月期间,台湾中南部和东部只有台中市人口增长率快于全台人口增长率,人口继续向北部集中。缺少产业支柱的农业县市处于更加弱势的地位,越来越多的乡镇市区人口增长停滞甚至出现倒退。

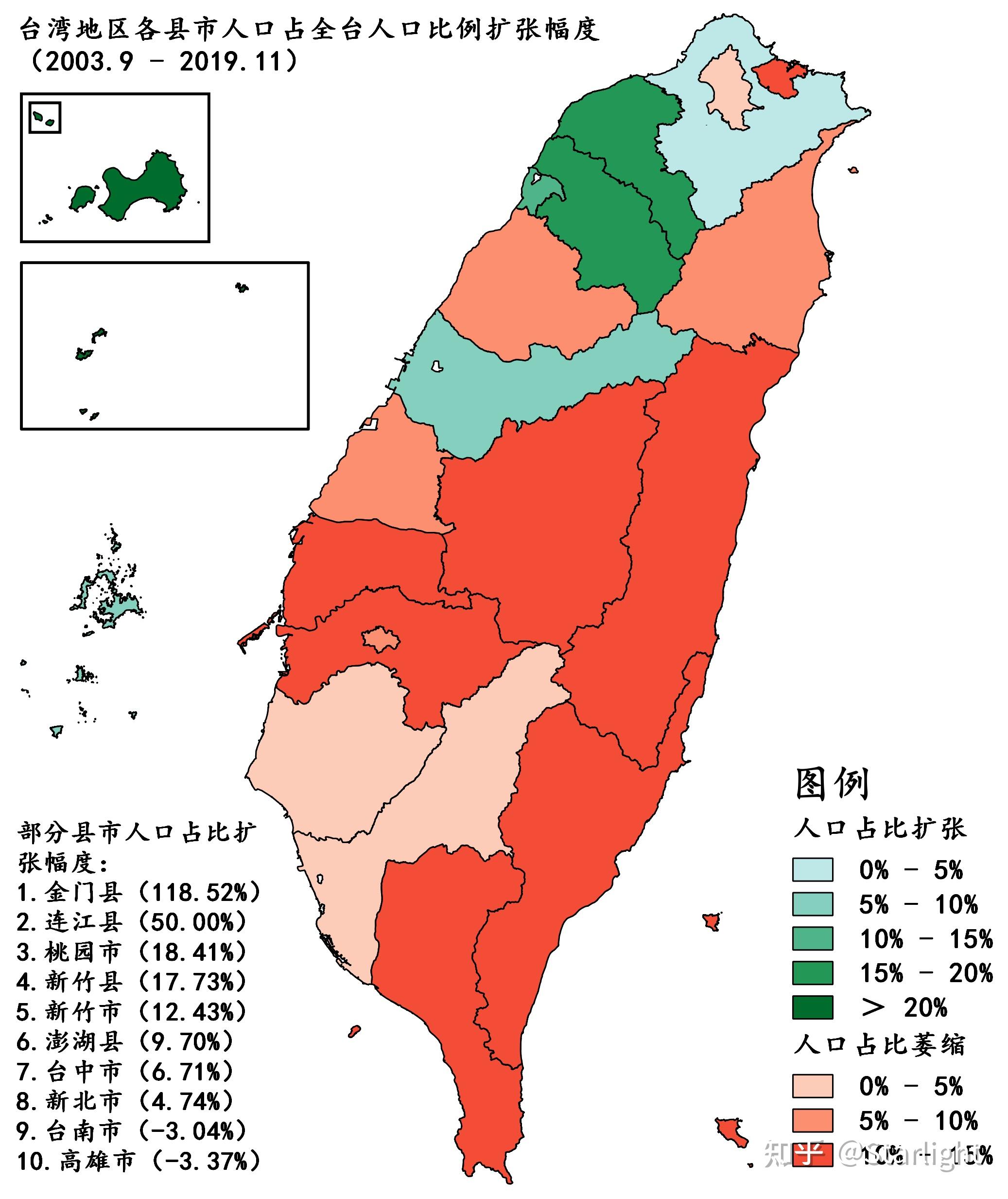

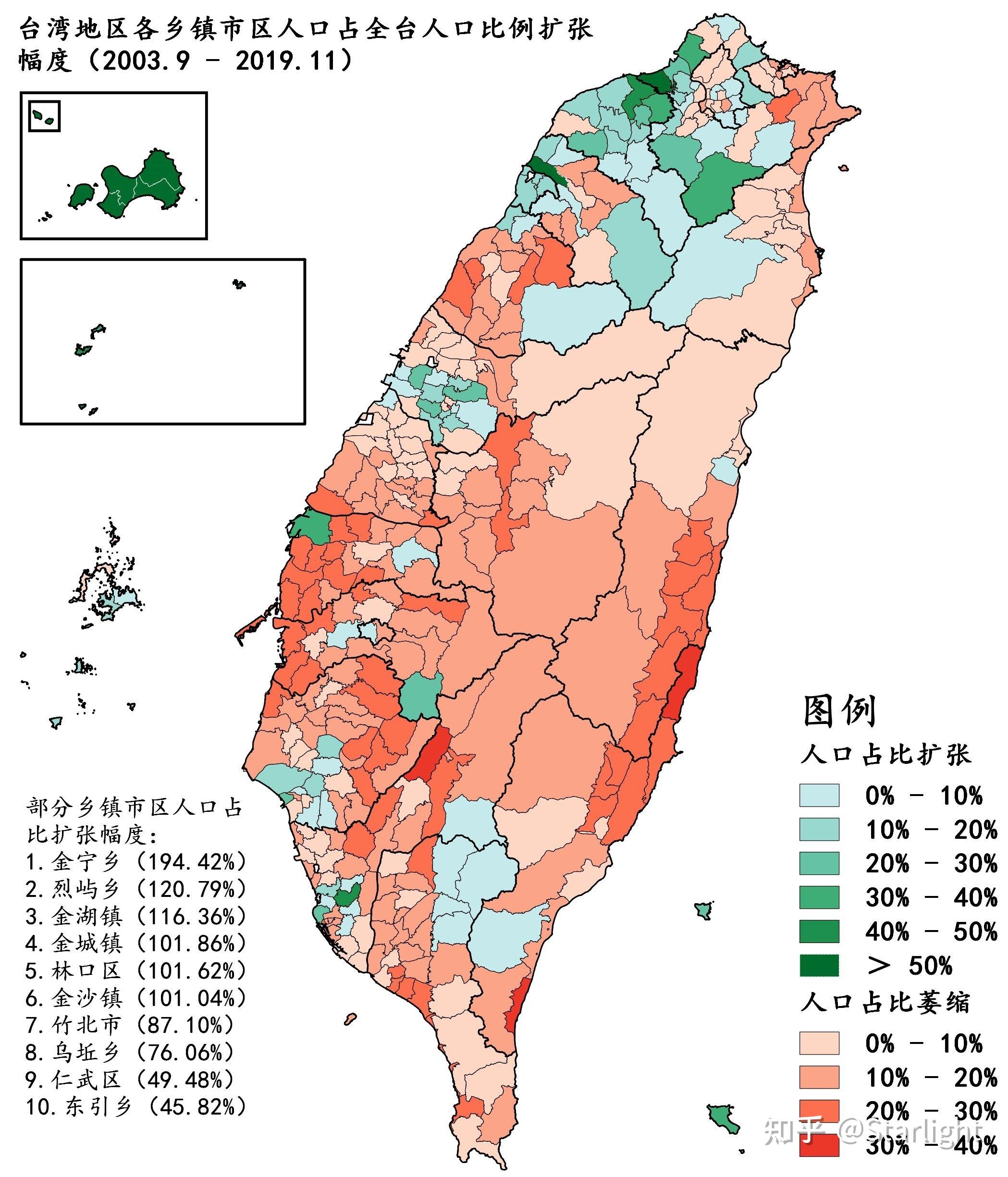

人口增长率的高低直接决定了人口的多寡,也决定了该地在一国或地区的人口占比。下图是全台22个县市(改制前的高雄县市、台南县市和台中县市为合并后的数据)和368个乡镇市区自2003年9月始到2019年11月止人口占全台比例扩张幅度。一地的如果人口增长率如果高于全台人口增长率,那么该地在全台人口占比就是扩张的,反之占比则会萎缩。

金门县和连江县(马祖)因为超高的人口增长率实现了人口比例的大幅扩张,但是两地的人口基数实在太小,对台湾整体人口格局的影响很有限。除去离岛外,实现人口扩张的县市主要集中在北部,也就是只有北部地区占全台人口比重增加,其他地区的人口比重下降,但不同于北部整体人口占比扩张,台北市则因为低迷的人口增长率导致人口占比呈现萎缩状态。中部的核心都市台中市人口占比实现扩张,而人口增长乏力的南部两大核心都市台南市和高雄市的人口占比萎缩,因此中部的人口占比下降幅度要低于南部,而南部地区则低于缺乏核心都市的东部。具体到乡镇市区层面,则呈现出核心都会区和农村地区人口占比萎缩,都会区外围和新兴产业地区人口占比扩张的格局,整体而言人口从农村流向城市的趋势没有改变。

通过上文的梳理,2003年9月始到2019年11月期间,台湾地区的人口发生了两个明显的变化:一、离岛和北部地区(主要是北部)的人口占比上升,其他地区人口占比下降,东部和南部下降幅度大于中部。二、老城区和市中心的人口占比下降,都会区和产业地区人口占比下降。这两个变化反映是的岛内两个人口迁移的趋势:人口向北部集中和郊区城市化。

回到笔者最初的问题,就是如果2004年的情况复制在2020年,陈水扁在各乡镇市区的得票率和2004年一致,陈水扁还会赢吗?答案是不能。陈水扁在本土化色彩浓厚的南台湾和闽南农村优势很大,然而南部和闽南农村的人口占比是萎缩的,而且萎缩幅度较大,也就是陈水扁的核心支持层的选民的影响力被削弱了。北部尤其是竹苗地区是泛蓝传统票仓,如果蓝营的核心支持层没有变化,维持住自己的优势,这些地方的人口扩张无疑会强化蓝营的选票基础,扩张蓝营的基本盘。而人口萎缩幅度更剧烈东部虽然是蓝营更稳固的票仓,但是人口占比较小,蓝营在东部损失的净胜票容易被因北部和离岛扩张的人口来弥补,而陈水扁所代表的民进党则很难早从别的地方来弥补南部和农村因人口减少带来的净胜票损失。

不过这个假设是建立在蓝营维持住自己优势区的得票率的前提上的。实际上,台湾北部扩张的人口并没有让蓝营受益,蓝营没有把这些增加的人口转化为自己的支持者,反而民进党在这些新移民中成功施加了更多的影响,让这些涌入的新移民更多成为绿营支持者。正式因为有了新移民的支持,绿营才会在2014年-2016年的选举周期在北部攻城掠地,在北部拿下许多本属于蓝营的地盘。这是因为北部增长的人口主要是郊区城市化和产业扩张下的外来劳动人口,这些人的流动性强,因此他们较难受到在地蓝营桩脚的持续性的影响,其投票行为更加自主,更容易受到大环境的影响。

接下来是对选举公民数的讨论和分析,我尽快更新······