几个可可爱爱的地理知识点12

助力选考满分·——司辰地理工作室

小伙伴有空可以点个赞,一个小细节能换来两个人的开心。

微专题二十一城市水循环及雨水综合利用

【点拨高考】

高考要求学生掌握好水循环的各个环节及其意义,分析水循环中蒸发、下渗、地表径流等主要环节的发生过程及其地理意义,探讨水循环有关地理原理规律对生活实践的指导意义。理解和运用人类活动对水循环的影响,是解答这类试题的关键。

【知识梳理】

一、水循环原理

1、水循环的主要环节及影响因素

| 环节 | 影响因素 |

| 蒸发 | 受太阳辐射、天气状况、下垫面性质等因素的影响 |

| 水汽输送、降水 | 受大气环流、天气系统、地形地势等因素的影响 |

| 地表径流 | 受地表状况、地形地势、降水强度、人类活动等因素的影响 |

| 下渗 | 与地表植被、降水强度、降水持续时间、地表坡度、土质疏松状况等因素有关 |

2、人类对水循环的影响

在水循环的四个基本环节(水汽蒸发、水汽输送、凝结降水、径流输送)中,人类活动主要对径流输送施加影响,进而改变下垫面的特点。

①调节径流,加大了蒸发量和降水量。水利措施中修筑水库、堤坝等拦蓄洪水,增加枯水期径流,由于水面面积的扩大和地下水位的提高,可加大蒸发。农林措施中,“旱改水”精耕细作,封山育林,植树造林等能增加入渗,加大蒸发,在一定程度上可增加降水。

②修水库、跨流域调水、扩大灌溉面积,在一定程度上减少了入海年径流量,但对海洋来说,从总量上变化不大,相对海洋给大陆

水汽输送量影响是比较小的,反而在一定程度上增加了蒸发量,使大气中水汽量增加、降水量增加。

③围湖造田,破坏了生态平衡,造成了不可弥补的严重后果,减少了湖泊自然蓄水量,削弱了防洪抗旱的能力,减弱了湖泊水体对周围地区气候的调节作用;同时严重破坏了水产资源,使产量大幅度下降。

④此外保护湿地资源(沼泽)、植树造林(绿色水库)、保护草原(绿色蓄水池)是有利维护生态平衡

作用,反之,则会产生恶劣的后果。

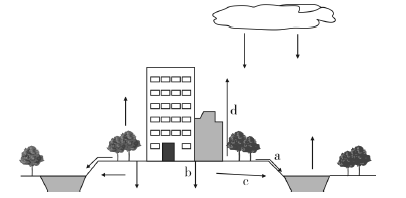

3、城市化对水循环影响

(1)城市化由于对下垫面、局部气候和地形等等诸多方面都有所改变,因此对水文循环的影响是一个综合的过程,主要反应为降水、蒸发、径流3个水文要素的改变。

(2)城市水文循环过程

(3)城市降水量特点

由于城市热岛效应、凝结核效应、阻碍效应,导致城市云雾及降水多。一般认为城区降水比郊区增加5%~10%。城市热岛效应使得城市空气结层不稳定,有利于产生热力对流,当水汽充足时易形成对流云和对流降雨;大量的城市建筑物,加大了地表粗糙度,阻碍降水系统的移动,延长了降雨时间,增大了降雨强度。此外城市建设及工业生产中产生的大量扬尘和颗粒状污染物作为凝结核,加速了水分子凝结,增加了降雨概率。

(4)城市下垫面蒸发量特点

城市化过程中,原有植被、土壤被道路、广场、建筑等人工陆面所替代,蒸发的性质也产生了改变。由于人工陆面没有持水能力,相对于土壤蒸发和植被散发其蒸发持续时间短。另外,由于城市中的温度、风速、空气湿度等控制蒸发的因子有所改变,蒸发量也受到影响。综合来看,城市化后蒸发量相对自然条件下有所减少。从城市防洪的角度来看,蒸发量的减少蒸发量的减少使得留在地面的雨水增多,使得有效降雨量相对增加,从而给城市防洪带来压力。

(5)城市下渗特点

由于原来透水地面变成不透水或透水能力较弱的地面(如硬化路面、广场、房屋),使得降水下渗的可能性和下渗量大大降低。导致土壤水和地下水无法得到补充,因此城市地下水位下降,容易出现泉水停喷、地面沉降等现象,在沿海地区如果地下水位下降严重会导致海水倒灌现象,进一步加剧地下水污染。

(6)城市下垫面地表径流特点

城市化中人工陆面的建设改变了城市下垫面性质,不透水的硬化地面增加而植被、土壤减少。降水到达地表时产流、汇流过程较之前都有巨大变化。产流方面由于硬化地面阻碍了雨水的下渗,表现为径流系数增大,地表径流量增加。汇流方面由于现在城市多是管网密布,降水形成的地表径流快速进入城市排水系统,在管网中流速大于自然情况下的流速从而导致汇流时间缩短,峰量增高,峰值出现时间提前。这种快速的汇流对城市低洼地区造成威胁,同时当雨水汇流入河道,又增加了河道防洪压力。

二、城市利用水循环原理对水资源的综合利用

1、雨水花园

雨水花园是自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化,并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水,或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水。是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。

通用建造结构:

由内而外一般为砾石层、砂层、种植土壤层、覆盖层和蓄水层。同时设有穿孔管收集雨水,溢流管以排除超过设计蓄水量的积水。

雨水花园除了能够有效地进行雨水渗透之外,还具有多方面的功能:

(1)能够有效地去除径流中的悬浮颗粒、有机污染物以及重金属离子、病原体等有害物质;

(2)通过合理的植物配置,雨水花园能够为昆虫与鸟类提供良好的栖息环境;

(3)雨水花园中通过其植物的蒸腾作用可以调节环境中空气的湿度与温度,改善小气候环境;

(4)雨水花园的建造成本较低,且维护与管理比草坪简单;

(5)与传统的草坪景观相比,雨水花园能够给人以新的景观感知与视觉感受。

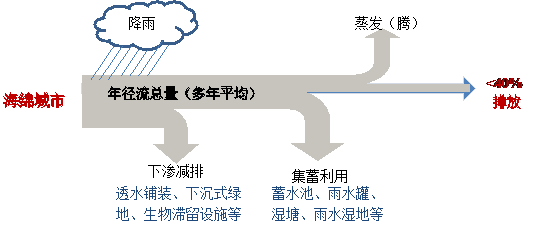

2、海绵城市

海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性,也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用,实现雨水在城市中自由迁移。“海绵城市”材料实质性应用,表现出优秀的渗水、抗压、耐磨、防滑以及环保美观多彩、舒适易维护和吸音减噪等特点,成了“会呼吸”的城镇景观路面,也有效缓解了城市热岛效应,让城市路面不再发热。建设海绵城市,即构建低影响开发雨水系统,主要是指通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种技术途径,实现城市良性水文循环,提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力,维持或恢复城市的海绵功能。

3、城市水资源利用的其它措施:洼地和渗滤带,多空路面,渗滤沟,渗滤池。

【经典高考试题】

【例1】(2020年天津卷)

中新天津生态城是在盐碱荒滩上建设起来的一座新城,下图为四幅能反映生态城发展特色的景观照片,读图文材料,完成下面小题。

1. 在中新天津生态城发展特色的描述中,与图1中的景观依次对应的是( )

A. 智慧城市、低碳环保、高新产业、生态宜居

B. 生态宜居、高新产业、低碳环保、智慧城市

C. 高新产业、智慧城市、生态宜居、低碳环保

D. 低碳环保、生态宜居、智慧城市、高新产业

2. 南堤滨海步道公园紧邻永定新河,园内湖泊对当地水循环的影响是( )

A. 调节地表径流量 B. 减少地下径流量

C. 减少水的下渗量 D. 减少地表水蒸发

3. 中新天津生态城的林地大多分布在堆土形成的高地上,主要是因为高地( )

A. 受风沙影响小 B. 盐碱化程度低

C. 受干旱影响小 D. 热量条件较好

【答案】1. C 2. A 3. B

【解析】

【1题详解】

动漫产业属于技术指向型产业,动漫产业园发展特色是高新产业;智能公交体现了智慧城市的特色;南堤滨海步道公园体现了生态宜居特色;太阳能发电设施体现了低碳环保特色。C正确。故选C。

【2题详解】

永定新河是海河流域永定河下游入河河道,夏季降水集中,易发洪涝,公园内的湖泊可以在汛期分流洪水,调节地表径流,A正确。汛期分流洪水,枯水期可能补给河流,因此B错误。湖泊水流速度慢,利于下渗,C错误。湖面水面较大,会增加地表水蒸发,D错误。故选A。

【3题详解】

天津位于华北平原,华北地区多盐碱地,林木种植在低洼地,盐度较高,不易存活,种植在高地,盐分不易在地表集聚,可以随着水下渗至地下,因此利于林木成活,B正确。堆土形成的高地防风效果较差,更不利于林木成活,A错误。堆土形成的高地受干旱影响大,C错误。堆土形成的高地和平地热量条件差异不大,D错误。故选B。

【点睛】永定河,古称㶟水,隋代称桑干河,金代称卢沟,旧名无定河。是海河流域七大水系之一,为河北系的最大河流。华北盐碱地面积较大,影响林木生长。

【例2】(2019年江苏卷)

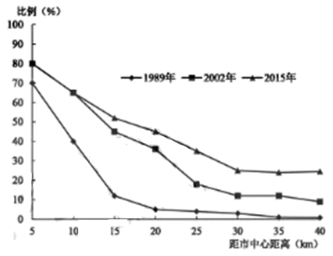

城市不透水面是指阻止水分下渗到土壤的城市人工地面。下图为“某城市不同年份不透水面比例分布图”。读图完成下面小题。

4. 1989年到2015年间,该城市不透水面比例变化最大的区域距市中心( )

A. 10-15千米 B. 15-20千米

C. 20-25千米 D. 25-30千米

5. 不透水面的增加可能导致该城市( )

①地下水位上升

②地表气温升高

③生物多样性增加

④地表径流增多

A. ①② B. ①③

C. ②④ D. ③④

【答案】4. B 5. C

【解析】

【分析】考查人类活动对水循环的影响,难度较小,基础知识考查。

【4题详解】

有图可知,该城市不透水面比例变化最大的区域应当是1989年与2015年曲线的差值最大的区域,从图中可以看出变化最大的区域,距离市中心大致为15-20千米,因此正确答案选择B。读图判断即可。

【5题详解】

有材料可知,城市不透水面会阻止水分下渗,因此会导致下渗减少地下水位下降,地表径流增多,影响水循环环节。城市不透水面其实就是路面的硬化改变地表下店面性质增加。城市广场、建筑、道路等设施在内的城市下垫层代替了大自然原有的森林、绿地和田野,形成了“城市荒漠”,野生动植物逐渐失去了其赖以生存的环境而不断减少以致濒临灭绝。。影响地表植物的生长;不透气的地面很难与空气进行热量、水分的交换。改变城市水生生态系统,造成生物多样性减少对空气的温度、湿度的调节能力差,且由于硬化地面的高反射率,使它在大量吸收、储存了太阳辐射热之后,又将热量反射释放出来,使城区的温度比郊区和乡村高2~3℃,产生“热岛现象”。不透水铺装严重地破坏了城市市区地表土壤的动植物生存环境,改变了大自然原有的生态平衡。②④正确,①③错误。选C。

【点睛】城市不透水面会阻止水分下渗,因此会导致下渗减少,地下水位下降,地表径流增多,季节变化增大。

【素养提升】

一、单选题

为了充分利用雨水资源,韩国首尔市打造水循环利用系统,欲将首尔市打造成“水循环城市”。图示为韩国首尔市水循环系统模式图。据此完成下列各题。

6. 首尔城市的水循环系统中

A. 城市出现内涝主要是自然原因导致的。

B. 参与人类社会水循环的水大部分来自河川等地表水

C. 人类社会水循环量等于自然界水循环量

D. 加强对浅层地下水的开采有利于保护深层地下水

7. 下列做法对环节X有阻碍作用的是

A. 植树种草,提高城市绿化 B. 加快城市化进程

C. 降水强度增大,持续时间加长 D. 平整土地,疏松土质

【答案】6. B 7. B

【解析】

【6题详解】

城市内涝主要是降水异常和排水系统不完善造成的,而X环节为下渗,故排除选项A;参与人类社会水循环的水源主要来自河川径流,但不可能将自然界的水全部用于人类社会水循环,因此人类社会的水循环量要小于自然界的水循环量,故排除选项C;图中显示浅层地下水对深层地下水有补给作用,加强浅层地下水开采会减少深层地下水补给,不利于深层地下水的保护,故排除选项D;根据图中人类社会水循环,参与人类社会水循环的水循环主要来自河川等地表水,B正确。故答案选B项。

【7题详解】

由图可知X环节为下渗,平整土地,疏松土质和植树种草有利于增加下渗量;降水持续时间加长也是利于增加下渗量,加快城市化进程会导致地面硬化增加,从而阻碍雨水下渗,故答案选B项。

【点睛】人类对水循环的影响

在水循环的四个基本环节(水汽蒸发、水汽输送、凝结降水、径流输送)中,人类活动主要对径流输送施加影响,进而改变下垫面的特点。

①调节径流,加大了蒸发量和降水量。水利措施中修筑水库、堤坝等拦蓄洪水,增加枯水期径流,由于水面面积的扩大和地下水位的提高,可加大蒸发。农林措施中,“旱改水”精耕细作,封山育林,植树造林等能增加入渗,加大蒸发,在一定程度上可增加降水。

②修水库、跨流域调水、扩大灌溉面积,在一定程度上减少了入海年径流量,但对海洋来说,从总量上变化不大,相对海洋给大陆的水汽输送量影响是比较小的,反而在一定程度上增加了蒸发量,使大气中水汽量增加、降水量增加。

③围湖造田,破坏了生态平衡,造成了不可弥补的严重后果,减少了湖泊自然蓄水量,削弱了防洪抗旱的能力,减弱了湖泊水体对周围地区气候的调节作用;同时严重破坏了水产资源,使产量大幅度下降。

④此外保护湿地资源(沼泽)、植树造林(绿色水库)、保护草原(绿色蓄水池)是有利维护生态平衡的作用,反之,则会产生恶劣的后果。

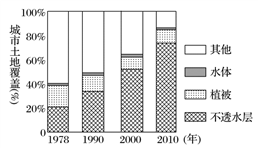

8. 城市建设深刻地改变了大自然的水循环过程,下图为“某城市土地覆盖变化示意图”。完成下题。

该城市城市化过程中对水循环各环节影响最明显的是

A. 水汽输送 B. 下渗 C. 降水 D. 蒸发

【答案】B

【解析】

【详解】土地覆盖不透水层面积增长速度快,所占比重最大。因此雨水下渗困难,大气降水主要转化为地表径流和蒸发,故选B。

9. 阅读图文材料,回答下题。

水循环可分为自然循环和社会循环两大类,如图为“某城市水循环示意图”。

关于人类对城市水循环影响的叙述,正确的是

A. 用透水材料改造水泥路面,可以增加⑤

B. 大量开采地下水,可以增加④

C. 污水回收利用,可以减少②

D. 城市绿地建设,可以减少⑥

【答案】A

【解析】

【详解】用透水材料改造水泥路面,可以增加⑤(下渗),A正确。④为蒸发,大量开采地下水会减少蒸发,B错误;污水回收利用,可以减少污染,不会减少②地表径流,C错误;⑥为水汽输送,城市绿地建设使植被蒸腾作用增强,水汽输送量增大,D错误。故选A。

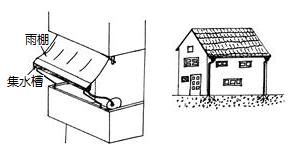

下列两幅图表现了雨水的两种不同处理方式,左图利用雨棚收集雨水,右图将雨水直接引入地下。读图完成问题。

10. 左图表现的雨水处理方式,所起到的良性作用是

①减缓城市涝灾 ②缓解城市缺水 ③减少雨水和污水的汇流 ④有利于实现雨水的资源化 ⑤完善城市区域的水循环 ⑥完善城市的水生态环境

A. ①②③④ B. ②③④⑤ C. ③④⑤⑥ D. ①②⑤⑥

11. 右图显示的雨水处理方式,所起的作用主要是

A. 在一定程度上增加水循环中的下渗 B. 在一定程度上增加水循环中的径流

C. 在一定程度上增加水循环中的蒸发 D. 在一定程度上增加水循环中的蒸腾

【答案】10. B 11. A

【解析】

【分析】本题考查读图分析能力和水循环。

【10题详解】

左图采用雨棚收集雨水,实现了雨水的资源化,既能减少地表径流,又能缓解缺水状况;这种模式和洪涝灾害并没有直接的关系。所以选B。

【11题详解】

把雨水引入地下,有利于增加雨水的下渗。在一定程度上减少水循环中的地表径流,对蒸发和蒸腾影响小,所以选A。

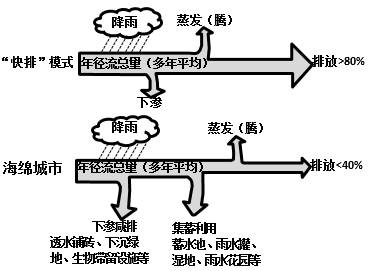

传统城市建设模式,处处是硬化路面。每逢大雨,主要依靠管渠、泵站等“灰色”设施来快速排水;“海绵城市”建设强调优先利用植草沟、渗水砖、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来组织排水。下图是“海绵城市”与传统“快排”模式城市水循环系统对比示意图,完成下面小题。

12. “海绵城市”对城市区域水循环的影响是

A. 增加地表径流 B. 减少雨水下渗

C. 增加地下径流 D. 减少地表蒸发

13. 两种城市水循环模式的差异是

A. “快排”模式提高城市抗旱防涝能力 B. “快排”模式增加了城市的可用水量

C. “海绵城市”使城市水资源短缺加剧 D. “海绵城市”与原自然水文环境相仿

【答案】12. C 13. D

【解析】

【12题详解】

本题考查人类活动通过改变地面状况影响水循环。由材料可知,“海绵城市”的建设会增加可透水路面的面积,因此下渗增加,导致地表径流减少、地下径流增加,同时蒸发增加。A、B、D项错误,C项正确。

【13题详解】

与“海绵城市”相比,“快排”模式的城市处处是硬化路面,降雨时地表径流流量大、流速快、排水量大,当单位时间排水量超过排水设施的排水能力时,会加剧城市内涝,A项错误;“快排”模式的年径流排放量大于80%,而“海绵城市”小于40%,“快排”模式降低了城市的可用水量,B项错误;“海绵城市”使植被覆盖率增加,雨水下渗、集蓄量增大,增加了与原自然水文环境的相仿性,在一定适度上缓解了城市水资源短缺。C项错误、D项正确。故选D。

【点睛】本题考查城市的水循环。“海绵城市”对城市区域水循环的影响是增加下渗,减少地表径流。可以有效减少城市的内涝。

2014年11月2日,住房和城乡建设部对外印发《海绵城市建设技术指南》,“海绵城市”建设主要是指通过自然和人工措施相结合的方式,构建新型的城市水循环系统,使城市像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,左图是我国某城市依“海绵城市”原理正在建设的下凹式道路绿化带,右图是城市水循环示意图。读图完成下面小题。

14. 下凹式绿化带的建设对右图中城市水循环各环节的影响是

A. a增加 B. b增加 C. c减少 D. d不变

15. “海绵城市”的建设

A. 不利于地表污水的排走

B. 导致地下水位升高,地基塌陷

C. 有利于雨水的收集,并能减轻城市内涝

D. 有利于发挥绿化带的道路隔离作用,减少交通拥堵

16. 下列地区中,适宜建设海绵城市的是

A. 塔里木盆地 B. 内蒙古高原 C. 青藏高原 D. 华北平原

【答案】14. B 15. C 16. D

【解析】

【14题详解】

结合材料信息分析,右图中a表示地表径流,b表示下渗,c表示地下径流,d表示蒸发;下凹式绿化带有利于收集雨水,增加下渗,b增加;增加地下径流量,c增加;减少了地表径流,a减少;绿树增加,也增加了地表的蒸发量,d增加。故选B。

【15题详解】

结合材料对“海绵城市”的描述分析,“海绵城市”通过下渗、过滤,净化了地表污水,A错误;“海绵城市”下雨时吸水、蓄水、渗水,及时补充了地下水,有利于缓解地面沉降,B错误;有利于收集雨水,增加下渗,减少地表径流,减轻城市内涝,C正确;海绵城市建设与绿化带的道路隔离作用无关,不会减少交通拥堵,D错误。故选C。

【16题详解】

塔里木盆地和内蒙古高原以温带大陆性为主,年降水量少,蓄存的水量有限,不适合建设海绵城市,A、B错误;青藏高原地处高寒地区,气温低,冻土发育,不利于雨水下渗,且人口少,经济发展水平低,对水资源的需求量少,不适合建设海绵城市,C错误;华北平原以温带季风气候为主,降水变率大,降水量的时间分布不均,且华北平原是我国人口、工业密集的区域,需水量大,建设海绵城市可以缓解淡水资源不足的问题,D正确。故选D。

【点睛】海绵城市,是下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市建设遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用,最后剩余部分径流通过管网、泵站外排,从而可有效提高城市排水系统的标准,缓减城市内涝的压力。

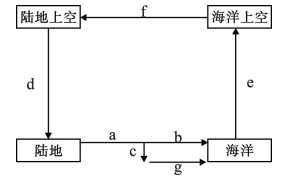

下图示意自然界的水循环。据此完成下面小题。

17. 东亚地区的夏季风,可用图中环节来表示的是

A. b B. e C. f D. d

18. “海绵城市”的建设充分体现了的渗、滞、蓄、净、用、排等功能。关于“海绵城市”对水循环环节的影响,正确的是

A. 减少a B. 增加c C. 增加f D. 增加d

19. 以下城市最适宜建设成“海绵城市”的是

A. 兰州 B. 乌鲁木齐 C. 拉萨 D. 杭州

【答案】17. C 18. B 19. D

【解析】

【17题详解】

东亚地区的夏季风,由海洋吹向大陆,把大量水汽由海洋输送至大陆,应为水汽输送环节。读自然界水循环示意图判断,图中b 、e、f、d水循环环节分别表示地表径流、海水蒸发、水汽输送、陆地降水。因此,东亚地区的夏季风可用图中环节来表示的是f,C正确,A、B、D错误。故选C。

【18题详解】

“海绵城市”的建设充分体现了的渗、滞、蓄、净、用、排等功能。图中a环节表示径流,包括地下径流和地表径流,“海绵城市”通过“渗、滞、蓄”可以增加下渗,减少地表径流,但对于总径流量影响不大,A错误。图中c环节表示下渗,相对于传统城市,“海绵城市”通过“渗、滞、蓄”可以增加下渗,B正确。图中f环节表示水汽输送,主要由大气环流完成,“海绵城市”对大气环流影响很小,C错误。图中d环节表示陆地降水,相对于传统城市,“海绵城市”植被和湿地较多,热岛效应相对较弱,有可能使得城市上升气流减弱,城市降水有可能减少,因此“海绵城市”不一定会增加降水量(d),D错误。故选B。

【19题详解】

材料信息表明,“海绵城市”在降水量大的地区作用较大。兰州地处内陆,夏季风影响强度较小、影响时间较短,降水相对较少,因此兰州不是最适宜建设成“海绵城市”的,排除A。乌鲁木齐深居内陆,不受夏季风影响,降水稀少,因此乌鲁木齐不是最适宜建设成“海绵城市”的,排除B。拉萨地处青藏高原,海拔高,空气稀薄,水汽含量少,降水相对较少,因此拉萨不是最适宜建设成“海绵城市”的,排除C。杭州地处东部沿海,夏季风影响强度较大、影响时间较长,降水丰富,因此杭州是最适宜建设成“海绵城市”的,D符合题意。故选D。

下图是华北某城市“雨水街坊示范区”景观图,示范区以雨水花园为主的雨洪管理贯穿全园,展示了雨水从下落、收集、滞留、净化、到下渗的全过程,形成优异的生态水循环系 统。

据此完成下面小题。

20. 该“雨水街坊示范区”影响的水循环环节主要有( )

A. 地表径流、下渗 B. 地表蒸发、下渗

C. 植物蒸腾、降水 D. 地表径流、降水

21. “雨水街坊示范区”推广后能够( )

①提高水资源利用率 ②增加城市内涝发生

③减轻城市交通压力 ④缓解城市热岛效应

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

【答案】20. A 21. B

【解析】

【20题详解】

材料信息表明,“雨水街坊示范区”展示了雨水从下落、收集、滞留、净化、到下渗的全过程,由此可知,该“雨水街坊示范区”影响的水循环环节主要是下渗,下渗增多,使得地表径流减少,地下径流增多,因此“雨水街坊示范区”影响的水循环环节主要有地表径流和地下径流,A符合题意;“雨水街坊示范区”雨水在地表停留时间并没有明显改变,因此对地表蒸发影响不大;雨水花园对植物蒸腾有一定的影响,但水量不大,不是主要影响环节;影响降水因素很复杂,雨水花园虽然可能增加空气的水汽,但不一定能形成降水,因此“雨水街坊示范区”对降水影响不明显,由此判断,B、C、D不符合题意。故选A。

【21题详解】

材料信息表明,“雨水街坊示范区”以雨水花园为主的雨洪管理贯穿全园,展示了雨水从下落、收集、滞留、净化、到下渗的全过程,因此“雨水街坊示范区”推广后,雨水的利用率提高,因此能够提高水资源利用率,①符合题意;示范区雨水降落地表,大部分布被收集、下渗,地表径流明显减少,因此会降低城市内涝发生的可能性,②不符合题意;“雨水街坊示范区”并没有明显增加交通用地,因此对减轻城市交通压力影响小,③不符合题意;“雨水街坊示范区”中的雨水花园涵养水源较多,植被覆盖率较大,使得热容量增大,升温相对较慢,从而缓解城市热岛效应,④符合题意。综上所述,B符合题意,排除A、C、D。故选B。

下图为某城市的雨水收集利用示意图,读图完成下面小题。

22. 图中①②③④分别表示

A. 蒸发、下渗、雨水直接利用、下水道处理水再利用

B. 下渗、雨水直接利用、下水道处理水再利用、蒸发

C. 蒸发、下水道处理水再利用、下渗、雨水直接利用

D. 下渗、下水道处理水再利用、蒸发、雨水直接利用

23. 图中①⑤⑥环节组成的水循环类型是

A. 海陆间循环 B. 海上内循环 C. 陆地内循环 D. 人工水循环

24. 此雨水收集利用系统的意义是

①补充了部分城市地下水 ②有效地利用了地下水

③增加了海陆间水循环量 ④减轻了城市洪涝灾害

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①④

【答案】22. A 23. C 24. D

【解析】

【22题详解】

图中①蒸发,②为下渗,④为下水道收集的生活污水和部分下渗的雨水,经净化处理后再利用,③为雨水直接用于冲厕、绿化等,A正确。故选A。

【23题详解】

读图分析可知,①为蒸发,⑥为植物的蒸腾作用,⑤为大气降水,主要发生在陆地内部,属于陆地内循环,C正确。故选C。

【24题详解】

此集雨设施可以有效地利用水资源,减轻城市洪水压力,减少城市内涝,补充部分城市地下水,不会加重城市土壤盐渍化,海陆间水循环总量不会改变,因此①④正确,故选D。

【点睛】人类活动对水循环的影响:

人类主要通过影响水循环的环节来影响水循环,人类活动对水循环的影响既有有利的一面,又有不利的一面,分析如下:

(1)从时间角度分析。主要是改变水资源的季节分配和年际变化,如修建水库和植树造林。

(2)从空间角度分析。主要是改变水资源的空间分布,如跨流域调水。

(3)从生态环境角度分析。大面积排干沼泽会导致生态环境恶化,所以应保护沼泽;过量抽取地下水,会导致地面下沉、海水倒灌;人类对植被的破坏,使降水以地表径流的形式迅速向河道汇集,河流径流变化幅度增大,易造成洪涝灾害。

(4)从水资源角度分析。人类对水资源加以利用时,应充分了解水循环的规律,如果开发利用的速度超过了水资源循环的周期,则会出现水资源枯竭。人类生产或生活中直接排放的未经处理的污水也会加剧对水资源的破坏,使世界大部分地区面临水资源短缺的危机。

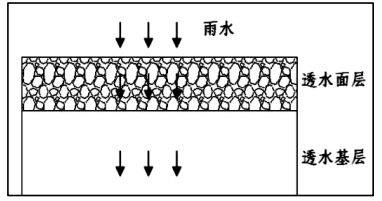

25. 读某城市“透水性人行道”示意图,城市建设采用“透水性人行道”后水循环的变化以及对城市环境的主要影响,描述正确的是

A. 水汽蒸发减少 导致城市气温日较差增大

B. 地表水下渗增加 缓解城市热岛效应

C. 地表径流增加 根治城市内涝问题

D. 大气降水减少 根治城市地下水水位下降

【答案】B

【解析】

【详解】城市建设采用“透水性人行道”后,土壤水分含量大,水汽蒸发可能增加,城市气温日较差减小,A错。地表水下渗增加,湿地调节功能增强,缓解城市热岛效应,B对。地表径流减少,缓解城市内涝问题,C错。不影响大气降水,缓解城市地下水水位下降,D错。

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时能吸水、蓄水、渗水、净水,需水时能将蓄存的水释放。我国正在积极开展海绵城市建设试点工作。如图是天然地表与城市地表水循环环节变化图.

读图完成下面小题。

26. 与天然地表相比,城市地表

A. 蒸发量增加 B. 地表径流量增加 C. 地下径流量增加 D. 下渗量增加

27. 海绵城市建设对水循环的影响是

A. 增加下渗 B. 减少蒸发 C. 增加地表径流 D. 减少地下径流

28. 海绵城市建设将有利于缓解城市

①淡水不足 ②雨季内涝 ③用地紧张 ④热岛效应

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

【答案】26. B 27. A 28. B

【解析】

【26题详解】

与天然地表相比,城市地表道路硬化下渗量减少,地下径流减少,地表径流增多,B正确,CD错;根据图示信息,城市地表蒸发量较天然地表小,A错。故选B。

【27题详解】

通过建设海绵城市,提高城市的绿地面积和水域面积,下雨时能吸水、蓄水、渗水、净水,增加了下渗量,减小了地表径流,增大了地下径流,城市的蓄水能力增强,一定程度上蒸发量增多,A正确,BCD错误。故选A。

【28题详解】

根据材料“下雨时能吸水、蓄水、渗水、净水,需水时能将蓄存的水释放”,所以海绵城市建设有利于缓解城市淡水不足以及城市内涝问题,①②正确;随着海绵城市的建设,城市绿地面积增多,水域面积增大,城市热岛效应减弱,④正确;海绵城市建设不能缓解城市的用地紧张,③错。B正确。故选B。

绿道是城市重要的景观之一。下图为佛山新城某处绿道景观图,据此完成下面各题。

29. 城市绿道对下列水循环环节影响最小的是( )

A. 地表径流 B. 下渗 C. 蒸发 D. 降水

30. 城市绿道面积增加,会( )

A. 加剧城市热岛效应 B. 改善城区局部气候 C. 优化城市交通线路 D. 增加河流污染源

【答案】29. D 30. B

【解析】

【分析】试题考查人类对水循环的影响。

【29题详解】

城市绿道增加了城市的绿化面积,植被具有涵养水源的作用,降水时植被会截留水分,增加下渗量,使地表径流减少,植被面积增多,植物蒸腾及土壤水分蒸发都会增加,但城市绿道对降水的影响相对较小,D正确,ABC错。

【30题详解】

城市绿道面积增加,会减缓城市热岛效应,A错。会增加大气湿度,降低大气温度,改善城区局部气候,B正确。城市整体规划会优化城市交通线路,与城市绿道面积增加无关,C错。城市绿道面积增加,植被增多,植被会降解一定的污染,不会增加河流污染源,D错。

【点睛】人类活动对水循环的影响:(1)改变地表径流——最主要的影响方式:人们引河湖水灌溉、修建水库、跨流域调水、填河改陆、围湖造田等一系列针对河流、湖泊的活动极大地改变了地表径流的自然分布状态。(2)影响地下径流:人们对地下水资源的开发利用、局部地区的地下工程建设都不可避免地对地下径流产生影响,如雨季对地下水的人工回灌,抽取地下水灌溉,城市地下铁路的修建破坏地质结构等,都会改变地下水的渗流方向。(3)影响局地大气降水,如人工降雨。(4)影响蒸发,如植树造林、修建水库可以增加局部地区的水汽供应量。(5)影响下渗,如城市地面的硬化、植被的破坏、植树造林等措施都会影响地表水的下渗。

二、综合题

31. 阅读图文资料,回答下列问题。

材料1:某地区水循环示意图

材料2:海绵城市,即城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。图2为“海绵城市模型”。

(1)图1所示水循环的类型是_________。

(2)写出图1中字母代表的水循环环节的名称B___________、E___________、F___________。

(3)图中城市正在建设海绵城市,说出海绵城市的建设影响了城市区域水循环的哪些环节?

(4)结合海绵城市模型图2,说出对雨水调蓄起主要作用的城市“海绵体”是________、________等。

(5)“海绵城市”建设的主要目的是( )(双项选择题)

A.减少城市用水量 B.促进雨水资源利用

C.增强城市排水能力 D.缓解城市内涝

【答案】(1)海陆间循环

(2)水汽输送;下渗;地下径流

(3)下渗、蒸发、地表径流、地下径流等环节

(4)森林、湿地、雨水花园小区、渗水路面、湖泊、屋顶绿色花园等

(5)BD

【解析】

【分析】本题以水循环和海绵城市相关材料为背景,考查了水循环的类型;水循环的环节;海绵城市建设对城市水循环的影响;海绵城市的目的等。考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐释地理事物的能力。

【详解】(1)据图1可知,是发生在海洋和陆地之间的水循环,所以为海陆间循环。

(2)据图1可知,图中的水循环环节B是有海洋上空指向陆地上空应为水汽输送,E有地表指向地下应为下渗,F在地下流动应为地下径流。

(3)据材料“下雨时吸水、蓄水、渗水、净水”可知,海绵城市会下渗,因下渗增加,还会影响地表径流和地下径流,因地表蓄水量增大,是该城市的蒸发增大。

(4)据图2可知,对雨水调蓄起主要作用的城市“海绵体”是森林、湿地、雨水花园小区、渗水路面、湖泊、屋顶绿色花园等。

(5)从上题分析可知,海绵城市使下渗增加,地表径流减小,可以缓解城市的内涝问题,同时储蓄下来的水能为城市提供水资源,故选BD。

【点睛】海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。建设“海绵城市”并不是推倒重来,取代传统的排水系统,而是对传统排水系统的一种“减负”和补充,最大程度地发挥城市本身的作用。

32. 【社会调查】阅读材料,回答问题。

调查任务:城市内涝

调查资料:

资料一:城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现象。下图示意城市水循环。

资料二:某城市中心区与郊外平原区的水循环数据比较表(单位:mm)。

调查思考:

(1)指出图中字母所代表的水循环环节。

(2)根据表中数据变化,判断易发生内涝的地区,并说明原因。

(3)每到汛期,我国许多城市都发生了不同程度的内涝。为缓解城市内涝,某中学地理活动小组设计了以下两种方案。任选其中一项措施,从水循环角度说明它的作用。

甲:设计下凹式绿化带

乙:铺设透水方孔砖

【答案】(1)a:地表径流;b:下渗;e:地下径流;d:蒸发(植物蒸腾)。

(2)城市中心区。城市中心区降水多;地表硬化,下渗量少,转化为地表径流多,转化为地下径流少,超过了排水能力,易发内涝;城市排水系统设计不合理,容易形成内涝。

(3)示例甲:下凹式绿化带设计,利于雨水和地表水下渗进行存储。

例乙:透水方孔砖设计利于雨水和地表水下渗,同时铺种草坪可以增加蒸发量。(任选一项作答)

【解析】

【分析】本题考查人类活动对水循环的影响。

【详解】(1)读图a在地表流动为地表径流,b由地面到地下应为下渗,c在地下流动应为地下径流,d水汽上升应为蒸发或蒸腾作用。

(2)根据表格城市中心区降水多,蒸发量小,同时因为地面硬化,使下渗量减少,转化为地表径流增多,超过了其排水的能力;同时若城市排水系统设计不合理,排水不畅也会增大内涝发生的机率。

(3)本题目为开放性习题,选择两种方式的任意一种作答即可,若选择下凹式绿化带设计,提高了绿化带的蓄水能力,而且利于增大下渗,从而减少了地表径流,减少内涝的发生。若选择铺设透水砖,则直接增加了下渗,减少了地表径流,降低内涝发生的机率,同时铺种草坪可以增加蒸发量。

【点睛】人类活动对水循环的影响

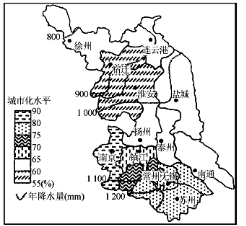

33. 阅读材料,完成以下问题。

材料一 海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

材料二 海绵城市有一定的标准,其中指标之一是通过自然和人工手段,控制年径流总量的比例,称为年径流总量控制率(α)。如上图,该城市年径流总量中,不到40%的水排放出去,则年径流总量控制率>60%。下图表示我国大陆地区年径流总量控制率分区(年径流总量控制率α的最低和最高限值)。

(1)从水循环的角度分析,海绵城市建设主要要影响水循环的环节有 等。

(2)简要描述我国“年径流总量控制率”高低的分布规律,以及影响该指标高低的主要因素是 。

(3)从水循环发生领域看,南京地区的水循环主要属于哪种类型?列举水循环对南京自然地理环境的影响(至少列举三个方面)。

(4)简述海绵城市建设对城市地区的主要意义。

【答案】(1)地表径流、下渗等,如答地下水也可以。

(2)南低北高、东低西高;主要受降水量和降水量变率影响。

(3)海陆间水循环;水资源更新、塑地表形态、影响土壤物质的淋溶与沉积、影响大气水热分配与传递。评分时,对某个要素影响表达准确完整得1分,若只写要素而无具体影响不得分。

(4)缓解内涝、开辟水源、提高水质、改善居住环境等。

【解析】

【分析】本题主要利用海绵城市的特点来考查水循环的相关知识。

【详解】(1)由材料可知“海绵城市”是指下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”,即可知其影响水循环的环节(蒸发、输送、降水、径流)应是地表径流、下渗、地下水等环节。

(2)本题为读图题,结合图例即可得出我国年径流总量控制率的分布特点为:南低北高、东低西高;由题意可知年径流总量控制率的大小与向外排放量成反比,而由下图可知通过自然和人工手段控制径流的方法主要是通过下渗减排和集富利用等手段来实现的,而此类手段的特点是:在一定时间段内的其总量是有上限的,即在一次降水过程中能够下渗和富集的地表水的总量是有限的(当地下土壤的含水量达到饱和时就不再下渗,富集设施集水也有上限)所以当地表降水量过大时,或降水变率较大时,排放的水量就会变多,相应的径流总量的控制率就会变小,所以才会出现我国南方和东部多雨但控制率却较低的现象。

(3)南京地区地处长江下游地区,地表径流均汇入长江然后流入太平洋,据此即可判断南京的水循环类型为海陆间大循环;而其对自然地理环境的影响主要还是从水循环的意义的几个方面来阐述:水体更新(水资源更新);物质迁移和能量循环的角度(影响土壤物质的淋溶与沉积、影响大气水热分配与传递)和改变地表形态的角度(塑地表形态)来作答即可。

(4)围绕材料中关于海绵城市的定义组织答案即可:下雨时吸水、蓄水、渗水(调节地表径流,缓解城市内涝);净化水质,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用(开辟水源、提高水质);结合以上两点即可知建设海绵城市的目的是(改善居住环境)。

34. 阅读材料,回答问题。

材料一 城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现象。

材料二 某城市中心区与郊外平原区的水循环数据比较表(单位:mm)。

| 不同地区 | 年平均降水量 | 转化为径流的总表径流的 | 转化为地表径流的降水量 | 转化为地下径流的降水量 | 年平均蒸 |

| 城市中心区 | 675 | 405 | 337 | 68 | 270 |

| 郊外平原区 | 644.5 | 267 | 96 | 171 | 377.5 |

(1)比较该城市中心区与郊外平原区年降水量的差异并从热力环流角度说明原因。

(2)根据表中数据变化,从水循环角度推断该城市中心区易发生内涝的原因。

(3)近年来,每到汛期我国许多城市都会发生不同程度的内涝。试分析解决城市内涝问题的措施。

【答案】(1)城市中心区降水量 多于郊外平原区。原因 :城市中心区气温高,形成上升气流。

(2)城市中心区降水多,下渗量少,转化为地表径流多超过了排水能力,形成内涝。

(3)增加城市绿地;使用透水砖(增加通透式路面);改造城市排水系统。

【解析】

【分析】本题根据一组数据,考查数据的分析能力、热力环流的原理的应用、利用水循环的环节分析城市内涝的原因以及采用何种措施可以减轻城市内涝问题。

【详解】(1)由于城市中心区人口多,工业设施多,产生热量多,排放的二氧化碳多,故城市中心区气温比郊区高,盛行上升气流,水汽容易凝结形成降水,故城市中心区降水量多于郊外平原区。

(2) 由于城市中心区降水多,再加上城市路面硬化面积大,阻止了地表水的下渗,致使地表径流量较大,若城市排水系统的排水能力不够,就容易形成内涝。

(3)形成城市内劳的主要原因是地表径流量大,排水系统的排水能力不够,故一要想办法增加下渗量,二要加强排水系统的建设。

【点睛】一些城市易发生内涝的原因有 地貌地形、排水系统、城市环境等方面。地势比较低洼的地区易积水,易形成内涝;排水系统不健全,不完善,建设滞后是造成内涝的一个重要原因;城市中植被稀疏,下渗少,再加上水塘较少,无法贮存雨水,导致出现“汇水”的现象形成积水,加剧城市内涝。

35. 阅读材料,回答下列问题。

材料一 江苏省计划到2020年13个省辖市20%以上建成区改造为“海绵城市”,到2030年“海绵”比例扩大到80%的建成区。

材料二 左图为“海绵城市”水循环系统示意图;右图为江苏省年降水量分布及2016年城市化水平。

(1)海绵城市建成后,对水循环的影响为___________(E环节名称)________(增加/减少),___________(G环节名称)________(增加/减少)。

(2)在同等排水系统条件下,江苏省苏南地区与苏北地区相比,“海绵城市”的建设更为迫切的是________,理由是_____________________、___________________。

(3)海绵城市建设的意义有_____________________、____________________。

【答案】(1)增加 减少

(2)苏南地区 城市化水平更高;降水更多

(3)内涝;热岛效应;水资源短缺;空气污染

【解析】

【分析】试题考查建海绵城市的原因及意义

【详解】(1)由图可知建海绵城市主要目的是下雨时吸水、蓄水、净水、渗水,因此海绵城市建成后可增加下渗,减少地表径流。

(2)从图中看苏南地区城市化水平高,降水多,城市硬化比例大,容易形成内涝,所以更迫切建设海绵城市。

(3)从图中看建海绵城市可增加绿地和水面面积,促进雨水的自然积存,可增加水资源,缓解水资源紧张状况、缓解城市内涝;绿地和水面可调节气候,缓解热岛效应;污水处理厂可减轻水污染。